現代の秘境、福島県檜枝岐村の中心を貫流する中規模河川。谷筋の支流はブナやミズナラ、カツラなどの森を流れ、透明度の高い清らかな水を集める。山人料理の主役であるイワナをはじめ本流にはヤマメ、カジカ、アユなどの渓流魚が棲息。源流域にはハコネサンショウウオが棲み、漁も残る。別名は伊南川。只見川と合流して東北へ進むと阿賀川に合わさり、最後は大河・阿賀野川として信濃川と隣り合わせ、新潟市にて日本海へと注ぐ。

イワナ型骨酒器をめぐる旅

私は2017年に檜枝岐の民宿檜扇で出会ったイワナ型の骨酒器を、しばらく忘れることができなかった。おかみさんに聞くと、50年ほど前に知り合いから譲り受けた物だというが、どこで買ったか物かは、わからないという。今でも南会津の道の駅やインターネットショップでは、イワナ型の骨酒器が販売されており、いくつかのタイプがあることまでは知っているが、いずれも檜扇にある骨酒器とは異なる物だ。

あまりにも気になってしまい、インターネットや聞き込みでたどったところ、奥会津にある数軒の民宿で、檜扇と同タイプの物が今でも使われていることがわかった。また、会津郷土料理をふるまう都内の店と、秋田県にある居酒屋にもあった。だが、どこで手に入れた物かと由来を聞くと、「わからない」と一様な答えが返ってくる。一部例外はあったものの、共通していたことは30~50年前に手に入れたことと、会津若松からの行商から買ったのではないか、という憶測だ。

会津若松と言えば、東北最古の歴史を持つ焼き物「会津本郷焼」がある。実は旭さんの親せきに本郷焼に詳しい方がいて、すでに檜扇の骨酒器は会津本郷焼ではないことはわかっていたのだが、何か手がかりがつかめるかもしれないと、埼玉の自宅から檜枝岐に向かうには遠回りだが、一路会津若松を目指すことにした。

東北最古の焼き物「会津本郷焼」のおひざ元に

磐越道・会津若松インターで降り、やや南下して阿賀川を渡るとすぐに会津本郷焼の窯元が多く残る会津本郷(会津美里町)に入る。東北最古の焼き物と言われる会津本郷焼のルーツは1593年、会津若松城主が城の改修のために播磨(兵庫)から瓦工を招き、瓦を焼かせたのが始まりと言われている。向かったのは会津本郷焼の情報が集約されている会津本郷陶磁器会館。

とりあえずイワナ型の骨酒器はありませんか?と聞いてみる。受付の方から「本郷焼では聞いたことありませんねぇ」との答え。

当館では現在ある13カ所の窯元が紹介されており、それぞれの作品が販売されている。ひと口に会津本郷焼と言えど、作風は実に様々だ。そのなかで私の目に留まったのは、ひときわシンプルで薄く挽かれている「閑山窯」という窯元の作品だった。簡素な中に洗練された美を感じた。

ふらふらと思いつくままに入った窯元で……

閑山窯は、メイン通りから少し離れた所にたたずんでいた。日本家屋の畳部屋に器が並べられている。

お気に入りのマグカップを選びながら、せっかく来たのだから……とダメもとでイワナの骨酒器について聞いてみる。すると奥さんは少し驚いた顔をして「先日も同じこと聞かれましたわよ」と言った。「もしかして檜扇のおかみさん?」と聞くと、「そうそう!」と……。

実は事前に今回の目的を伝えていた檜扇のおかみさんが、親切にも本郷焼の窯元にまでイワナの器について聞いてくれていたのだ。その窯元こそが、気にいって思いつきで足を運んだ閑山窯だった。

閑山窯の奥さんによると、イワナの骨酒器はおそらく「くだりもの」ではないかいう。地元の会津本郷焼に対して、地方からまわってきた焼き物を「くだりもの」と呼ぶのだそうだ。昭和30~40年ごろまで、この町の通りには窯元のほか、焼き物問屋が立ち並んでいたという。子どものころ、背負子に器を詰めて山の方へ行商にいくおばあさんをよく見たと、奥さんは教えてくれた。

「ここらへんではイワナの骨酒はあまり呑まれていなかったんじゃないかしら。ただ……」。継いで出てきた言葉に引き込まれた。「実はうちでも一度、頼まれてイワナの形をした器を作ったことがあったの」。

骨酒器は名産の鬼瓦と同じく型で作る物だから、型を起こしたのだが、依頼された型ではふたつだけ作り、その後は作っていないとのこと。残念ながらかなり前の話で、型もすぐには見つからないだろうという。

閑山窯で焼かれたイワナ型の骨酒器……ぜひこの目で見てみたかった。だが、導かれるようにその事実を知ることができただけでもうれしかった。

奥会津田島の田島万古焼でイワナに出会う

会津美里町を出ると、阿賀川と並行して走る国道121号を南方へと向かう。半世紀前の行商のおばあさんたちが揺られた会津鉄道会津線の路線と並走する形だ。途中、養鱒公園駅という無人駅があった。ちょうど単線の一両編成がやってきた。車両はピンクで福島のゆるキャラが描かれていたが、往時は煤を吐く蒸気機関車も現役だったことだろう。

奥会津の玄関口とも言える会津田島まで来ると、この地の伝統的な焼き物である田島万古焼の窯元「勝三窯」を訪ねた。事前に「イワナのぐい呑み」があると聞いていて、それを見てみたかったのだ。

残念ながらぐい呑みの内側にイワナの造型をあしらった「イワナのぐい呑み」は売り切れていたが、外側にイワナが泳ぐ徳利があった。

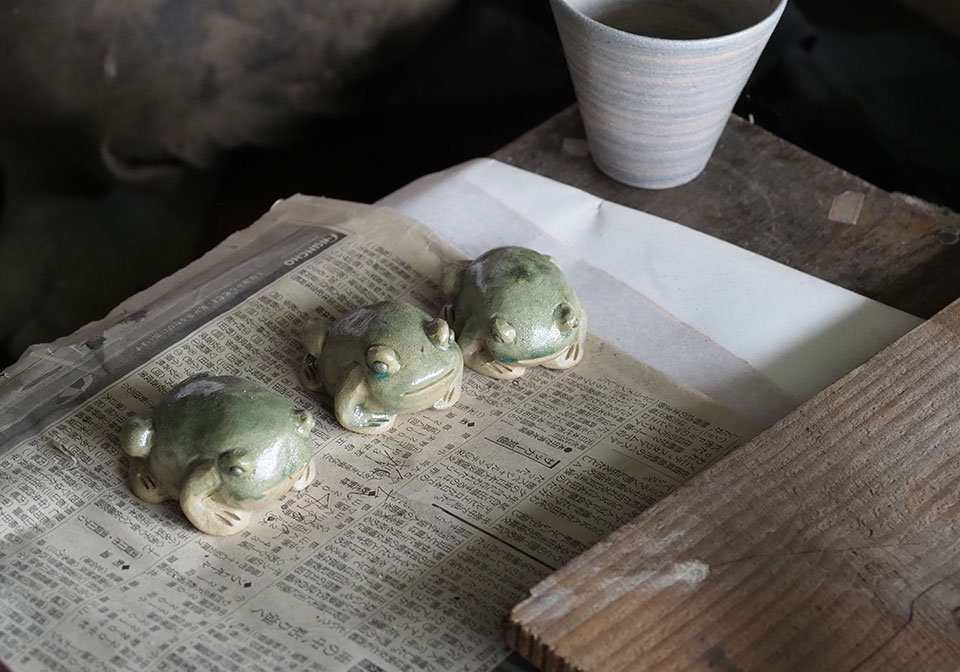

「イワナは息子が好きで作っているんだけど、万古焼の特徴はカエルなんだよ。無事帰るように、という意味でね……」と二代目の室井勝良さんが手を動かしながら教えてくれる。

ろくろ挽きの器に可愛い手作りの動物細工が添えられるのが田島万古焼の特徴だが、目の前で室井さんが複雑なカニをいとも簡単に作り上げていく。「茶色い土はほれ、あの山から取ってくるんだ。それをここでこねて焼く。この地ならではの焼き物なんだよね」。そう聞いて、焼き物はその土地の地勢に強く依存するという当たり前のことを改めて想った。まずその土地があり、そこに住む人が時間をかけて文化を作り上げていく。思えば渓流に泳ぐイワナだってそうだ。まず川があって、その岩や水の色に合わせて体の模様が微妙に変化していく。その川のイワナはその川でしか出会うことはできない。

湯ノ花温泉でも使われているイワナ型骨酒器

会津田島までくれば、檜枝岐までもう少し。だがもう一軒、立ち寄りたい宿があった。檜枝岐村とひとつ山向こうの集落、南会津町の湯ノ花温泉にある民宿「山楽」だ。実はここも檜扇と同じイワナ型の骨酒器を使っていて、ぜひ拝見したいとお願いしていたのだ。

名物のイワナのソフト燻製を買い、さっそく骨酒器を拝見する。赤茶けた色合いは檜扇とは異なるが、型は同じ物だろう。聞けばやはり、50年ほど前に常連のお客さんが10個ほどまとめて買ってくれたのだという。壊れたりして今では5つほどになっているが、それらはまだ現役とのこと。「イワナの形をした器を使う前、骨酒はどんぶりに入れて出してたんですよ。それを仲間で回し呑みするの」とおかみさん。

話を聞いているとご主人が戻られて、座に加わってくれた。「新しいタイプの器も出てるけど、やっぱりその古いやつが一番だよな。知り合いがどうしても欲しいというんだけど、店で使うからと断ったったら『本郷焼の窯元に造ってもらうから参考にするために貸してほしい』なんていうんだよ。せっかく作ってもらったのに直接火にかけちゃったもんだからすぐ割れちゃって、もうひとつ作ってもらったらしいんだけどね。わざわざ型を作っているわけだから、結構高くついたと思うよ」。

……。まさか閑山窯で昔ふたつだけ作ったという骨酒器はそれなのでは? 窯元までは聞いていなかったらしく謎のままではあるが、ともかくこの器に惚れ込んで実際に型まで起こして作ってもらった人物がいたと聞いて、なんだかおかしく、とてもうれしくなってしまった。

檜枝岐村に到着。そこでもまた新たなる出会いがあった

檜枝岐村に着いたのは、夕方の4時を回ったころだった。この日のイワナ釣りは諦めた、すぐそばにある天然温泉「燧の湯」で体をほぐしながら、たどってきた一日を反芻する。「好きな人はいるんだなあ」とうれしくなり、半世紀も大事に使われてきた檜扇や山楽の骨酒器の存在にもまた、うれしくなる。

そして檜扇での夕食時、骨酒器を呑みながら器の撮影をさせてもらっていると、シャチホコのように反り上がった青白い骨酒器が棚に置かれていることに気付いた。前に来たときはなかったと思うのだが……。

「それ、お客さんが『檜扇をイメージして作りました』って持ってきてくれたんですよ。相馬焼なんですって」とおかみさん。

ここまで一日で次から次へとイワナ型の骨酒器に触れることができたのは、やはり自分が強く求めたからだろう。

物語は個々の目前に開く。もしくは求め続けてたどった道こそが、振り返れば物語というものなのだろうか? ならば今回の檜枝岐への再訪。最後に求めたいのは、やはり檜枝岐の深い山間を流れる渓で、清らかな水と石に磨かれたこの地のイワナに出会うことだろう。そんなことを、骨酒に甘く酔いながら、大好きな器を前に、想った。

わっぱ弁当を食べながら川のほとりで過ごす朝

翌朝、おかみさんが作ってくれたわっぱ弁当を持って、早朝の川に降りる。まだ静けさの漂う青い時間帯。単なるイワナ釣り……ではなく、檜枝岐川でのイワナ釣り。ここでしか過ごせない時間。考えてみれば、それはいつだってそうなのだけれども、改めて意識できることは少ない。

太陽が上がると夏の青葉が緑のトンネルを作った。川が私を慮ったかのように一匹のきれいなイワナを釣ることができた。その模様をじっくりと眺めて、渓の風景も記憶する。

イワナの模様と川の景色、そのふたつをセットで記憶する癖は随分以前からあるものだけど、そこに骨酒の器がイメージとして重なったのは初めてのことだ。半世紀前、この器の作者がイワナに向けたまなざしは、どのようなものだったのだろうか。

写真・文:若林 輝