朝日連峰から集めた清らかな水が新潟県村上市を潤し日本海に注ぐ清流。サケの産卵に適した玉砂利が豊富で、古くから多くのサケが遡上し、江戸時代には「種川」と呼ばれる世界初の自然ふ化増殖も行われたサケの聖地として知られる。流域の城下町・村上では古くからこの土地ならではの他にないサケ文化が発展し、塩引きや酒びたしにして食される「村上鮭」が有名。

千年の歴史を持つ村上の鮭文化

三面川の支流でオスのホッチャレ(産卵を終えたサケ)に出会えたことで気持ちに一区切りをつけ、鮭食文化が育まれる村上の本通りへと向かった。

マンホールや街灯など、町にはサケがあふれている。それを観るだけでも楽しいし、サケが大好きな私など、通りを歩いているだけで肯定感が湧いてくるほどだ。

軽い足取りで向かう先は「千年鮭・きっかわ」。村上の鮭食文化を語る際に外せない「塩引き鮭」や「酒びたし」など鮭製品の販売を行いながら、店の奥間では天井に尾をひもで結ばれた鮭がずらりと吊るされた様子を観察できる。

店名にある「千年鮭」とは、今から千年ほど前の平安時代にはすでに京の都に献上されていたという村上のサケの歴史を表す言葉。村上のサケと言えば前編でも紹介をした江戸時代中期の藩士、青砥武平治による「種川制度」が有名だが、鮭の町としての歴史はそれより五百年以上も前から続いている。美味しいサケがたくさん川を遡上することに加え、日本海から吹きつける適度に湿めった冷たい風に吊るしたサケをさらすことによって、保存・醸成させる技術の発展によって、独自の鮭食文化が育まれたのだという。

「鼻曲がり」と呼ばれる川ザケ特有の二次性徴による、いかつい顔が天井から迫る。きっかわでは多分に展示的な意味合いもあるだろうが、漁期である秋からお正月にかけては軒先に鮭を吊るしている民家も多く、冬の風物詩となっている。

吊るされているのは「塩引き」と呼ばれるこの土地ならではの塩鮭だ。塩鮭と言えば、全国的になじみ深いのは正月の新巻鮭だろう。だが、新巻鮭と村上の塩引きとは仕立てから味に至るまで、まるで異なる。

新巻鮭と塩引き。似て非なるもの

簡単に違いを説明しよう。まず新巻鮭だが、かつては「荒巻鮭」と記されていたという。「荒巻」は平安時代末期の『今昔物語集』に出てくるほど歴史は古い。獲れたサケを長期間保存するために、かなり強めに塩をあてた後、塩がこぼれないように荒縄で縛ったことから「荒巻」と呼ばれたという。その日の朝に漁獲された「朝獲れ」が魚屋さんに並ぶような昨今では想像するのも難しいが、冷蔵庫もなく迅速な運送もできない時代、魚を長期保存するには塩をあてるか乾燥させて干魚にしなければならなかった。それがいつしか、北海道の石狩川流域などで獲れたばかりのサケに薄く塩をあてて短期間保存できる状態にしたものを、「新物の鮭」という意味で「新巻鮭」と呼ぶようになった。当初は地域周辺だけで利用されていたものが、流通や冷蔵の発展により次第に全国に広まり、贈答品にされていったとされている。

ところで、塩を大量に使うことのできる〝荒〟巻鮭が多く出回るのは江戸時代以降だったのではないかという説がある。かつて塩は貴重品だった。特に海から離れ悪路で牛も馬も辿れないような山奥では、塩を得ることはとても難しかったという。かつては海から塩蔵した魚を人が担いで売りに来ていたというが、その必要性は、魚を食べるよりもむしろ塩を得るためであったという話が宮本常一著『塩の道』に書かれている。

では、村上の「塩引き」とは、いったいどのようなものなのか?

一例を紹介すると、漁獲したサケの内臓を取り除き、塩をあてて3日間ほど寝かせた後に塩を洗い流して水の中で半日ほど塩を抜く(この加減で塩気を調節する)。その後は尾をひもで縛って軒先に吊るし、冷たい海風に数週間さらすことで乾燥させていく。その間にタンパク質をアミノ酸に変える発酵・熟成が進み、特有の深い味わいが醸成されていく、というわけだ。10~11月に盛んとなる漁期に獲ったサケは塩引きにされ、正月には食べられる。塩をあててから干すという意味では北海道のトバにも似るが、トバに比べて長期間干してもしっとりとした身の状態が保たれるには、村上の冷たくも適度に湿気を含んだ冬の風が必要だという。

「これをたとえば湿度の低い北海道でやろうとしたら、もっと乾燥して硬くなっちゃうから。塩引きは、ここの風土が作っているんだな」とは、地元の漁協組合員さんの言葉。

面白いのはその先だ。おおよそ梅雨から初夏ぐらいまで干されたものは、酒びたしという料理に変わる。さすがにそこまでくると乾燥が進み、固く締まった身は、そのままでは食べづらいから、薄くスライスしたものを酒や本みりんなどで柔かく戻してから食べる。カラスミにも似た熟成された深い味わいだ。前回紹介したイワナの骨酒同様、鮭と酒は非常に相性がいい。

きっかわには、完全無添加の塩引きや、酒に浸さなくても味わえるソフトな酒びたしなど、さまざまな鮭製品が販売されている。寛永3年に米問屋として創業し、江戸時代末期には造り酒屋を営んできたが、昭和30年代、14代目の時代に村上の鮭料理が消えかけていることを感じ、平安時代より続くふるさとの鮭食文化を後世につなぐため、鮭製品を販売するに至ったという。今でこそ鮭の町として全国的に有名になった村上だが、その恵みを享受できるのは、先人の強い地元愛あってこそなのだ。きっかわは2017年に村上初の鮭料理専門店「井筒屋」を開業。100種類以上もあるという村上の鮭料理。そのなかでも選りすぐりのものを、季節ごとに楽しむことができるという。

三面川のサーモンフィッシングを満喫した私は、同じ旅で専門店の鮭料理も堪能することができる。今まさに、時代は村上と釣り人にとって、新しい鮭文化の幕開けとも言えるのではないだろうか。

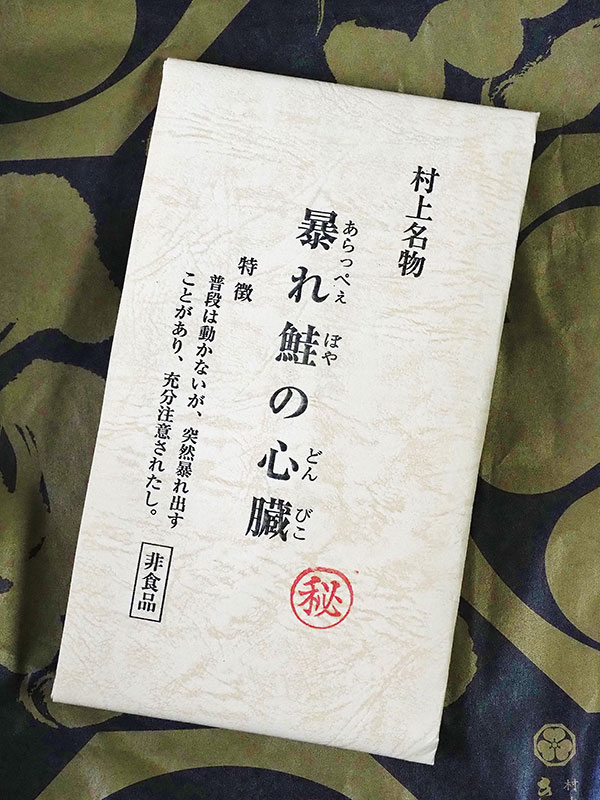

井筒屋で鮭づくしのお料理をいただく予定の私は、それでもきっかわで何か買いたいと迷ったあげく、紙袋に包まれた村上名物「暴れ鮭の心臓(あらっぺぇぼやのどんびこ)」というお土産をひとつ買った。袋には特徴として「普段は動かないが、突然暴れ出すことがあり、充分注意されたし」とある。

鮭料理を満喫しながら川のサケを思う

井筒屋の鮭づくしは素晴らしかった。酒びたしから、はらこの味噌漬、手まり寿司から塩引き鮭の茶漬けに至るまで、サケという一種類の食材が、これほどまで様々な角度から舌を楽しませてくれるものなのかと、ひとり感動しながら食べた。

味の詳細は食レポ下手な筆者による文字の羅列で知るよりも、ぜひ村上に吹く風を感じながらご自分の舌で味わってほしい。ひとつだけ、最も心に残った料理だけ紹介したい。それは酒びたし皮のおどり焼きだ。

細く引かれた川サケの厚い皮は、炭火であぶると、くるりと反り上がってくる。それを口の中に放り込むと、柔らかいスルメのような歯ごたえとともに、これぞ川の鮭と思わしき香ばしさが広がり、鼻を抜ける。サケは川に入ると体表にブナの木肌色が浮かび上がる。と同時に皮は鱗が埋まってしまうほどに厚みを増してくる。そんな二次性徴の進んだサケは「ブナ毛」と呼ばれ、栄養分を卵や精巣に回してしまうため、海で獲れる銀ピカなサケに比べると、身の脂は落ちてしまいがちだ。それゆえに「川の鮭は海の鮭に比べて食味が落ちる」なんて声もある。

だが、私は川のサケが好きだ。食味に関して言えば、正直、川の鮭も海の鮭も同じぐらい好きだ。村上の鮭料理は三面川をはじめとするサケ川に溯上してきたサケを素材に発展した文化だから、当然川のサケを美味しく食べるために試行錯誤が凝らされた結果だし、一方で海のサケが贅沢に味わえる北海道の鮭料理も大好きだ。ただ、サケを利用する営みとしては「待たなければならない」川のサケ漁に強いシンパシーを感じているのも事実である。

本当は海で行う定置網漁だって、待ちの漁なのだろう。けれども川のサケを待つ行為には、祈りにも似た自然への敬意がわかりやすく表面化するような気がしてしまうのだ。毎年やってくるサケを川で待ち、感謝の祈りを捧げる。祈りを捧げるまではいかなくても、その存在に敬意を表する。当コラムの前編でホッチャレに出会い、三面川に自然繁殖の機会が残されていることに安堵したのは、敬うべきサケに生命の循環という可能性が残されていると知ったからだ。おそらくは自己満足なのだろう。敬意を抱く存在が自然に還えることのできる可能性を残したいという、自ら命をつなぐことのできる可能性を少しでも残したいという自己満足だ。

村上市では、隣接する朝日村と合同で上流域のブナ林を保全する森林ボランティア活動「さけの森林づくり」を行っている。その作業には地元の小学生も参加して、環境教育にもなっている。川サケ特有の「ブナ毛」の由来を、森で見たブナで知り、そのつながりを学ぶ。健康な森がサケの戻ってくる川を育んでいるのだという気づきと学び。

サケとブナ、まるで無関係に思えるふたつの生きものの間の奇妙な符合に、何かを感じる子がいるかもしれない。

鮭の町を出て……

三面川で釣りあげたサケはトランクに眠っている。大きな存在感を背中に感じながら、鮭の町を出て、関越道を南下した。

翌日、ていねいに時間をかけて解体し、数日間かけて美味しくいただいた。これまで食べたなかで、最も美味なサケだった。骨意外に無駄になる所はないと言われるが、エラと内臓、そして大きな三角形をした心臓は食べようと思えずに捨ててしまった。きっかわには「鮭のどんびこ」という心臓料理もある。

今、この原稿を書くパソコンの傍らに、きっかわで買ってきた「暴れ鮭の心臓」が目の前にある。食べられなかったどんびこだ。まだ封を開けていない。今、開けてみよう……。

声を上げずにはいられなかった。

写真・文:若林 輝

【参考文献】

『鮭文化のまち』(赤羽正春・鮭鱒文化研究所)

『塩の道』(宮本常一・講談社学術文庫)

『三面川サケ物語』(須藤和夫・朔風社)

『三面川の鮭 越後村上写真』(横川 健・朝日新聞社)