埼玉県所沢市の山口貯水池(狭山湖)を水源とし、村山貯水池(多摩湖)からの流れや空堀川、東川などと合わさり東村山市、清瀬市を経て埼玉県に入り、志木市で新河岸川と合流する一級河川。途中、東京都清瀬市にある下水道処理施設「清瀬水再生センター」からの処理水が流れ込む。新河岸川の流れは途中、荒川とも接しながら隅田川と名を変え、東京湾に注ぐ。「海なし県」の埼玉にして、スズキ(シーバス)やアユ、マハゼ、ボラなど海の魚が遡上する貴重な都市近郊河川だ。今回の舞台は、埼玉県内の区域。周囲は所により田畑や雑木林と接するが、岸辺の多くは護岸され、河畔林も少ない。

目の前の川を歩き、時を旅する

柳瀬川の土手を越えて北側に接する田畑を抜けると、その先に急な坂道が現れる。坂道を登り詰めると、そこは縄文時代の集落があった高台だ。鳥の目を借りて空から見れば、荒川と多摩川の間に広がる広大な武蔵野台地の東端にあたる。さらに少し北に向かうと、縄文時代前期(約5500~6500年前)の貝塚が残る水子貝塚公園に着く。

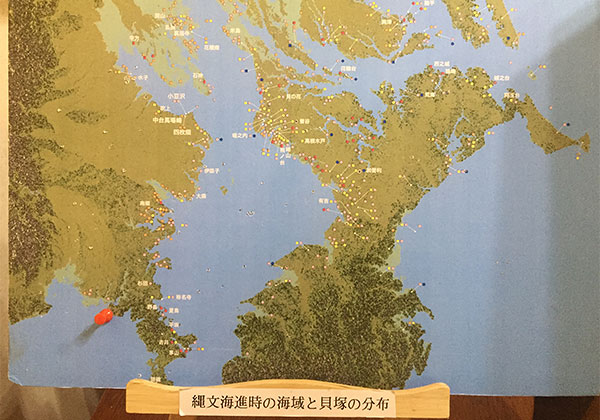

公園の広場には復元された竪穴式住居があり、そこには縄文時代の一家が住んでいる。親子がくつろぐ居間の一角では直火が炊かれ、その上には縄文土器が備えられている。何かをぐつぐつと煮ているのは母だろうか姉だろうか。犬も寝そべる一家団らんの中、外に出かけようとする男はこの家の長だろう。肩には一本の釣り竿が掲げられている。釣りは、この時代からあった。

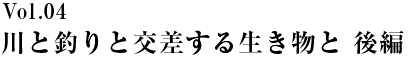

今から6000年ほど前をピークに「縄文海進」と呼ばれる温暖化にともなう海水面の上昇があった。その時代、柳瀬川と新河岸川は奥まった東京湾の一部であった。水子貝塚の時代(約4000年前)の頃、このあたりは浅くて静かな入り江だったという。縄文人たちはその海へ丸木舟で滑り出し、大きなマダイやスズキを釣ったり突いたりしていたという。「水子」という地名の由来は「水がある所」。古来から湧水が豊富な土地で、だからこそ多くの人々が住んでいたとも言われている。彼らは湧水の滴る裏山ではシカやイノシシを狩り、清浄な浅瀬ではヤマトシジミやカキ、アサリを採って食べていた。

縄文後期に向かい気温と海水面が低下していくにつれて海は後退していき、あとには川と、その周囲の低地が残った。川と湧水、水場が豊富なこの一帯には、その後も弥生時代、古墳時代、中世から近世に至るまで、多くの人々が暮らした跡が残されている。

私の仕事場は、武蔵野台地から降りた、元々の海の底だった場所にある。令和元年台風19号の際、市の洪水ハザードマップを確認したところ、かつて海だった場所が見事に赤く染まっていた。治水が十分でなかった過去にはたびたび水害に見舞われた土地だ。家々の庭には、周囲よりも高く土を盛った「水塚(みづか)」と呼ばれる蔵が作られ、大切な米や味噌、さらには避難用の舟も置かれていたという。

江戸時代になると、このあたりの川は交通手段としての舟運が栄えた。柳瀬川と流れを分かつ新河岸川は、なかでも川越と江戸を結ぶ水運の要であり、サツマイモなどの農作物を江戸に届けるための大事なルートであったという。

目の前を流れる川を歩きながら、時を超えて、はるか昔を想像する。縄文時代までさかのぼって定点カメラで現代までを早送りしたら、どんな風景が見られるのだろう。清浄な川と浅くて穏やかな海、そして湧水の森に囲まれて暮らしていた時代から、どのように人はこの川を切り拓いていったのだろう。森や海や川の自然に抱かれて暮らしていたはずが、逆にぐるりと人間の生活が自然を取り囲むようになったのは、いつ頃からだろう。

戦後、高度成長期の時代、全国の水辺の例にもれず、生活廃水に汚染され、柳瀬川はひどいニオイを放つドブ川だったという(その頃、アユは上ってきていたのだろうか?)。その後、下水処理場が設けられ、「きれい」になった柳瀬川は、令和2年の今現在、都市近郊河川としての流れを保っている。わずかに残った田畑や藪地とのつながりを持ちながら、住宅地と舗装道に囲まれた川として、流れている。

回廊としての川の存在

昨年の暮れ、そんな柳瀬川をイノシシが疾走した。

テレビのワイドショーは「なんと都市近郊にイノシシが出没した!」と騒ぎ、ヘリを飛ばして捕獲劇の生中継までしていたらしい。私はといえば、ホバリングするヘリの音がうるさく、作業を投げ出して仕事場を出た。見上げると4~5機のヘリが旋回しながら高度を上げたり下げたりしている。すでに市の防災放送でイノシシの出没についてアナウンスされていた。うるさくて仕事もできないと自分に言い訳をして、ホバリングするヘリに向かって歩いていった。20分ほど歩き、現場に着くと、著名な芸能レポーターが、大きなマイクを振りながら、歩き回っている。どうやら、ちょうど捕まったところらしい。

私は騒ぎのおさまった現場を離れると、イノシシがそこに至るまでの道筋を考えた。住宅地の舗装道を走り回っていたら、さすがに騒ぎになるはずから、おそらくルートは川だろうと思い、その朝にイノシシが足早に駆け抜けたであろう道のりを逆方向にたどった。しばらく探すと、特徴のあるひづめの跡を見つけることができた。

その前日には足立区の荒川河川敷でもイノシシが目撃されていた。同じやつだとしたら、だいぶ長い距離を歩いてきたことになる。この近くにイノシシの生活空間に足りるスペースはないだろうから、おそらく最初は緑地が豊富な上流域から川沿いに下ってきたのだろう。そしてある程度のところで森も林もなく、隠れる場所が見当たらないことに気づき、Uターンして戻ったが、その途中に運悪く人家近くの畑に迷い込み、捕まってしまった。イノシシはその場で安楽死となった。

イノシシ騒動以来、私は川を歩く四足動物たちの足跡を気にするようになった。この川の水辺に多いのは、まずタヌキ。そしてイタチ。さらには小さな赤ん坊の手のひらを押したような足跡を残すアライグマ。コサギがオオタカに食べられた時(前編参照)も、一晩明けた翌日には食べ残されたコサギはいなくなっていて、代わりにタヌキとイタチの足跡が散らばっていた。イタチはこれまでに4回、日中に活動するのを観たことがある。タヌキは夜に一度、月明かりに照らされた川原を歩く姿を観たことがあるだけだ。

だが、足跡というものは、その主なくしても存在を明確に主張する。足跡を気にするようになった今では、常にタヌキの存在を感じて、この川を歩けるようになった。川と田畑を線でつなぐように土手をまたぐ、ささやかなケモノ道。その存在を知り、ケモノ道の途中には溜めフン場も見つけた。タヌキやイタチは、さほど多くない川沿いの柳の木をランドマークにしているようで、その周囲には、いつも足跡が散らばっていた。

私の歩いている川辺には、柳の木のほか隠れ家は少ない。おそらくタヌキは日中、土手向こうの畑やその脇にある藪地に潜んでいて、夜になるとトコトコと歩いて川にエサを漁りにやってくるのだろう。

川に接する田畑や藪地は、それほど広くはなく、一年中過ごせる環境とは考えづらい。川沿いをしばらく歩けば雑木林に接する場所がある。季節ごとに変わる食べ物を求めて、川を通じた移動を繰り返しているのかもしれない。そう考えると、周囲の大部分を住宅地や車道で囲まれた都市近郊河川とは、四足動物たちにとっての「回遊路」なのかもしれない。海と川をわたるアユやボラ、スズキなどの回遊魚と同じように、ケモノたちにとっても川は、ある場所とある場所をつなぐ限られた道、領土、いわば回廊なのだと思った。

「野生動物たちの生息地」としての都市近郊河川

都市近郊河川の多くは、コンクリートに囲まれた日常を送る地域の人たちにとって、憩や集いの場所になっている。柳瀬川でも、荒川や多摩川の中・下流でもそうだろう。犬の散歩、バーベキュー、ボール遊び、昼寝、通勤・通学、そして釣りや川遊び。多くの人々が利用する空間として、川は機能している。川の流れを利用したアクティビティーや、生き物や自然に触れる学びの場として。また農作物への灌水の源として。大水が出た際は、河川敷が水位を調整する場としても重要な役割を果たす。

一方で、この都市近郊河川を「野生動物たちの生息地」として意識する人は、いったいどのぐらいいるのだろう。「釣りは自然に分け入る遊び」と言うが、私自身の経験では、自然を感じるよりも、釣りたい魚にしか目が行かないことのほうが多かった。だが、今ではこの一見不毛に見えるコンクリート護岸の都市近郊河川に息づく様々な鳥やケモノが、気になる存在になってしまった。身近で小さな「野生の王国」を知ることで(今のところ釣果には結びつく気配はないが)釣りをする時間は間違いなく豊かになった。動物たちの視線を借りて、木の少ない川辺に心もとなさを感じる。捕食者に怯える。そして時間をまたいで川の歴史を楽しむこともできる。

おそらく山奥にある渓流に比べれば、都市近郊河川の自然度は低くて見るべきものも少ないのだろう。でも、それゆえ限られた自然に目を配りやすいのかもしれない。

まだまだ知らない川の一面をチラリと覗く

つい先日、これまで見たことのないものすごい光景を見た。それはカワウとサギ類が一緒になって行う集団狩りだ。川幅いっぱいに広がった20羽ほどのカワウが一斉に流れを下りながら魚の群れを下流の浅瀬へと追い詰める。先回りしたコサギやチュウサギ、アオサギが、それを待ち構える。逃げ場を失った小魚たちは一度にどのぐらいの数食べられてしまうのだろう。

自然は深く知ろうとするほど未知だ。追われている小魚の正体を確かめたい。遠目に見ただけなので、魚は見えなかった。狩り場はちょっとしたトロ状の深みから瀬にかけて。ボラやアユの幼魚はまだ遡上していないので、いるとしたらオイカワかカワムツか、知らずにウグイかモツゴあたりが増えているのか……。狩りのスタイルから、ヌマチチブやウキゴリなどの底棲魚ではないだろう。寒い時期、深みに群れ固まっている小魚がいるということか……。

待てよ、イタチはその魚たちを土手から狙い、ザブンと潜って狩らないだろうか。柳瀬川は古くからカッパの棲む川として知られている。月明かりの逆光下、チョコレート護岸に這い上がったずぶ濡れイタチは、かつて間違いなくいたはずのカッパ……いやカワウソとは、どのように違ったシルエットを描くのだろう。

小魚を求めて上流へと歩く

オイカワなのかカワムツか、コサギとカワウに狙われた小魚はなんなのか? そのヒントを得たくて、時々ちらちらと川の浅瀬で観察できていた小魚を釣ってみようと竿を持ち出した。だが、河道の浚渫工事は終わったというのにニゴリが激しく釣りにならない。ニゴリの元を確かめようと上流に40~50分は歩いただろうか。なんと新しい橋を作る工事が始まっていた。

工事現場を迂回してその上流に出ると、ほんの少しニゴリが取れた。だが、さらに上流にもニゴリの原因があるらしい。諦めかけた時に水の澄んだ支流が一本、流れ込んでいるのを見つけ、そこでしばし竿を出す。だが、とたんに強い風が吹いてきて、残念ながら竿を畳んだ。

後日、車で所沢の方に出向いた際に、山口貯水池(狭山湖)直下にあたる柳瀬川の最上流部を覗いた。メダカかタナゴでもいそうな細い流れが日の光にキラキラと照らされ、その向こうでは子どもたちが川を跨いだり、飛び越えたりして遊んでいた。彼らの足を濡らした水は、流れ下って私が日々歩いている横を過ぎ、やがて隅田川となり、都心部を渡って東京湾に出る。

人にくつろぎの景観を与える都市近郊河川は、汚されたり、浄められたりしながら、野生の生き物たちの大切な生活空間となり、そして回廊ともなっている。