鈴鹿山脈から集められた水が東近江市・彦根市の沖積平野を流れて琵琶湖東岸へと注ぐ流路延長41.1kmの一級河川。河口から約30kmに農業用水と発電を目的とした永源寺ダム(1972年完成)があるほかは、本流に魚の移動を阻害する構造物をもたず、琵琶湖のアユやビワマスが上流域まで遡上する。今回取材をさせていただいた愛知川漁業協同組合は永源寺ダムの内湖および、この上流約1.5kmと下流約11kmの本支流。本流はアユ、流れ込む沢はイワナ、アマゴの好釣り場として人気が高い。

レイクトローリング人気の高い琵琶湖の宝石

河口からは沖島が見えた。琵琶湖に来るのは9カ月ぶりで、前回は真冬の1月。近年人気を博しているビワマストローリングの撮影をした。「琵琶湖の宝石」とも呼ばれるやや長めの砲弾型をした銀白色のビワマスは、一見してサクラマスとは別の魚に見えた。なにより印象に残ったのは、やはりその味…というよりも、身肉に蓄えられた脂の濃さだ。冷えた魚体を三枚に卸そうと差し入れた包丁がぐっと厚い脂肪に止められた。やはり特別な魚なのだ、と思った。

2024年10月18日午前9時半過ぎ、琵琶湖東岸に開く愛知川河口は風もなく穏やかだった。コイ釣りだろうか。年配の釣り人が、立派な長竿を何本も並べていた。目的地は、ここから30km上流の山あいで本流に流れ込む渋川だ。河口部からのアプローチは、ひと目琵琶湖を見ておきたかったこともある。だがそれ以上に、この季節に愛知川を上るビワマスに、自らを重ね合わせたいという思いがあった。

少しずつ上流へと車を走らせ、時折橋の上から川を眺める。まず目についたのは、点々といるサギやカワウだ。彼らの存在は餌となる魚が豊富なことを示すから、悪くない情報ではある。一方、魚に気持ちを寄せると、明らかに少ない水量が心もとない。流れの押しは弱く、鳥のいない夜間でも上りづらいのではないだろうか。二、三度ビワマスのように見えてドキッとしたが、良く見ればいずれもふっくらした良型のニゴイ。「マジか……」と思わずこの魚のここら辺での地方名が口を衝く。ひと雨来ないと厳しいかもしれない。

雨による増水は多くの川魚を活気づかせるが、ことにビワマスは、古くは「アメノウオ」と呼ばれていた。文字通り雨をきっかけに動く魚なのだ。空を見上げ雨雲を探す。例年なら10月中旬にもなると産卵行動が見られるが、今年は遅れているようだ。やはり異常な高温と渇水が影響しているのだろうか。

ビワマスは古くから食味の良さに定評があり、平安時代の律令をまとめた延喜式(九二七年)には、すでに朝廷への貢物として「あめのうお鮨」が献上されたと記されている。また、「あめのうお」を詠んだ句も多い。

月に漕ぐ呉人はしらじ江鮭(あめのうお)

瀬田降りて志賀の夕日や江鮭(あめのうお)

上はいずれも松尾芭蕉と並び江戸時代に活躍した俳人・与謝蕪村による句である。仲秋に旬を迎える淡海(琵琶湖)のアメノウオが、月夜や夕日とともに情緒的に描かれている。昔は沿岸や河口部、また秋に遡上した川でも漁が行われていたが、今では10、11月は産卵期のために全面禁漁とされている。

東近江市の平野に広がる田畑を見ながら愛知川沿いを南東に進むと、次第に山裾が迫ってきた。ヨシやオギなど抽水植物のデルタが広がり、その先に細い流れが山に向かって延びていた。支流の和南川だ。場所によっては一跨ぎできるほど小さな川だが、雨が降ればビワマスが上ると聞いた。

車から降りて川沿いを歩く。膝下ほどの流れにビワマスの姿は見られなかったが、水に洗われた砂礫底がある。遡上すればきっとここで産卵するに違いない。その上手はコンクリートで固められていたが、魚が上れるようにラダー型の魚道が設けられていた。深みを覗き込むと数匹のアユがびゅっと散り、またゆるゆると流れに列を作った。そろそろ下流に落ちていてもよい頃だろうに。やはり川が夏を引きずっているのだろう。

それでも琵琶湖から30kmも離れた里山の細流にビワマスが遡上できる尊さを感じずにはいられなかった。琵琶湖にはビワマスの産卵河川は多数あるが、堰堤などに阻まれず上流域まで遡上できる川は、ほとんどない。愛知川はビワマスにとって本来の生活史を全うできる稀少な川なのだ。

ビワマスとはどのような魚なのか?

ここで改めてビワマスについて、サクラマス(ヤマメ)やサツキマス(アマゴ)との違いに注目しながら紹介しよう。分類学的には4亜種からなるサクラマス群の1亜種とされている。他の3亜種はサクラマス(ヤマメ)、サツキマス(アマゴ)、そして台湾のみに生息するタイワンマスである。ビワマスは幼魚期の体側に朱点が見られることから、昔はサツキマス(アマゴ)と同じ魚とされていた。その後、細かい姿形や生態の違いからサツキマスとは異なる別亜種となった。近年の遺伝学的な研究により、琵琶湖が今の姿になった約52万年前頃にサクラマスの祖先からいち早く分かれて、以来琵琶湖の固有種として命を繋いできたという。秋に川の砂礫底に産み落とされた卵から孵化した稚魚は、翌年の梅雨時期には大部分が琵琶湖に降り、2~5年を湖で過ごす。そして成熟した親魚は秋になると産卵のために川に回帰する。前回の「川と釣りと北の大地と」で訪れた北海道の常呂川では、サクラマスが森の奥のとても細い支流の源頭まで遡上することに驚いた。比較的開けた平野部で産卵することの多いサケに比べ、サクラマスが「森の魚」と言われるゆえんだ。多少の段差はジャンプして、急傾斜の流れにも負けず、山あいを目指して奥へ奥へと遡上する。これまでビワマスの遡上を見たことはないが、本来はサクラマス同様、どこまでも上りたい森の魚なのだろう。

和南川を抜けて車を2、3分走らせると、支流・渋川との出合いに着いた。和南川の合流部付近は里山風景だったが、すぐ隣の渋川は合流部から山あいの渓流さながら。丸い石の間を透き通った水が滑っている。アユ以上にカジカやヤマメ、イワナの暮らす川に思えた。愛知川本流はこの先3kmほどで永源寺ダムに突き当たる。渋川は本流のダム下すぐにある最大の支流であり、ビワマスにとって太古からつながれてきた命の循環を果たす最適の地なのである。

主に平野部を流れる愛知川本流を30km遡上したビワマスは、渋川に入ると急流に抗いながら森の奥へ進む。そこには産卵に適した砂礫底が広がっていて、ある者は川底を掘り始めるだろう。だがある者は、もっと奥へ、もっと奥へと進もうとする。それが己の宿命であるかのように。だが、進もうとするビワマスに突如現れた高さ2.5mのコンクリート壁が立ち塞がる。出合いから530m先にある砂防堰堤だ。上ろうとする魚はすべて、ここで足止めを食らう。すぐ下流で産卵することもできるが、限られたスペースに産卵床が集中し、砂礫底に埋められた卵が後からきたビワマスに掘り起こされてしまうこともある。

簡易魚道づくりプロジェクト

2020年、この川を管轄する愛知川漁業協同組合は、渋川を遡上してきたビワマスが堰堤を越えるための簡易魚道作りを始めた。仕掛け人は電子遊漁券販売サービス「つりチケ」などを手がけるクリアウォータープロジェクトの代表・瀬川貴之さん。村山邦博組合長とタッグを組んで、イワナの発眼卵放流やアユイング(アユのルアーフィッシング)推進など新しい釣り場管理のあり方を探ってきた中で、村山組合長による「地域の人たちの川離れをなんとかしたい」という思いを受けてスタートしたプロジェクトだ。魚道づくりは翌日の10月19日から2日間に渡って行われる。その様子を見ることが今回一番の目的だった。

透明な渋川の流れを眺めていると、初めて愛知川本流の濁りに気がついた。雨あとのササ濁りともまた違う、白濁した水に渋川の透明な水が溶け込んでいく。渋川の出合いにある愛知川漁協を訪ねると、ちょうど組合長が軽トラで出かけるところだった。急いでご挨拶をして用件を伝えると、「今から別の沢を見にいくからついてくるか?」と誘ってくれた。簡易魚道の効果をモニタリングしている琵琶湖環境科学研究センターの水野敏明さんも一緒だ。

川原に降りると遠目に永源寺ダムの堤体が見えた。ダムから流れ出た本流の水は白く濁り、水面から顔を出す石にはシルトがこびりついている。

「水が悪いわけではないんですけどね。それでも親魚は細かい粒子を避けたがる傾向があると思います。せっかく産んでも卵に泥がつくと窒息してしまいますから」と水野さん。一方、流れ込む沢の淵は底が見渡せるほど透き通っている。村山組合長いわく、この沢には毎年今ぐらいの時期になると多くのビワマスが集まるという。だが今年はまだ気配がない。

「水温18.9℃。やっぱり高いです。この水温じゃダメですね」と水野さんが言うと、村山組合長は当然だというように続ける。

「あったかいもん。サケが不漁なのと一緒や。気象予報士は『暑かったらクーラーのある部屋にいてください』って言うやろ。うちら人間は涼しい部屋に逃げ込めても魚たちはどうすることもできん。これが気象の大きな流れやったら何万年もの中でビワマスは暖かい年にも生き延びてきたやろうけど……これが人間生活の影響やったら大変なことや」

ゲッゲッゲッゲッ……。アマガエルが鳴いている。ひと雨くるだろうか。途中見てきた渇水を思い出す。琵琶湖からここまで来るのは、とても大変なことに思えた。

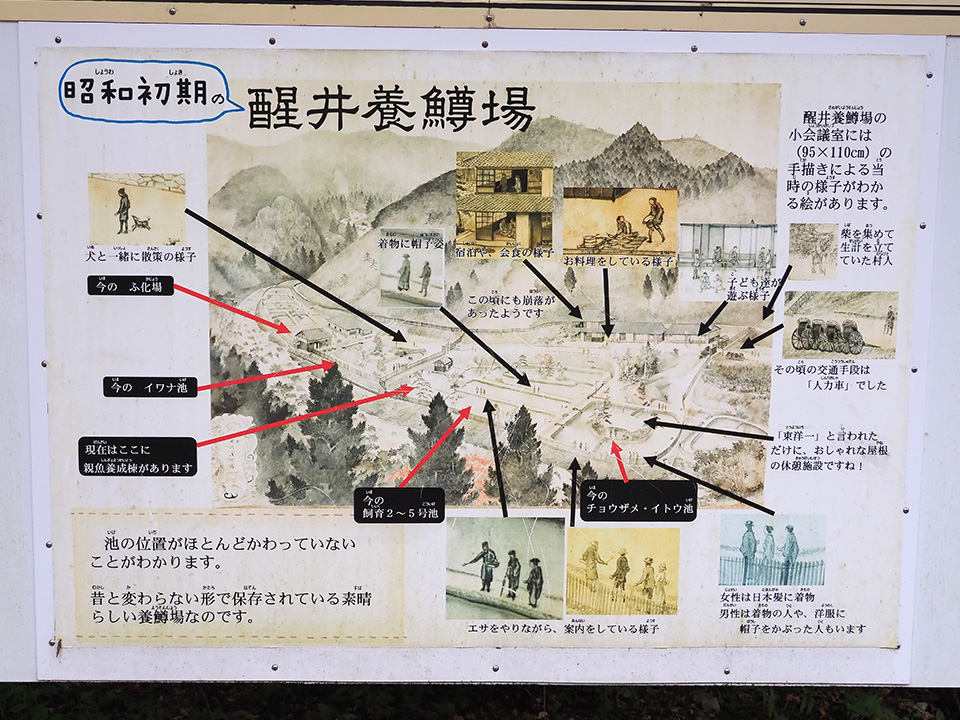

「ビワマスは特別なんですよ。特に愛知川のビワマスはとても貴重です。昔はどこでも湖と森が川でつながっていて、そこをビワマスは行き来していたはずです。でも今は水も減りましたし、どこも堤防や段差が出てきしまって、ほとんどが湖から2、3kmのところで産卵しているんですね。30kmも遡上できて、しかも森を流れる渓流域までやってこれるのは、ほとんど愛知川ぐらいです。愛知川が森と琵琶湖をずっと繋いできたおかげで、ここのビワマスは50万年以上前から古代のスタイルを残したまま残存できたわけです。醒井養鱒場はビワマスを増やすために設立されたのに、完全養殖には100年間待たねばならなかった歴史があります。それだけビワマスはセンシティブな魚でもあるわけです」

水野さんは言う。ビワマスの森への遡上は、とても奇跡的なことなのだと。

146年の歴史をもつ滋賀県醒井養鱒場へ

村山組合長、水野さんと別れた後、名神高速を北上し、米原市にある滋賀県醒井養鱒場へ向かった。明治11年(1878年)設立という日本で最も歴史のある養鱒場のひとつだ。明治41年(1908年)、全国に先駆けニジマスの完全養殖に成功したが、水野さんが話していたようにビワマスの完全養殖は昭和54年(1979年)を待たねばならなかった。2018年には、成熟せずに良質な肉質のまま成長する全雌三倍体の品種「びわサーモン」が誕生。いまや滋賀県のご当地サーモンとして人気を博している。

養鱒場を見学する前に、すぐ隣にある養鱒センターきたがわで、びわサーモンを味わった。特有の甘味がある刺身はもちろん、肉厚の塩焼きが絶品だった。レモンをさっとしぼり、ほくほくの身とパリパリの皮を同時に味わう。美味しい。

お腹も満足したところで醒井養鱒場を歩く。山あいに抱かれるように横に長く伸びる場内のところどころに146年の歴史が漂っていた。コンクリートの池は苔むし、木々の幹に張り付いた地位類が生き生きとそのグリーンを湿らせていた。なかでも目を引いたのは、養鱒場を取り囲むように流れる川にかかる橋の木製彫刻だ。いつ頃のものなのだろう。朽ちかけて苔に覆われたビワマスと思しき彫刻を見た時、頭に浮かんだのはインディアンの島で森に還りゆく古いトーテムポールだった。雨の日も風の日も少しずつ時を積み重ね、この姿になったのだろう。すぐ横では若いスタッフたちが池のニジマスを網で捕らえトラックに移す作業を行っていた。マスとともにある日々は、今日も変わらずに続いている。