幹川流路延長143km。阿蘇外輪山に源流を発し数々の支流と合わさりながら有明海に注ぐ九州最大の河川。今回は筑後平野と佐賀平野を流れる下流域が舞台。国内最大の干満差は最大5mほどにもなり、河口域にはムツゴロウやワラスボなど多くの干潟生物が棲息する。釣り人の間では1mを超える有明スズキが釣れる川としても名高い。

創業148年の老舗料亭「三川屋」へ

荒木さんご夫婦が漁獲したエツを卸している大川市の料亭三川屋は、明治9年創業、今年で148年目となる老舗だ。元気印の女将、大和寿子さんは六代目。子どもの頃のおやつはエツの中骨せんべい、祖母や祖父からエツ伝説の話(※前編参照)を聞いて育ったと言う。

「酒飲みだったじいちゃんの膝の上に乗ってると、エツを食べながら『ひさこ、よく聞いておけ。弘法大師様は親切な人を助けた。人には親切にせんといけん』って聞かされたものです。親切にしてくれた人には、それがちゃんと返ってくるって。近くの小学校では三年生でエツの体験学習がありまして、私がエツ伝説の話をしたり、エツ料理を食べてもらいます。初めて伝説を聞いた、初めてエツを食べたという子も多いです。今の時代、お魚は捌くのも面倒臭いからとフィレになっているものを買うことが多いですよね。エツも漁獲量が減ってスーパーに並ばなかった時代もありますし、並んでいても『小骨も多いしどうやって食べたらいいの?』と言うお母さんがほとんどだと思います。だから子どもたちが家庭でエツを食べない。エツ祭ではエツを捌く体験コーナーをやったりもしていますが、地域の人たちが少しでもエツを知る機会を作っていきたいですね。お店でしか捌けなくなってしまったら、エツ文化はなくなってしまいますから」

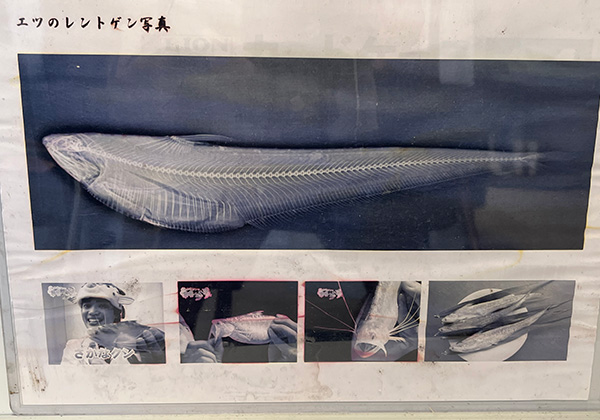

鋭い小骨の多さから、エツは元々煮付けぐらいでしか食べられてこなかったという話もある。「骨切り」という独自の下処理が考案されたことで、刺身やあらい、塩焼きなど、多様なエツ料理が花開き、地域の大切な食文化となったのだろう。「エツには残すところがない」と大和さんは話す。あらい用に下処理されたエツからは、下腹、卵、白子、レバーや腸などの消化管、中骨などが取れるが、三川屋ではそれを個別のボールに分け、さまざまなエツ料理の素材として大切に使い切る。新潟の村上に根付く川サケ食文化にも通じる、一匹を丸ごと大切に美味しくいただく気持ちこそが、エツをさらに特別な存在へと昇華させているに違いない。

ずらりと並んだエツ料理。そのどれもが記憶に残る味

三川屋でエツの会席料理をいただいた。白子小鉢、あらい、真子の甘露煮、煮付け、酢漬け、姿焼き、えつ姿寿司、そして唐揚げ。これだけのバリエーションがありながら、ひとつひとつ料理によって味わいは大きく異なる。カタクチイワシの仲間と聞いて想像していた味はいともたやすく裏切られ、ひとつひとつの料理を口に運ぶごとに驚きに変わる。白身でタンパクな肉質を、最も感じやすいのは姿焼きかもしれない。分身のようなヨシ葉を添えられた刀剣のようなエツの容姿と職人技とも言える繊細な骨切りに目を楽しませてもらいながら身をほぐして口へ運ぶと、ふわっとした柔らかな食感。姿かたちからもそう思わせたのか、タチウオにも近い上品な味わいを楽しんだ。煮付けはふわふわとした身の柔らかさが一層強調されエツの上品さが際立つ。一転、骨や皮まで食べることのできる唐揚げは、カラッと揚げられたエツの平たい身全体が独自の心地よいサクサクとした歯ごたえを生み出し、姿焼きや煮付けとは方向性のまるで異なる食味となっている。身に旨味がぎゅっと詰まった酢漬けや姿寿司は、初夏から夏を旬とするエツの爽やかなイメージをそのまま表現しているようだ。締まった真子(卵)を甘辛く煮た甘露煮は、噛めばほろっと口の中で崩れる。

驚くのは、食べてからひと月以上経っている今でもそれぞれのエツ料理の記憶が鮮明に蘇ってくることだ。なかでもエツのあらいの舌触りとさっぱりとした甘みは鮮烈な印象として記憶に残っている。かつて骨切りという技法が生まれる前の時代は、煮付けぐらいしか食べ方がなかったとも言われるエツだが、骨切りをベースに花開いた味わいのバリエーションこそが、エツ料理の大きな魅力なのではないだろうか。

料理をいただいた後、少しだけ調理場を見せていただいた。次々と指示を出しながら手も動かす女将さんを中心に、料理人やスタッフが流れるように作業する。揚げだんごや押し寿司が出来上がっていく過程を撮影していると、隅のテーブルにまかないのチャーハンが並べられた。スタッフの方々の昼食なのだろう。そろそろおいとましようとしたところ、急に厨房の空気が変わる。聞けば漁師の荒木さんから新しいエツが届いたという。スタッフがそれぞれの配置に着くと、エツがまな板に開けられ、それぞれの料理に合った大きさに応じて、下処理が始まった。ウロコを落とされたエツに、次々と骨切りを施していく。各部位が容器に取り分けられ、然るべき場所に収められていく。誰も手を止めるものはいない。明らかに時間を意識した作業だとわかる。女将さんの「エツは鮮度が命」という言葉が蘇る。作業は15分ほどだったろうか。すっかり冷めてしまったまかないのチャーハンが、エツに寄せる三川屋の想いを語っていた。

エツを育てる下筑後川漁業協同組合中間育成センターへ

漁獲量の減退は水産物全般に言えることだが、エツも例外ではなく、減少を辿っている。佐賀県の有明水産振興センターが2021年(令和3年)に出した「エツ資源回復方策検討調査 資源管理マニュアル」によると、筑後川の流し刺網漁では1992~2004年に32~45トンあった漁獲量が、2005年以降急速に減少し、2008年から2トン前後、2017~2020年は1トン未満にまで落ち込んだ。1960~1970年代(昭和50年代)には100トン前後の漁獲量もあったというから激減と表現しても過言ではないだろう。環境省のレッドリストでは北海道のイトウや高知県のアカメと同じ絶滅危惧IB類に分類されている。資源量の回復を図って福岡県の下筑後川漁業協同組合では1992年(平成4年)年より県の内水面水産試験場の指導のもと、エツの人工種苗放流に取り組んでいる。

「減少にはいろんな要因があるからね。はっきり言ってブラックボックスなんです。海水温の変化もありますし、稚魚の時のエサの分布も調べなければなりません。第一、水中でのエツの詳しい回遊ルートや生態すら、十分にはわかっていないんです」

下筑後川漁協の中間育成センターを訪ねると、エツの人工種苗生産を担当しているセンター長の北村潤さんが快くエツについて色々と教えてくれた。前任を継いで5年、エツ漁を行いながら、親魚から搾った卵と精子で人工授精も行う。エツ育種のスペシャリストだ。

「漁をやると言っても、獲れたエツは種苗放流に利用したり知人に分けてあげたりしてお金にはなっていません。それよりも筑後川のエツをもっと増やして、エツをもっとたくさんの人に知ってもらいたい一心です。エツ大使みたいなものですね(笑)」

場内には成長段階ごとに飼育されているエツの稚魚と餌のワムシを飼育する円柱状の大型水槽が並ぶ。

孵化したばかりのエツの赤ちゃんを見せてもらった。水槽からスポイトで水とともに吸い上げられた仔魚は、1ミリ前後の透明なオタマジャクシのようにも、小さな妖精のようにも見えた。動かなければ生きものかどうかもわからないぐらいのとても儚い存在だ。

「エツを育てる以上に、孵化したばかりのエツの餌となるワムシを育てるほうが難しいんです。ワムシはさらに小さいですから」と北村さん。エツは成長すると動物プランクトンやエビ・アミ類を食べるようになっていくという。エツの生態について詳しく知りたいと伝えると、北村さんは「詳しい人に聞きましょう!」と、その場で福岡県水産海洋技術センター内水面研究所の伊藤輝昭さんに電話を繋いでくれた。

「エツの寿命はおおよそ4~5年。早ければ2歳ぐらいから産卵することもありますが、主群は3歳です。自然下では複数回産卵すると言われています。日本の他、中国では揚子江などに棲息しています。上海の川向いにある江蘇省でエツを食べることができますが、とてつもない高級魚なんですね。日本円で1~2万円は払わないと食べられない魚です。有明海ではエツを手軽に食べることができますが、鮮度がとても落ちやすいので流通できないのが大きな特徴です。漁獲したエツを生かしておくことも難しいので、生態もまだまだ未解明です。わかっていることで面白いのは、糸状の胸ビレについて。餌を食べる時にこれをエリマケトカゲみたいに広げる姿が観察されています。ただ、なぜそうするかはまだわかってません。私たちの研究によって少しずつ前進はしていますが、水族館の飼育もまだできない魚ですから」

中間育成センターを後にして、筑後川を下った川沿いにある城島町のエツ大師堂に向かった。城島も古くからエツの食文化が根強い地域で、エツ料理のノボリや看板を目にすることができた。中間育成センターの北村さんが「久留米市でもエツを食べたことのない人はたくさんいる」と話していたことを思い出す。想像以上にエツ食は川沿いで発展した文化なのかもしれない。

弘法大師が祀られるエツ大師堂には、その由来を歌う「エツ大師和讃」が記されていた。話の大筋は前編に書いた大川の伝説に類する。後半の一部を抜粋しよう。

大師はよろこび「ヨシの葉」を

筑後川にと流しけり

「ヨシの葉」変して「エツ」となり

その後筑後のりょう師たち

暮しも豊かになりにけり

「エツ大師」とあがめたて

幾千代までもかわりなく

大師のけいれんあらたなり

お堂に祀られた弘法大師には、まるで刀剣のような銀色に塗られた木彫りのエツがたくさん掛けられていた。エツは漢字で「斉魚」「鱭」と書く。「斉」には「世を救う」という意味があるようで、荒れた世を救う弘法大師が生み出した魚との関係性を示唆する記述もある(『河口の辺り』石川勇喜/日本随筆家協会)。一方、中国では「刀魚」と書かれることもあるという。私としては、当連載の前作「川と釣りとサイと」で考察した「サイ=刀剣」との関連性が気になっている。「エツ」の語源は今だ知れぬが、「斉」の漢字を当てた理由には刀剣に似た姿が関わっているのではないだろうか……。そんな夢想を楽しんでいる。

柳川の町へ。エツ食文化圏からの離脱

飛行機のフライト時間まで少しの間、大川の隣町である柳川へ向かった。江戸時代の城下町は現在、水郷として観光名所になっている。笠をかぶった船頭の漕ぐ船で水路を巡る川下りが人気で、多くの観光客がひしめき合っていた。柳川の魚といえば、なんと言ってもウナギだ。うなぎ屋の看板やのぼりがたくさん目についた。エツの気配は驚くほど少ない。かろうじて魚屋さんで錚々たる海産魚に押されるようにその姿を見つけ、そこで揚げたての「えつご(エツの子)」を食べることができた。お土産屋さんもえつごのおつまみが並んでいたが、ユニークな伝統漁法のむつかけで有名なムツゴロウや「有明海のエイリアン」として人気のワラスボに押され、存在の薄さを感じた。

やはりエツの食文化は川沿いにのみ局所的に根付いているようだ。そうさせている大きな理由はエツ特有の足の速さだろう。調理法によっては流通も可能だろうが、新鮮なエツのあらいだけは、この地域でしか食べられない。それもエツ漁が行われる夏の間のみ。極めて限られた場所で限られた時期にだけ食べることのできる味は、エツでしか得られない味覚とともに、体験の履歴として筑後川を訪れた者の記憶に深く刻まれることだろう。

旅の最後、改めて大川の「えつ傳承碑」を見にいった。弘法大師はヨシの葉をエツに変えたとある。ならばヨシの葉をもっともっと増やすことが、エツをもっと増やす方法かもしれない。そんなことを考える人がいても面白いのではないか。筑後川のエツでしか得られない美味しい体験の記憶に、夏の風が波打つヨシ原はこれ以上ない背景になるだろうから。