低活性時の細かなアタリも見逃さない『SMT』と軽量・高感度『AGS』との相乗効果で、極鋭のみが可能にする手感度・目感度を実現。

165テク=8:2先調子

153フィール=変則7:3調子

極鋭 ライトアジKYOKUEI LIGHT AJI

精密なコマセコントロールと微細なアタリの感知で別領域へ!

ダイワテクノロジー

感性領域設計システム [ESS](エキスパートセンスシミュレーション)

ロッドは曲がると、その方向と反対側に起きあがろうとするエネルギー(復元力)が発生します。これは、変形した(ひずんだ)ブランクが元に戻ろうとする「ひずみエネルギー」であり、竿の性能を左右する極めて重要な要素と言えます。DAIWAは「ひずみエネルギー」を解析・設計するシステムを独自に開発し「どこが優れているか」「どこが足りないか」を数値で明確に把握するだけでなく、釣り人がもつ感性の領域をも設計に反映する事が可能となり、より釣り人が求めるロッドへと近づいていきます。

AGS

軽量・高感度を実現するAGS(エアガイドシステム)はカーボンフレームを採用しており、チタンと比較して約3倍の剛性をもつカーボンの特性から、ラインを通して伝わるわずかな信号を吸収することなくダイレクトにブランクに伝える高感度を有します。また、カーボンの軽量性によりロッド全体の軽量化にも貢献し、特に穂先部の軽量化につながることで感度の向上にも追加の効果が見込めます。

SMT(SuperMetalTop)

SMT(スーパーメタルトップ)とは、超弾性チタン合金素材をロッドの穂先に使用したDAIWA独自のテクノロジー。金属ならではの振動の増幅力から、カーボン素材では不可能な領域の感度を釣り人に提供します。弾性の高い金属素材の特徴である強度と外傷への強さに加え、わずかな動きにもしなやかに曲がる繊細な穂先を実現できることから、アタリを手元までしっかりと届ける金属ならではの手感度と目に見えるアタリの目感度に優れています。

X45

キャスティング、アクション、フッキング、ファイトなどの動作の中で発生するネジレを防ぐため、長年の研究によりネジレ防止の為には従来構造(竿先に対して0°、90°)に加え「45°」のバイアスクロス(±45°に斜行したカーボン繊維等)を巻くことが最適であるとの結論に至りました。X45の搭載により、ネジレを防止し、パワー・操作性・感度の飛躍的な向上を実現しました。

ZERO_SEAT

ゼロシートはストレスなく、心から釣りを楽しんでもらうことを目指したリールシートの新たな設計思想。

製品詳細

■理想のシートはその存在を感じさせないZERO_SEAT

リールシートの存在自体を忘れることができるようなレベルまで、STRESS"0"を目指したフィット感、軽さ、操作性。 そして、様々なファクターの最適なバランスを実釣での徹底的な検証で追求。

リールと合わせたパーミング性能を追求したキャビティトリガー採用(カーボン繊維入りエアセンサー樹脂製)。

リールと合わせたパーミング性能を追求したキャビティトリガー採用(カーボン繊維入りエアセンサー樹脂製)。

■『SMT』搭載

船釣りにおいて評価の高い『SMT』を搭載。 感度と強度に優れ、繊細なアタリも表現してくれる。

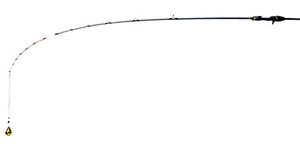

■オモリ負荷時曲がり(8:2先調子設計)

精密なコマセコントロールと微細なアタリの感知で別領域へ 40号錘

■ネーム部

■感度と軽量化を実現するAGS

■脇ばさみもしやすいリアグリップ

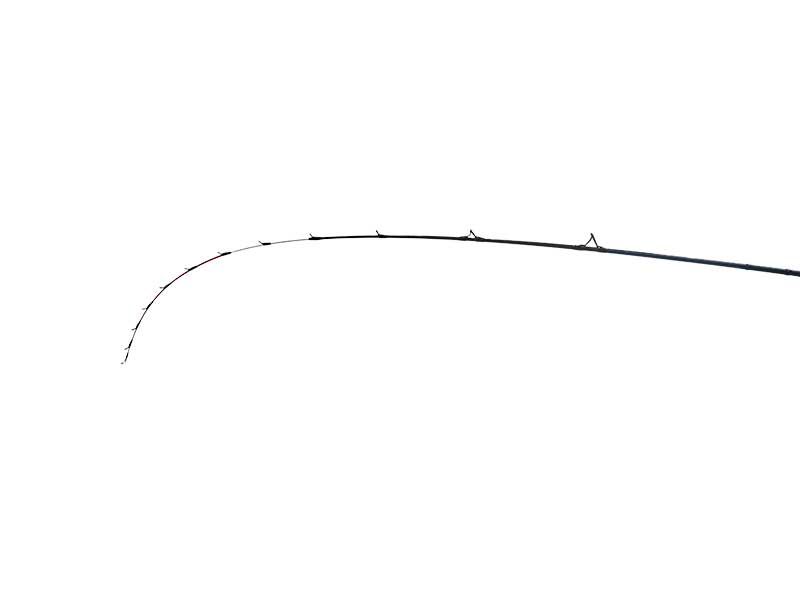

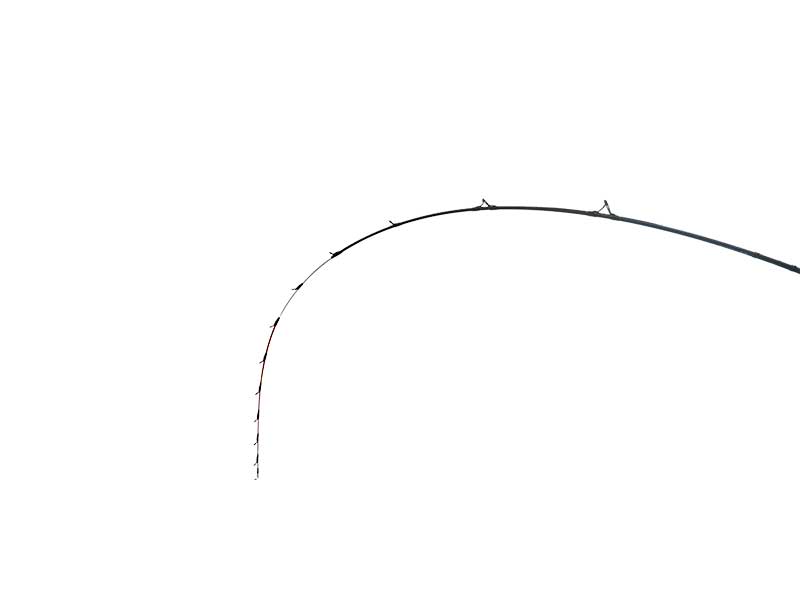

■153フィール錘負荷時曲がり

極めてしなやかな穂先から、急速にパワーのあるチューブラー部へと繋がる変則7:3調子。低活性時に必要となる目感度と食い込み性能を備えながら、精度の高いコマセワークと瞬時のアワセを可能にする(画像は40号負荷時).

■極めて繊細な『SMT』搭載(153フィール)

ダイワライトアジ竿史上最も繊細な細径SMTを搭載。これにより従来では感じにくいモタレアタリや小さなアタリも感知可能となる。また、手感度も優れたSMTにより、潮流等の状況を手感度でも察知可能。

■ファイト想定:1㎏負荷時(153フィール)

アイテム紹介

| アイテム | 説明 |

|---|---|

| 165 テク | 精密なコマセコントロールと微細なアタリの感知で別領域へ。アジは口切れしやすい魚と言われているが真棚であわせて食わせれば上アゴにハリがかりし、バレることは少ない。そのために7.5:2.5調子ともいえる先調子設計により高感度と操作性の高さを追求すると同時に「AGS」「SMT」を搭載することによって更なる感度と操作性を実現。 |

| 153 フィール | これまでにない目感度を実現した、攻めのライトアジ専用竿。穂先には、極めて繊細な『SMT』を搭載。これにより、卓越した食い込み性能と食い渋り時のモタレアタリや、潮の変化点をこれまで以上に大きく表現することに成功。ショートレングス化とバットパワーによる操作性が、自在のコマセワークと即掛けを可能とする。食い渋り時にも積極的に攻めて掛ける、アグレッシブ且つセンシティブなライトアジ専用竿。 |

左にスクロール

右にスクロール

付属品

穂先保護カバー

ベクトルダイワジッパー付竿袋

クロロプレン製ロッドベルト(165テクのみ)

ベクトルダイワジッパー付竿袋

クロロプレン製ロッドベルト(165テクのみ)

テスターインプレッション

高槻 慧テスター

『極鋭ライトアジ165テク』が2021年にリリースされて早4年。そして2025年、テクとは全く違う新機軸のライトアジ専用竿『極鋭ライトアジ 153フィール』が完成した。

この竿が生まれた背景や開発ストーリー、インプレッションについて説明させていただく。

【背景】

東京湾のライトアジと言えば沖釣りの入門やファミリーフィッシングの印象が強い一方、テクニカルな一面も持ち、マニアックな奥深さにハマるフリークも多い釣り物である。私もハマってしまったうちの一人で、当時から東京湾のライトアジに熱中していた。

そんな中、とうとうライトアジ専用竿が極鋭シリーズから登場したことに興奮し、東京湾ライトアジの根強い人気やプレイヤーの多さを改めて感じていたところだった。

その頃ちょうど釣友の大西氏を通じて「ライン引き釣法」の提唱者である工藤氏と出会い、その釣法の効果や醍醐味に可能性を感じ、さらに傾倒していった。その後、ライン引き釣法やアタリを作り掛けにいくテクニックを軸とした「攻めのライトアジ」の楽しさを広めるために3人でアジ研(東京湾ライトアジ研究会)を発足し、今日までライトアジのフリークや名手の皆様と一緒に研鑚を積んできた。

研究の中で、どうしても必要不可欠だと感じたのが「低活性時の攻略」である。

通常〜高活性では、数を釣る・型を狙うことを考慮しなければ竿はそこまで選ぶ必要はなく、むしろ釣り手のスタイルや趣向に合うことの方が重要だろう。ただ、魚の数が多くない、もしくは食い気のある魚が少ない低活性の状況はどんな釣りでも起き得るもの。その時間帯を攻略するためには誘いや仕掛けの他に竿も重要な要素であると考える。

天秤吹き流し仕掛けのライトアジ釣りでアタリが出るメカニズムとしては、簡単に言うと寄せ餌を撒き、寄せ餌と仕掛けを同調させ、寄せ餌に入ってきた魚の口にハリが入り、仕掛けが張ることでテンビン&ビシが動き、それが道糸を通じてアタリとなる。そのため低活性時でもコンスタントに釣るためには、このメカニズムを繰り返し再現する中で時折来る一瞬の吸い込み、しかも吐かれる前の一瞬の違和感を確実に掛けていかないといけないのだ。

【開発ストーリー】

では、その一瞬に出るモタレや震えなどの微細な違和感を感知することに特化させるにはどうすればいいか。

もちろん既存のライトアジ専用竿やライトゲーム竿でも目感度&手感度で感知できるが、求めているのはさらなる感知能力。手感度に振ると竿が硬くなり過ぎてしまうため限界があるので、目感度に振り切った「究極の目感度」こそ目指すところである。

目感度を上げる、つまりアタリを穂先に大きく表現させるには繊細な穂先やテーパーデザインが重要であるが、ただ細く柔らかくすれば済む話では当然ない。吐かれる前の一瞬を掛けるために、瞬時にアワセて掛けにいける「掛け性能」と、低活性時こそ重要となる繊細で正確な「コマセワーク」を実現するために、穂持ち〜バットにかけてのパワーは不可欠だ。この、先は極柔らかく手前にかけてはシャキッとした張りと硬さがある、そんな極端な調子が必要なライトで宙の釣りといえば…ピンと来る方も多いだろう、宙のマルイカ釣りである。

そこでしばらくの間、宙のマルイカ竿をこだわってライトアジに使っていたところ、低活性時の攻略には予想通り素晴らしい相性だったのだ。それもそのはず、ライトアジで一般的に使われる40号ビシと浅場のマルイカで使われるオモリが40号前後と同じであり、そして宙釣りで、かつ仕掛けが張った状態での微細な変化を感じることに特化し進化を続けたのが宙のマルイカ釣りであるからだ。余談だが、過去に東京湾ライトアジのフリークの間で名竿と騒がれた極鋭ゲーム82MH-157(テクのベースになった竿でもある)も宙のマルイカ釣りを得意とする竿であったのも頷ける。

そこで「究極の目感度と掛け性能」を目指すために、極鋭マルイカEXLCをベースに置いた。EXLCはダイワがこれまで培ってきた宙やゼロテンをマルチにこなす調子(Fやマルチ)の集大成だからである。

ただ当然そのままではなく、

・深場でもしっかりコマセワークができるチューブラー部のパワー=テクと同程度の硬さ

・穂先の見やすさと手返しのための長さ調整=153というショートレングス

・脇挟みのしやすさと構える支点の作りやすさ=トリガーからリアグリップまでの延長

・シャクリの軽快さ=シャクリ終わった終点の穂先の収束具合の調整

など、ライトアジに向けたチューニングを構想。

結果として、ライトアジ竿では類を見ない超繊細な穂先と、張りとパワーのある穂持ち〜バットを併せ持つ「変則7:3調子」が設計イメージとして出来上がった。

プロト完成までの時間がとても早かったのも印象的な思い出だ。前述した通り、ダイワが培ってきた専用竿の膨大なノウハウや設計データ群、そしてロッドビルディングに長けている企画者と開発者の勘所もあり、初期プロトの段階でほとんど理想通りのものに仕上がっていた。

あとは穂先、穂持、バットの組み合わせの都合で数十種作られたプロトの中から理想の一本を見極める作業。悩みながらもワクワクが止まらなかった感覚を鮮明に覚えている。納得の一本を選択し、製品版もコンセプトや狙い通り「究極の目感度と掛け性能」を体現する素晴らしい仕上がりである。

「こんなライトアジ竿今までなかったよな…」と新機軸になることを予感しているのだが、ダイワ独自のテクノロジーであるSMT(スーパーメタルトップ)だからこそ成せる部分も多く、そう感じるのも当然なのだろう。

【インプレッション】

東京湾ライトアジフリークの間では、状況によってタックルを使い分けるために2本以上持ち込むことがスタンダードになりつつある。カワハギやタチウオと同様に、活性や水深によっては1日の中でも180℃違う展開になることもしばしばのため、私もフィールとテクの組み合わせなど2本は持ち込むようにしている。

ざっくり言うと、低活性時専用のフィールと高活性時専用のテクという使い分けなのだが、感覚含めもう少し詳細な話をしよう。

■テクについて

テクを使う時は主に高活性時と通常活性時の2つ。

高活性時では「スピーディーなトゥイッチ撒きでライン引き&連続的なシャクリで多点掛け」を狙いたい時。連日3桁を超えるような時にはまさにこれを多用する。

通常活性時では「待ちを入れない連続的なシャクリでオートマチックに掛かるパターン」を狙いたい時。

また、下記6つの観点でマルバツを付けるとするなら、

・手感度:◎

・目感度:△(小型や渋い時の小さなモタレはそこまで大きくは出ない)

・掛け性能:◎

・コマセコントロール:◯

・クッション性:△(人によっては硬くてバラシが不安と感じるかもしれない)

・万能性:◯

■フィールについて

フィールを使う時は主に低活性時と通常活性時の2つ。

低活性時では「静かで丁寧なライン引き&ステイかデッドスロー聞き上げで小さいアタリを取る」ような時。特に厳寒期の釣りや小型のチップやバラシが多い時にはこれが効く。

通常活性時では「指示ダナの上下50cmをゆらゆら揺らすライトアジSF釣法」を狙いたい時。

6つの観点でいうと、

・手感度:◯

・目感度:◎

・掛け性能:◎

・コマセコントロール:◯

・クッション性:◯

・万能性:△(40号の速潮や深場、60号だとテクと比べてさらに柔らかく感じる)

なお、ネーミングに使われている「テク」や「フィール」は馴染みのある方もいるだろう。過去の名竿初代極鋭ゲームシリーズに使われていた二つ名で、8:2調子で手感度と操作性が売りのテクに対して、7:3調子で超繊細穂先の目感度が売りのフィールに由来している。

今までも多くのロッド開発に携わってきたが、その中でも仕上がり、納得感、効果、思い入れともに屈指の1本となった。もちろん実釣でもこの竿が威力を発揮する状況はとても多いので、私のメインロッドの1本である。

自分で作ったアタリを目で感じ掛ける楽しさ、そして低活性時の攻略の一手に、ライトアジ竿として現代に蘇った「フィール」を感じてもらいたい。

この竿が生まれた背景や開発ストーリー、インプレッションについて説明させていただく。

【背景】

東京湾のライトアジと言えば沖釣りの入門やファミリーフィッシングの印象が強い一方、テクニカルな一面も持ち、マニアックな奥深さにハマるフリークも多い釣り物である。私もハマってしまったうちの一人で、当時から東京湾のライトアジに熱中していた。

そんな中、とうとうライトアジ専用竿が極鋭シリーズから登場したことに興奮し、東京湾ライトアジの根強い人気やプレイヤーの多さを改めて感じていたところだった。

その頃ちょうど釣友の大西氏を通じて「ライン引き釣法」の提唱者である工藤氏と出会い、その釣法の効果や醍醐味に可能性を感じ、さらに傾倒していった。その後、ライン引き釣法やアタリを作り掛けにいくテクニックを軸とした「攻めのライトアジ」の楽しさを広めるために3人でアジ研(東京湾ライトアジ研究会)を発足し、今日までライトアジのフリークや名手の皆様と一緒に研鑚を積んできた。

研究の中で、どうしても必要不可欠だと感じたのが「低活性時の攻略」である。

通常〜高活性では、数を釣る・型を狙うことを考慮しなければ竿はそこまで選ぶ必要はなく、むしろ釣り手のスタイルや趣向に合うことの方が重要だろう。ただ、魚の数が多くない、もしくは食い気のある魚が少ない低活性の状況はどんな釣りでも起き得るもの。その時間帯を攻略するためには誘いや仕掛けの他に竿も重要な要素であると考える。

天秤吹き流し仕掛けのライトアジ釣りでアタリが出るメカニズムとしては、簡単に言うと寄せ餌を撒き、寄せ餌と仕掛けを同調させ、寄せ餌に入ってきた魚の口にハリが入り、仕掛けが張ることでテンビン&ビシが動き、それが道糸を通じてアタリとなる。そのため低活性時でもコンスタントに釣るためには、このメカニズムを繰り返し再現する中で時折来る一瞬の吸い込み、しかも吐かれる前の一瞬の違和感を確実に掛けていかないといけないのだ。

【開発ストーリー】

では、その一瞬に出るモタレや震えなどの微細な違和感を感知することに特化させるにはどうすればいいか。

もちろん既存のライトアジ専用竿やライトゲーム竿でも目感度&手感度で感知できるが、求めているのはさらなる感知能力。手感度に振ると竿が硬くなり過ぎてしまうため限界があるので、目感度に振り切った「究極の目感度」こそ目指すところである。

目感度を上げる、つまりアタリを穂先に大きく表現させるには繊細な穂先やテーパーデザインが重要であるが、ただ細く柔らかくすれば済む話では当然ない。吐かれる前の一瞬を掛けるために、瞬時にアワセて掛けにいける「掛け性能」と、低活性時こそ重要となる繊細で正確な「コマセワーク」を実現するために、穂持ち〜バットにかけてのパワーは不可欠だ。この、先は極柔らかく手前にかけてはシャキッとした張りと硬さがある、そんな極端な調子が必要なライトで宙の釣りといえば…ピンと来る方も多いだろう、宙のマルイカ釣りである。

そこでしばらくの間、宙のマルイカ竿をこだわってライトアジに使っていたところ、低活性時の攻略には予想通り素晴らしい相性だったのだ。それもそのはず、ライトアジで一般的に使われる40号ビシと浅場のマルイカで使われるオモリが40号前後と同じであり、そして宙釣りで、かつ仕掛けが張った状態での微細な変化を感じることに特化し進化を続けたのが宙のマルイカ釣りであるからだ。余談だが、過去に東京湾ライトアジのフリークの間で名竿と騒がれた極鋭ゲーム82MH-157(テクのベースになった竿でもある)も宙のマルイカ釣りを得意とする竿であったのも頷ける。

そこで「究極の目感度と掛け性能」を目指すために、極鋭マルイカEXLCをベースに置いた。EXLCはダイワがこれまで培ってきた宙やゼロテンをマルチにこなす調子(Fやマルチ)の集大成だからである。

ただ当然そのままではなく、

・深場でもしっかりコマセワークができるチューブラー部のパワー=テクと同程度の硬さ

・穂先の見やすさと手返しのための長さ調整=153というショートレングス

・脇挟みのしやすさと構える支点の作りやすさ=トリガーからリアグリップまでの延長

・シャクリの軽快さ=シャクリ終わった終点の穂先の収束具合の調整

など、ライトアジに向けたチューニングを構想。

結果として、ライトアジ竿では類を見ない超繊細な穂先と、張りとパワーのある穂持ち〜バットを併せ持つ「変則7:3調子」が設計イメージとして出来上がった。

プロト完成までの時間がとても早かったのも印象的な思い出だ。前述した通り、ダイワが培ってきた専用竿の膨大なノウハウや設計データ群、そしてロッドビルディングに長けている企画者と開発者の勘所もあり、初期プロトの段階でほとんど理想通りのものに仕上がっていた。

あとは穂先、穂持、バットの組み合わせの都合で数十種作られたプロトの中から理想の一本を見極める作業。悩みながらもワクワクが止まらなかった感覚を鮮明に覚えている。納得の一本を選択し、製品版もコンセプトや狙い通り「究極の目感度と掛け性能」を体現する素晴らしい仕上がりである。

「こんなライトアジ竿今までなかったよな…」と新機軸になることを予感しているのだが、ダイワ独自のテクノロジーであるSMT(スーパーメタルトップ)だからこそ成せる部分も多く、そう感じるのも当然なのだろう。

【インプレッション】

東京湾ライトアジフリークの間では、状況によってタックルを使い分けるために2本以上持ち込むことがスタンダードになりつつある。カワハギやタチウオと同様に、活性や水深によっては1日の中でも180℃違う展開になることもしばしばのため、私もフィールとテクの組み合わせなど2本は持ち込むようにしている。

ざっくり言うと、低活性時専用のフィールと高活性時専用のテクという使い分けなのだが、感覚含めもう少し詳細な話をしよう。

■テクについて

テクを使う時は主に高活性時と通常活性時の2つ。

高活性時では「スピーディーなトゥイッチ撒きでライン引き&連続的なシャクリで多点掛け」を狙いたい時。連日3桁を超えるような時にはまさにこれを多用する。

通常活性時では「待ちを入れない連続的なシャクリでオートマチックに掛かるパターン」を狙いたい時。

また、下記6つの観点でマルバツを付けるとするなら、

・手感度:◎

・目感度:△(小型や渋い時の小さなモタレはそこまで大きくは出ない)

・掛け性能:◎

・コマセコントロール:◯

・クッション性:△(人によっては硬くてバラシが不安と感じるかもしれない)

・万能性:◯

■フィールについて

フィールを使う時は主に低活性時と通常活性時の2つ。

低活性時では「静かで丁寧なライン引き&ステイかデッドスロー聞き上げで小さいアタリを取る」ような時。特に厳寒期の釣りや小型のチップやバラシが多い時にはこれが効く。

通常活性時では「指示ダナの上下50cmをゆらゆら揺らすライトアジSF釣法」を狙いたい時。

6つの観点でいうと、

・手感度:◯

・目感度:◎

・掛け性能:◎

・コマセコントロール:◯

・クッション性:◯

・万能性:△(40号の速潮や深場、60号だとテクと比べてさらに柔らかく感じる)

なお、ネーミングに使われている「テク」や「フィール」は馴染みのある方もいるだろう。過去の名竿初代極鋭ゲームシリーズに使われていた二つ名で、8:2調子で手感度と操作性が売りのテクに対して、7:3調子で超繊細穂先の目感度が売りのフィールに由来している。

今までも多くのロッド開発に携わってきたが、その中でも仕上がり、納得感、効果、思い入れともに屈指の1本となった。もちろん実釣でもこの竿が威力を発揮する状況はとても多いので、私のメインロッドの1本である。

自分で作ったアタリを目で感じ掛ける楽しさ、そして低活性時の攻略の一手に、ライトアジ竿として現代に蘇った「フィール」を感じてもらいたい。

VIDEO

発売月

2025.10=153 フィール

製品スペック

| アイテム | 全長(m) | 継数 | 仕舞寸法(cm) | 標準自重(g) | 先径/元径(mm) | 錘負荷(号) | カーボン含有率(%) | 適合クランプサイズ | メーカー希望本体価格(円) | JAN | * |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 極鋭ライトアジ 165テク | 1.65 | 2 | 128 | 84 | 1.0/9.8 | 20~60 | 99 | SSS | 60,500 | 4550133154201 | * |

| 極鋭ライトアジ 153フィール | 1.53 | 1 | 153 | 75 | 0.8/8.4 | 15~60 | 98 | SSS | 59,500 | 4550133546167 | * |

- メーカー希望本体価格は税抜表記です。

左にスクロール

右にスクロール

※メタルトップご使用上の注意

■メタルトップの温度変化について

超弾性チタン合金は素材の特性上、5℃以下の低温環境では弾性が低下し、穂先の戻りが遅くなってくるという事象が起こります。早朝・夜間の極端な冷え込みや風の影響で、気が付く程度の曲がりが生じることがあります。更に0℃以下の環境で弾性低下は、より進行し穂先が曲がったまま戻らない現象が起こります。いずれの場合も気温が上昇すれば本来の超弾性に戻り通常のご使用が可能になります。

■過度な屈曲を生じるようなご使用はお避けください

メタルトップは、通常操作においては快適にご使用いただけますが、巻き込み・穂先の糸がらみ等外的要因による過度な屈曲には、クセ(塑性変形)が残ったり、また金属疲労により破損する可能性があります。

■万一のクセは、手で修正できます

万一クセが残った場合は、曲っている側と逆の方向にゆっくり曲げることで、修正ができます。ただし、クセの修正を繰り返しますと金属疲労の原因となりますので、巻き込み等クセが残るような操作はお避けください。

快適にご使用いただくため、取扱説明書は必ずお読み下さい。

■メタルトップの温度変化について

超弾性チタン合金は素材の特性上、5℃以下の低温環境では弾性が低下し、穂先の戻りが遅くなってくるという事象が起こります。早朝・夜間の極端な冷え込みや風の影響で、気が付く程度の曲がりが生じることがあります。更に0℃以下の環境で弾性低下は、より進行し穂先が曲がったまま戻らない現象が起こります。いずれの場合も気温が上昇すれば本来の超弾性に戻り通常のご使用が可能になります。

■過度な屈曲を生じるようなご使用はお避けください

メタルトップは、通常操作においては快適にご使用いただけますが、巻き込み・穂先の糸がらみ等外的要因による過度な屈曲には、クセ(塑性変形)が残ったり、また金属疲労により破損する可能性があります。

■万一のクセは、手で修正できます

万一クセが残った場合は、曲っている側と逆の方向にゆっくり曲げることで、修正ができます。ただし、クセの修正を繰り返しますと金属疲労の原因となりますので、巻き込み等クセが残るような操作はお避けください。

快適にご使用いただくため、取扱説明書は必ずお読み下さい。