新潟県村上市の山北地域を流れる県内屈指の清流。河口部を横切る国道7号線を、もう3㎞も北上すれば山形県となる。朝日連峰の山々を水源とする9つの川の流れを集めて名勝・笹川流れが岩を洗う日本海へと注ぐ。花崗岩質の川は明るく水は清らか。夏にはアユ釣りで賑わい、秋になるとサケやサクラマスが産卵遡上する。上流域には紅葉の美しいブナの里が広がり、水質に磨きをかけている。今回、ご協力をいただいた大川漁業協同組合は、東隣にある勝木川とともに、この大川のサケやアユ、サクラマスに関わっている。

上越新幹線から14時57分発の特急いなほ7号秋田行に乗り換え、約45分で村上駅に着く。駅構内にぶら下がる「塩引き」の飾りを見ると、懐かしさに似た気持ちが湧き上がってきた。ロータリーに出ると細かい雨が肩に落ちる。期待した雪景色はなく、師走に吹く夕暮れ前の風は冷たい。駅前のビジネスホテルにチェックインすると、すぐに「塩引き街道」と呼ばれている中心街へと向かった。

村上市街へは前年(2019年)の10月、当連載Vol.2「川と釣りと村上鮭と」の取材で訪れていた。三面川のサケ釣りをしながら村上のサケ文化に触れる旅だった。「塩引き街道」の「塩引き」とは、ここ新潟県村上で長年作られてきた歴史あるサケの醗酵食品だ。村上は塩引きをはじめ100種類以上ものサケ料理が生み出されたサケ食文化の地なのである。詳しくは過去の回を読んでいただきたいが、塩引きを作るには、軒先に吊るしたサケを冬の日本海に特有の湿った冷たい風に長期間当てることが不可欠とされている。つまりはこの土地ならではの味、というわけだ。

向かったのは「千年鮭・きっかわ」。塩引きや酒びたしなど、伝統的な鮭製品の加工・販売を行いながら、工程の一端を実際に見せてくれる。博物館のような役割も果たしている村上鮭の情報発信基地だ。

圧巻なのは、店内にずらりと吊るされた塩引き。前回きた時は漁期が始まったばかりの10月だったこともあり、まだ新しいサケの仕込みが始まっておらず、吊るされていたのは展示用に残されたほとんど乾燥しきったものだった。今回は12月中旬。まさに正月に食べごろを迎えるしっとりとした旬の塩引きが吊るされた姿や、十尾ほどのサケが重ねて塩に浸けられている塩樽を見ることもできた。

きっかわを出ると、すでに日が暮れていた。市街をぶらぶらと歩いてホテルに戻る途中、小さな明かりに誘われた。永井松栄堂という歴史ある小さな商店で、当店名物の「三面川鮭もなか」を買う。村上ではサケのオスのことを「雄魚(カナ)」、メスのことを「雌魚(メナ)」と呼ぶが、もなかにも雄魚と雌魚があった。ちなみにイクラは当地語で「腹子(ハラコ)」、サケは「イヨボヤ」だ。イヨボヤのイヨは魚(ウオ)であり、ボヤも魚を表す方言。つまりサケは魚の中の魚、というわけだ。

伝統漁法「コド漁」の残る大川へ

翌朝、鮭もなかを食べるとホテルをチェックアウトしてレンタカーを借りる。前年の秋にサケ釣りをした三面川にかかる橋を渡ると、眼前に日本海が現われた。垂れ込めた厚い灰色の雲の下に、波が真っ白に砕けて広がっている。この日、海は大荒れで、村上市には風雪・雷・波浪注意報が出されていた。車が時折風にあおられる。一抹の不安を抱えながら、海沿いの道を北上する。目指すは山形県との県境近くにある山北地域を流れる大川だ。

大川は、朝日連峰から出羽三山へと続く連山のちょうど真ん中あたりを水源とする本州屈指の清流だ。花崗岩が磨いた清らかな流れは、優れたプロポーションの大アユを育み、遠路はるばるこの川を訪れる釣り人も多いと言う。アユが落ちる秋になると、逆に海からは長い旅路を終えたサケが遡上する。このサケを獲る漁法が変わっている。日本全国、ここ大川にだけ今も残る伝統漁法の「コド漁」である。

コド漁は、「コド」と呼ばれる仕掛けを用いて遡上するサケを捕らえる全国で唯一、大川だけで行われている伝統漁法だ。大川では17世紀初頭(江戸時代初期)にすでにサケ漁が行われていたとの記述がある。コド漁はかつて三面川水系や山形県赤川流域でも行われていたが、今はここ大川に残るのみとなっている。コドの詳細な仕組みは後述するが、私に強い印象を与えたのは、漁期中もサケが自由に川を行き来できる漁であることだ。

こう書くと、意外に思われるかもしれないが、現在、北海道から北陸まで日本各地で行われている川のサケ漁のほとんどは、川幅いっぱいに仕掛けた罠で、漁期にわたってそれ以上サケを上らせないようにすることを基本としている。川幅全体を堰き止めるように仕かけられた罠はウライやテシ、ヤナなどと呼ばれ、竹や木、鉄杭などを組んで作られる。漁業者は罠の下流に溜まったサケを網やヤスで捕らえたり、罠の一部を開口させて箱型の檻に誘導したりして一網打尽にしてしまう。いずれにしても漁期に上ってきたほぼすべてのサケを効率よく漁獲するための方法で「一括採捕」とも呼ばれている。

一括採捕されたサケは、ふ化場へと運ばれる。メスからは卵を採り、そこにオスから採った精子をかけて人工的に授精させる。孵化したサケの子は春まで人の手で育てられ、川に放される。この一連を「人工ふ化放流」と言う。いわばサケの世代交代に人が手を貸して、より多く増やそうとする試みだ。

一括採捕と人工ふ化放流を行っている川では、サケは自然繁殖の機会をほとんど与えられていない。一般的に、自然下における生き物の世代交代には人知の及ばない作用が働いている。その作用によってサケも何百万年もの間、次世代へと命を繋いできた。だが、人は「もっと漁獲したい」という欲求を果たすためにサケの世代交代に介入した。自然下で死亡率の高い卵から仔稚魚期にかけて面倒をみて、より多くの稚魚を海へ送り出すことで、サケの資源量を増やそうと試みた。実際に漁獲量は目に見えて増加したが、代わりにサケは自然繁殖の機会を大幅に失い、半分家畜のような存在となったのだ。

コド漁に話を戻そう。先にも書いたが、コド漁の大きな特徴は、川を封鎖しない漁だということだ。もちろんコド漁で漁獲したサケは人工ふ化放流事業へと回される。だが一方で、大川のサケは自由に川を上り、すべての罠をかいくぐった先で(もしくは漁場の中で)自然産卵を行うこともできる。人間が介入する人工ふ化放流を行いながら、自然のままに任せられた世代交代も残されてきたというわけだ。

私がコド漁に注目した最大の理由は、サケが自然産卵を行う可能性を残した漁法である、という点なのである。

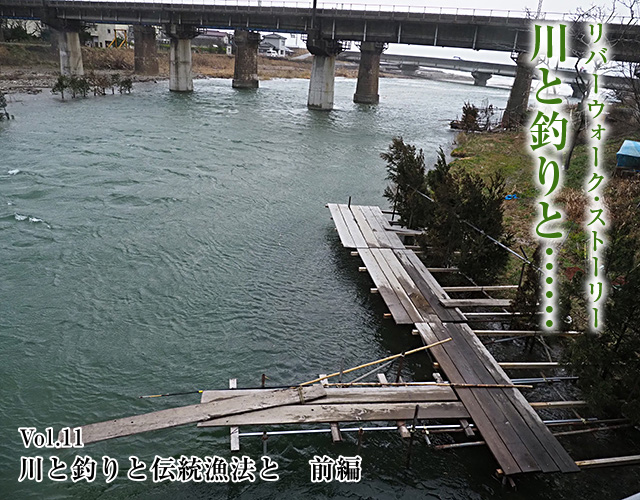

9時半過ぎ、大川の河口に到着。開けたドアがもぎ取られてしまいそうな強風が海から吹きこむ。川の上流を見ると山々が白くけぶっている。どうやら雪が降っているようだ。何カ所か、川筋に沿うように杉の木が並んで立っている。川原に突如現れる杉並木はとても奇妙な景観だ。強い風にあおられているが幹はしっかりと鉄パイプを組んだ足場に固定されている。その前方に箱状の枠がこさえられていて、枠の中に笹の束が漬けこまれている。おそらくはこれがコドなのだろう。それとは別に足場から突き出た竹竿も見える。竹竿の先から糸が水中へと伸びている。これは……なんだ?

初めてみる風景に気持ちが昂るが、さすがに体が冷えてきたので車に入る。大川漁協の組合長とこの場所で待ち合わせをしたが、現われる気配はない。漁協に連絡をしたがつながらない。この風では休漁なのだろう。

しばらく待つと、一台の車が川原に着いた。車から降りると一目散にコドの足場へと向かう。すがる思いで近寄り、声を掛けるとコド漁を行う漁協の組合員だった。サケがついていないか様子を見に来たのだという。先端にカギ鈎の付いた長さ3mほどの棒を手に、足場に立って水中の様子を探る。足場から川の流れへと突き出すように固定された竹竿を持ち上げると、竿から伸びる糸がピンと張り、左右へと激しく動き出した。波立つ水中に目を凝らすと……サケだ。

「オトリを入れているんだ。オスをオトリにしておけばメスが着くし、メスをオトリにすればオスが着く。それをカギで掛ける。だが今日はダメだ。サケは着いてない」

急いで車に戻ろうとするところを呼び止め、組合長との待ち合わせを伝えると、携帯番号を教えてくれた。電話かけると組合長は驚いたように言った。

「まさかこの天気で来てるとは思わなかったよ……」

来年は2週間早く来るといいよ

大川漁業協同組合の平方栄勝代表理事組合長と落ち合う。やはりこの天気では、川に出てくる人はほとんどいないという。もう少し詳しくつけ加えれば、サケがたくさん遡上する最盛期ならば、この天気でも漁は行われるという。だが、今シーズンのコド漁は、すでに終盤を迎えているのだという。この悪天候がおさまったタイミングで足場など漁の仕掛けを片付ける人も多いという。そういった意味では、ぎりぎり見ることができたという意味で、「恵みの悪天候」なのかもしれない。だが、いずれにせよ見込みは甘かった。確かに漁の盛期は聞いていたのだが、まだ大丈夫だと高をくくっていたのだ。

「漁のピークは2週間ぐらいで終わってしまうからね。来年はもう1~2週間、早く来るといいよ」と組合長。そう言いながらも「ちょっと俺のところを見てみようか」と対岸の漁場へと案内してくれることに。

組合長の漁場は、下流近くの流れが強く当たる場所だった。

川は一般的に蛇行の外側の流れが強く、内側の流れが弱い。流れの強い外側は深く、岸際も削られて急深となっている。対して流れの弱い内側には、運ばれた小石や砂が溜まり、いわゆる川原が形成されている。海から遡上してきたサケは比較的深い場所を通るため、蛇行の外側は通り道にはなるが、あくまでも「通り道」であるから、留まらせるのが難しいとも言える。対して蛇行の内側は浅くサケの通り道にはなりにくいが、適度に流れの緩んだ砂利底は、ホリ(産卵床)が作られる場所になりやすい。カギでサケを引っかけるには、自分の漁場にサケを一時的に留まらせる必要があり、そのための仕掛けが「コド」というわけだ。

ここまで大川のコド漁で用いられる仕掛けを「コド」と、ひとくくりにして書いてきたが、実は昔から伝わる形のコドは、今はほとんど作られていないという。昔ながらのコドとは、サケの通り道である「イヨミチ」に、竹や木の杭を打ちこんで作る箱状の構造物のことである。四方に打った杭を支柱に横にも竹や木を渡し、箱の面になる部分には「タレ」と呼ばれる簀の壁が取り付けられる。そして箱の中にはササの束などを入れて、イヨミチを通ってきた遡上中のサケが一時的に休息できる場所とする。

箱状のコドを作るのはとても手間がかかるため、現在はもっぱら「モッカリ」と呼ばれるコドを簡略化したものが作られている。簡略化とは言っても、足場を組むところから作っていくのはとても大変な作業であることが伺える。

モッカリにせよコドにせよ、興味深いのは、これが魚を直接捕らえる罠ではない、ということだ。あくまでもサケを誘い込むための装置であり、入ってきたサケはしばらくその場に留まるが、じきに出て行ってしまう。サケを獲るには、つどつど足を運んでサケがいるかどうかを確認し、カギでうまく引っかけなければならない。場所の良しあしは当然あって、今は平方組合長の地区では毎年くじ引きで決められているというが、いくら場所が良くても、モッカリの出来が悪ければサケは入ってきてくれない。自分の漁場の特徴をしっかりと把握して、そこにいかにしてサケを呼び込む仕掛けを作ることができるか。自然相手の難しさと面白さは、ともに釣りと共通するものだと感じた。

「今日はダメだね」。難しいとわかりながらも漁場を見せていただいた組合長に感謝する。悪天候と自分の事前確認が甘かったことにがっくり肩を落としていると、組合長から思ってもいなかった提案をいただいた。

「ちょうど今日は勝木川のほうで検卵作業をしているから少し覗いてみる?」

願ってもないお声がけに、二つ返事で見学させてもらうことにした。

この日、検卵していたのは11月中旬に漁獲したサケから絞った卵だった。ちょうど1カ月を経て、卵の中の子どもに眼が現われる「発眼卵」となる。発眼卵になると多少の衝撃にも耐えるほど丈夫になるため、検卵は発眼卵になったタイミングで行われる。すでに孵化直前にまで進んでいた卵もあり、検卵の途中で殻を破って孵化してしまうものもいる。私は遡上するサケと、その漁を見にきたというのに、すでに次世代が生まれてくる時期だったのだ。

写真・文:若林 輝