群馬、埼玉、長野の県境にある三国山に源流を持つ関東地方屈指の清流。広葉樹林帯を流れる源流部は素晴らしい渓相を誇り、清らかな水を集め本流に注ぐと河川敷の開けたアクセス容易な川となる。今回、訪れたのは最上流域となる上野村漁業協同組合(以下、漁協)管轄区域。それより下流の神流川漁協管轄区域で神流湖(下久保ダム)へと注ぐ。美しい青緑色の三波石の産地として知られるダム下流域を過ぎ、北北東に進むにつれて流れは緩やかになり、利根川支流の烏川と合わさってすぐに利根川に合流する。

半天然魚の発眼卵放流を体験する

その一週間後、再び、川を訪れた。

この日はちょうど、漁協で半天然イワナの発眼卵放流を行う日となっていた。前回、釣ることのできなかったハコスチに借りを返したい気持ちもあったが、貴重な放流作業を体験させていただけるとあって、釣りは後回しに。メンバーは、組合職員の仲澤知彦さんに、群馬県水産試験場の山下耕憲さん。そして上野村漁協の釣り場管理に深く関わるフィッシングジャーナリストの佐藤成史さん。

この日行われたのは、養鱒場より運ばれてきた半天然のイワナ発眼卵を、台風被害が比較的少ないと思われる上流の沢の砂利底に埋没する作業だ。ここで言う「被害が比較的少ない」とは、現状における見た目の範囲内。だが、少なくても淵には流下する水生昆虫にライズするヤマメを見ることができたし、川観察のプロフェッショナルである佐藤さんは、なんとヤマアカガエルかタゴガエルを捕食するヤマメを見つけた。ヤマメやイワナの産卵床の跡らしきものも数カ所見ることができた。

発眼卵放流は、渓流魚のメスが掘り返して作る産卵床を人工的に作り、そこに発眼卵を沈めて埋没させるという手順で行われる。その際、最も気遣わなければならないことは、すでに野生魚や天然魚の卵が埋まっている場所を掘り返さないようにすることだ。ヤマメは淵から瀬に移る「淵尻」に産卵床を作る傾向があるため、そこはできる限り避ける。今回は主に、淵と淵の間にある瀬を選んだ。

まずは固く引き締まった川底を鍬や鋤で掘り起こし、大きな石の隙間に詰まっている細かな砂利や砂を洗い出す。発眼卵には十分な酸素が必要で、砂や砂利で目が詰まっているような所に埋めてしまうと窒息してしまうという。

十分に川底の砂や砂利を洗い流したところで、下流側に両手で持ち運ぶぐらいの大きな石を並べ、瀬の流れを緩やかにする。この流れの調整こそが、ふ化率を左右する重要な工程で、流れを緩めすぎてしまうと卵に十分な酸素が行き届かないばかりか砂などが溜まってしまう。逆に流れが速すぎると、卵が流れ出てしまうリスクが高まる。

また、ふ化した仔魚~稚魚が、その後しばらく生活するための浅い「たるみ」が近くにあるとなおよい。釣りの相手となるための魚を増やすことが目的なので、魚の流下はできるだけ避けたい。となると、生まれた子供たちの「ゆりかご」となる場所も用意することで、留まる率は高まるだろう。

流れを調節したら、中央を少し深めに堀り、そこに塩ビパイプを立て、その周りにこぶし大の石を入れていく。先ほどから「卵を埋める」と表現してきたが、正確には砂利底に埋めるのではなく、こぶし大の石と石の間の隙間に送り込むことになる。実際にイワナやヤマメが産卵を行う際も同様で、メス親は体を倒して波打たせながら、石と石の間に詰まった細かな砂や砂利を洗い流して隙間を作っているのだ。

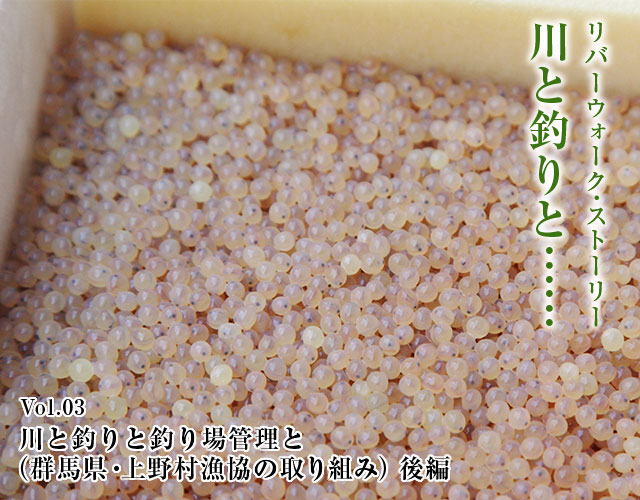

塩ビパイプの先が20cmほど川底に埋まったところで、発眼卵を適量、水と一緒に流し込んでいく。今回は神流川・本谷の天然イワナを片親に持つ半天然魚の発眼卵を約13,000粒放流した。パイプに卵を送り込んだらしばらくの間、卵が自然に沈んで石と石の隙間に入り込んでいくのを待つ。

石の隙間に卵が入り込んだのを見計らって、塩ビパイプを抜く作業に入る。二人一組で行い、一人が少しずつパイプを持ち上げて抜く動作に合わせて、もう一人がパイプの周囲にある石を揉むように中央に向けて動かすことで、パイプが抜けた隙間に石が収まるようにする。パイプを勢いよく抜いてしまうと、せっかく川底に収めた卵が水流で巻き上がってしまうので、作業はとても慎重に行う必要がある。

最後に、大きな石をひとつ、発眼卵を埋めた場所に置き、目印とする。こうすることで、この後に他のイワナがここを掘り返すことを防ぐともいう。これでひとつの作業が完結となる。

少しずつ教わりながら、すべての作業を手伝わせてもらう。水温は4~6℃。寒さを忘れる、なかなかの重労働。だが、自分の好きな魚たちの子どもを川に放つ充足感はとても大きい。作業を7~8回繰り返し、場所選びを含めてすべてを終えるのに3時間ほどかかったが、釣り人ならば、喜びを得られる時間となるのではないだろうか?(翌日は筋肉痛……)

さて、今回埋めた13,000粒の発眼卵から生まれたイワナのうち、どのぐらいの数が、僕ら釣り人の相手をしてくれるまで成長できるのだろうか? とある研究によると、ふ化率は90%以上と高かったが、その後の生残率をたどると、1月に放流した発眼卵のうち、その年の11月(体長5~6cmほど)まで生き残った割合は平均で4%ほどだったという結果も出ている(これは半天然魚ではなく養殖魚の放流例)。13,000粒の4%で計算すると、520匹の稚魚が残ることになる。だがここから釣りの対象魚となる15cm以上に育つまでがまた大変で、結局のところ我ら釣り人の相手をしてくれる魚は数匹残ればいいぐらい。

……たったそれだけ? こう考えると、仕事量も含めた費用対効果のような計算が頭をかすめるが、考え方を変えれば、それだけ川で育つ渓流魚は貴重だということだ。

その川に選ばれた魚、という財産

今回使われたのは「半天然魚」の卵。半天然魚とは、片親が天然魚であるという意味だ。全国的に、渓流釣り場への放流で最も多く行われているのは、10cmほどまで育てた稚魚を放流する「稚魚放流」で、ついで釣りの対象魚となる20cmほどにまで成長させた成魚を放流する「成魚放流」となる。成魚放流に比べ、稚魚放流は育てる期間やコストが少なくて済み、小さなうちから川の環境に慣れた魚を育てられることが利点だが、獣や鳥など野生動物(特にカワウが問題になっている)に食べられてしまったり、環境になじめずに死んでしまうリスクが高い。ヒレがピンと尖り、見た目がよい。

対して成魚放流の最大の利点は放流した直後から釣りの対象魚になることだ。また、もし繁殖期まで生き残れば親魚としての役割も果たしてくれることだろう。

一般的に稚魚放流や成魚放流されるのは、養鱒場で継代飼育された養殖魚だ。継代飼育された養殖魚は、成長が早く、人馴れしているから飼育もしやすい。育てる人間にとっての利点は多い。また、天然魚や野生魚を親にするとなると、そのぶん、釣り場となる川から自然繁殖を行う可能性もある魚を獲らなければならないことになる。手間やリスクを考えると、養殖魚に頼らざるを得ないのが現状だ。

ところが、近年の研究により養殖魚は天然魚や野生魚に比べて自然河川下で生き残りづらいことがわかってきた。そう言われればうなずけることで、ある川で生き残ってきた野生魚や天然魚は、厳しい生存競争の結果、その川の環境下で選ばれた者たちだ。ここで天然魚と野生魚の違いについて説明すると、天然魚(Native)とは、その川で古来から自然繁殖を繰り返し、その川に適応した結果として存在する魚のこと。対して他所から放流された魚の血が入っているが、その川で自然繁殖により生まれた魚は野生魚(Wild)と呼ばれている。その川ごとに数万年のスケールで培われてきた天然魚の特性は、人の手によりこの百年ほどで攪乱されてしまった。渓流魚の場合は、なによりも釣りのために。裏を返せば、今もなお各地に細々と残っている天然魚とは、数万年前からの「遺跡」と言えるほど貴重なものだ。

一方、人間の都合に合わせて改良されてきた養殖魚は、そもそも自然環境下で生き残る選別にかけられたものではない。

とはいえ現状、釣り人の漁獲圧によって減ってしまう渓流魚を補てんするには、稚魚放流や成魚放流が必要だ。漁協には、その川で漁をするための漁業権を保持する条件として「増殖」という義務が課せられている。現在の漁業法で「増殖」として認められているのは、放流、人工産卵床造成、下流から上流への汲み上げの3つであり、義務を果たす実績や効果を最も確認しやすいのは放流となる。

ならば少しでも放流効果を上げようと、内水面の水産研究は進められてきた。そのひとつが、せめて卵から孵った瞬間からは自然環境に生き残りをゆだねてその河川環境に適応した個体を残そうとする発眼卵放流であり、さらには野生魚を生み出す自然繁殖を期待して禁漁期の秋口に行う親魚放流である。そして、親魚の一方(オス)に天然魚や野生魚を選ぶ「半天然」「半野生」養殖魚の放流が近年より行われている。

理想と現実。空論と現場。上野村漁協のような多様な管理を行っている釣り場を訪れることで、釣り人が心に留めておきたい事実が浮かぶような気がするのだ。

自然の資源は有限である。

この、私たち釣り人にとって、ともすれば目をそらしがちな事実は、閉鎖水域である渓流釣りで顕著にみられる。川ごとに事情は異なれど、この事実は変わらない。それが天然魚であろうと、野生魚であろうと、人間に作りだされた養殖魚であろうと。

そんなことを考えていたら、この日もハコスチを釣りそびれてしまった。