山梨県、埼玉県、長野県の県境にある標高2475mの甲武信岳を水源に持つ、幹川流路延長173kmの関東を代表する大河川。奥秩父の山塊に刻まれた多くの支流から水を集め、ライン下りなどで有名な観光地の長瀞渓谷を下った先が、今回の舞台となる荒川上流域。さらに下ると関東平野へ入り、途中で都幾川や越辺川、高麗川、そして今回ご協力をいただいた戸門秀雄・剛さん親子の営む「ともん」の傍を流れる入間川など、多くの支流が合流して東京湾へ注ぐ。

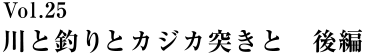

生涯で初めて釣ったヤマメの魚拓

戸門 剛さんが調理場で仕込みをしている間、お父さんの秀雄さんから様々なお話を伺った。73歳になる秀雄さんは、今もアユの投網漁や寒雑魚漁を行う川漁師であり、また『川漁 越後魚野川の伝統漁と釣り』『職漁師伝』『溪語り・山語り 山人たちの生活誌』など、職漁師の暮らしや漁具、漁法を聞きまとめた著書を持つ作家でもある。そして古くからダイワの渓流アドバイザーを務め、渓流竿「碧翠」「碧羅」の共同開発にも携わる、日本の渓流釣りを牽引してきた一人だ。

高校生から渓流釣りを始められた話は剛さんから聞いていたが、秀雄さんいわく、最初にヤマメを釣ったのは、入間川の支流である名栗川に注ぐ、有間川だったという。

「元々渓流釣りは、山が好きでイワナを知ったタイプではなく、入間川の魚獲りが大好きで、上流に上っていったタイプなのね。その有間川でも相当の大物に出会っているわけなんだけども、なんと生涯で最初に釣った19cmのヤマメの魚拓を持っているの。普通は大きい魚が釣れて初めて魚拓ってとるじゃない。でも僕は最初のヤマメに超感動しましてね。昔のわらばん紙に見よう見まねでとったんです。初めてのホームランの球を持っているようなものですよね」

貴重な魚拓を見せてもらうと、なんとその翌年に釣ったという生涯初のイワナの魚拓もあった。当時の秀雄青年の渓流釣りに対する半端ない熱量が、決して大きくはない魚たちの魚拓からひしひしと伝わってきた。夢中になって渓流魚を追いかけ、気づくと各地で魚を獲って暮らす人々との付き合いが深まっていたという。

「できたら僕も、大好きな釣りを通して生きていきたいと思ったのね。そんな時にふと、お世話になっている人たちの力を借りることができればと思ってね。山菜やキノコ、川魚を中心としたメニューを考えたんです。でも、当時は趣味を仕事にするなんてけしからん、と言われましてね。仕事は仕事、遊びは遊びという時代でしたから」

そこにはじまり半世紀。長年、大切にしてきた人のつながりで今があり、次男の剛さんとともに、山の幸、川の幸を求める食材調達の旅が続いている。

調理場から「カジカ、始めますよー」と剛さんの声がした。

カジカの話を聞きながら、カジカが焼き上がるのを待つ

調理場に入れてもらう。塩焼き用に並べられたイワナ、アマゴ、アユの隣に目を移すと、ステンレス製のザルに今朝突いたカジカがひと盛り移されていた。川底でじっとしている姿とはまた異なる食材としての美しさがあった。剛さんは軽く水洗いしてぬめりを落とすと小出刃で腹を割き、中のわたをぎゅっと押し出した。

「白子持ち。オスですね。まだ少し動いてますね」

手早く2匹を一本の串に打つ。喉元に刺して、胸あたりで抜くと、カジカはまるで生きているかのように身を反らせた。大きな胸ビレに塩を当てて火にかける。鮮度の良いカジカは熱を加えると胸ビレが勝手に広がっていくという。ギンタ(ギバチ)も同様に串を打って火にかける。

「ギンタも淡白でとても美味しい魚です。硬い骨があるので、気をつけてくださいね」

カジカが焼きあがるまでの間、秀雄さんにカジカ漁の話を聞いた。カジカは今回見せてもらったヤスで突くほか、各地にスタイルの異なる漁がある。『川漁』の舞台である新潟県の魚野川では、竹で編んだ筒状の罠である筌(うけ)を仕掛けて獲る「つづ漁」が行われている。

「漁師さんに話を聞くとね、カジカは川をまっすぐに上るんじゃなくて横へ横へと移動すると言ってましたね。カジカは縦じゃねんだよなって。漁師さんはカジカの道を見極めて筌を仕掛けますが、その周りに土嚢のように石を積んでね、カジカを導くように工夫を凝らすんだね」

水圧の強い魚野川では、間違ったところに筌を仕掛けると一晩で流されてしまうという。川を知り、流れを読み、カジカを筌に導くには、長い経験を要することだろう。『川漁』にはこの地に伝わる伝統漁、「板落とし漁」についても書かれていた。二人一組で行う夏の漁で、一人が板を川底に差し込んで石を掘り返し、もう一人が下流側で石の下から逃げ出したカジカを捕る昔ながらの漁だ。

「魚野川はカジカ酒発祥の地なんですよ」と秀雄さん。聞けば魚野川近くにある浦佐毘沙門堂で毎年3月に行われる「浦佐の裸祭り」で振る舞われたのが最初なのだという。

「3月だし、夜までやるから寒いでしょ。そこで魚野川で獲れたカジカを味噌汁にしたり、カジカからとれた出汁を振る舞っていたんですって。それがいつしか酒に入れたらうめえんじゃねえかって、漁師仲間でやってたんだって。門前の店がこれを始めたらすごい人気になって、広まったという話があります。そのうち浦佐に新幹線が停まるようになって、一気に全国区になったんですね」

冬の夜、裸で神輿をかつぐ男たちを見ながら飲むカジカ酒は、さぞかし美味しかったに違いない。

初冬の旬の味をいただき、カジカ酒に酔う

川魚が焼き上がり、料理が並べられた。新潟県の清津川で秀雄さんが釣った、背の張った見事なアユの塩焼きを中心に、イワナとヤマメ、そして今朝獲ったカジカとギンタが香ばしく焼き上げられている。塩で描かれた川の流れを、躍動感あふれる渓魚が生き生きと泳ぐ。見事な逸品。冬に美味しいオイカワとウグイはお酒と醤油で香ばしく焼き焦がした雑魚串に、この季節の主役であるキノコは天ぷらにお鍋、さらには山菜と合わせた炊き込みご飯に前菜の「含め煮」と、この季節の山の幸、川の幸が、ともんならではの味覚として並べられていく。山桜の燻煙をまとったアユの燻製に、オイカワとカジカの甘露煮、イナゴの佃煮。ともんで初めて知る味ばかり、というお客さんも多いことだろう。

天ぷらの一角にあるカジカの唐揚げに頭からかぶりつく。サクッとした歯ごたえとともに、ほくほくとした柔らかい白身が、軽く振った塩とともに舌に乗る。とても食べやすい。主張の強い見た目とは違い、女性でも子どもでも、誰もが美味しく食べられる味というのだろうか。「かつてカジカは山の子どもたちが川で相手にする最初のターゲットだったんですよ」と秀雄さんに教えてもらう。初めて自分で獲ったカジカは、どんなに美味しかったことだろう。身を反った塩焼きは見た目から楽しめる。黒光りした体と塩の粒が白く浮いた胸ビレのコントラストが印象的で、見慣れない人には珍味を思わせる風貌だ。だが、味はこちらも淡白で食べやすい。唐揚げよりも少し水分が飛んだ身やカリッとしたヒレは香ばしく、酒の肴にはちょうどいい。こちらも頭から、がぶり。

そして、お待ちかねのカジカ酒だ。皿状の急須に焼き枯らした一匹のカジカを寝かせ、熱燗を注ぎ、もみじの葉を一枚飾る。イワナの骨酒は好きでよく飲んでいるのだが、カジカ酒は初めてだった。注いだグラスを口に運んで傾ける。フワッと燻されたカジカの風味が鼻を抜けて、旨味の滲み出した温かい酒が喉に流れ込んできた。美味い。魚が小さいからそう感じるのかもしれないが、イワナ以上に深みのある繊細な味に思えた。2杯目からは小さなコップにカジカをさして、熱燗を注ぐ。しばらくすると、出汁で酒が琥珀色に染まっていった。より濃厚な味が喉を通って腑に収まる。3杯目、4杯目と楽しんだ。たった一匹の小さなカジカが、これほどまでに酒を美味しく、楽しくさせてくれるとは。コップの中のカジカを見ると、「いただきます」という感謝の気持ちが自然に湧いた。

父の箱ガラスの使い方を教えてもらう

秀雄さんの話を聞きながら、カジカ酒を楽しんでいると、ふと剛さんが、私が持参した箱ガラスの使い方を秀雄さんに聞いてくれた。今は亡き父の実家を取り壊す前に蔵の中に眠っていた20×30cmほどのガラス面を持つ箱ガラスを持ち込んでいたのだ。内部の端には布を巻いた一本の角棒が渡してあり、位置がやや不自然だと思いながらも取っ手だろうと考えていた。表面には父の名前と「昭和二十五年七月二十七日」という日付が墨で書かれている。父は昭和12年生まれだから13歳の時に贈られたものなのだろう。秀雄さんに見せると、おもむろに箱ガラスを顔に被せるようにして見せた。

「この棒はね、こう口で噛むんです。そうすると両手が空くでしょう」

布の巻かれた棒は、手を使わずに箱ガラスを顔に固定するための支えだったのだ。そう知ると、ちょうどアゴがはまる部分の板には首が当たらないように凹みが付けられていることに気づいた。

「とてもきれいな状態ですね。お父さんは大事に使われていたんだね」

そう言って手渡され、顔にはめてみようとしたが、アゴもこめかみも木枠に当たってはまらなかった。13歳の少年用に作られたサイズなのだから当然だが、この箱ガラスを顔に川を覗いた父の子ども時代の姿が目に浮かんだ。同時に自分が子どもの頃、父の実家に帰省した際によく連れていかれた川を思い出した。うる覚えの川の名前を伝えると、秀雄さんは「知ってます。ヤマメ釣りによく行きました」。こう言って、次々と記憶を辿りながらその川で体験した出来事を話してくれた。秀雄さんの話を聞くうちに、父と一緒にその川でヤマベ(オイカワ)を釣って、煮て食べた記憶が蘇った。細かい骨とわたの苦味。思い出とともに、カジカ酒をもう一杯。

「一歩一歩、階段を上がってくれてますよね」

ともんで働く前の剛さんは、都内の和食料理店で6年ほど板前修行をしていた。ともんに戻る決断をしたのは2011年、東日本大震災の年の夏だった。修行は一段落していたが、技量面ではまだまだ。でもさらに技術を学ぶよりも、今すぐ山や川のことを父親から学びたいと思ったという。

「僕らが楽しんでいる自然がこのままあるのかどうかもわからないのだと、震災で思い知らされた気がしたんです。親父が元気なうちにしっかり学びたいと思いました。きっと、あと5年も遅ければ学べないことはたくさんあったと思います」

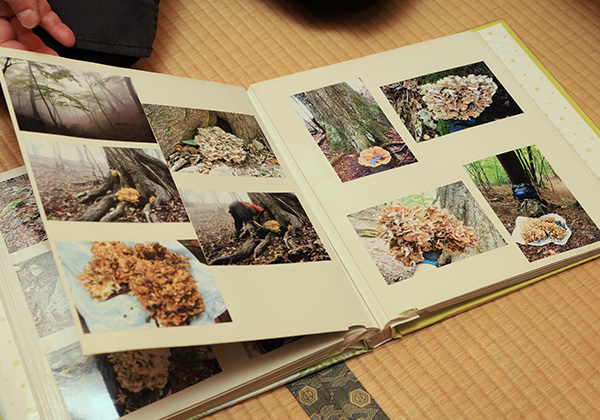

それから数年、アプローチの長い源流や厳しい奥地に入るマイタケ採りをともにしながら、山のこと、川のこと、現地の人とのつながりの大切さについて、剛さんは秀雄さんから多くを教わった。秀雄さんは今でも秋のアユの投網漁や寒雑魚漁など、現役で漁師活動を続けているが、今ともんの調理場に立つ中心は剛さんだ。父から受け継いだ技術と知識と哲学を自ら育て、新たな道を模索している。

「山には山の、川には川の哲学みたいなものがあるじゃないですか。剛さんはそれをちゃんと把握してくれてます。それは立派だと思ってます」と秀雄さん。

余してとる――。たった一日、剛さんのカジカ突きを見ただけで、秀雄さんの言う意味がわかった気になった。

「親子ですからね、直接の言葉は少ないんですけど、キノコにしても釣りにしても、一歩一歩階段を上がってくれてますよね。これがいっぺんにどーん、じゃなくてね。一歩一歩。慎重にやってくれているのが、いい歩み方だなと思っていますよね」

「あくまでも楽しみながら続けていくのが私たちのスタイルですから」と剛さんは語る。時代に合わせ、自然に合わせてしなやかに変化しながらも、父から受け継いだ哲学はそのままに、めぐる四季を楽しみながら年月を重ねていくのだろう。カジカ突きは、そんな一年を締めくくりであり、次の一年の始まりでもある。