長野県、埼玉県、山梨県の県境にある甲武信ヶ岳に源流を持ち、長野県内を縦走するように北進し、長野市で最大の支流である犀川と合流。新潟県に入ると信濃川と名を変え、新潟市で日本海へと注ぐ。千曲川と信濃川をつなぐ流れは367kmで日本最長。今回の舞台である上田市は、千曲川の沖積平野が広がる盆地で、山あいには数多くの支流が伸び広がっている。名将・真田幸村の父である真田昌幸が真田家当主だった1583年、千曲川沿いに上田城が築城された。

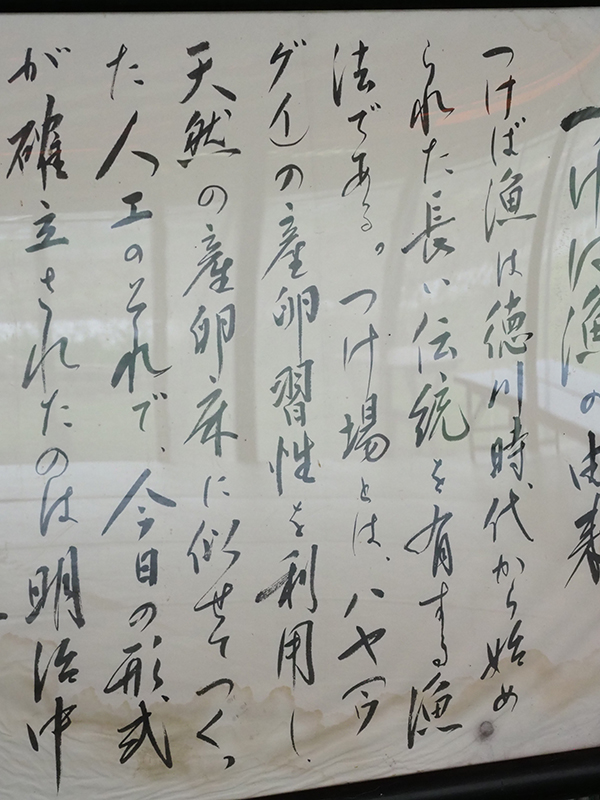

千曲川に残る伝統漁法・ウグイのつけば漁を見る

つけばとは「種付け場」、つまりウグイの産卵場のこと。産卵しやすい場所を人工的につくり、呼び集めた親魚を一網打尽にする千曲川の伝統漁法だ。つけばには、設置する川の流れの強さや水深に応じていくつかの方式がある。今回、漁を見せてくれた「鯉西」のつけばは「あげかわ」と呼ばれるもので、左右の流れよりも一段川底を上げることで、産卵に適した砂礫の浅瀬を人工的につくるものだ。

「あげかわ」の本体(ウグイを集める人工産卵場)は川の流れに沿って縦5m×横3mほどの長方形。左右には丈夫な木板が立てられ、上流側の面には流れを通す鉄格子のようなものがはめられ、シートが備えられている。シートを下ろせばほぼ完全に、つけば内部の流れを止めることができる仕組みだ。つけば内部にはこぶし大の丸い石が敷き詰められ、中央には「かま」と呼ばれる大きなくぼみが掘られている。「かま」の下流側には「あご」と呼ばれる急なせり上がりが設けられ、その下流にはなだらかな砂礫底が続く。つけばの下流面は開口していて、ウグイが下流から入り込めるようになっている。左右にも流れはあるわけだから、ようははいかに下流から上ってきたウグイをつけばの中に誘導するかに、この漁の成功がかかっていると言っても過言ではない。

「赤いのが一匹でもいるといいんだけどねー!」

つけば漁を38年続ける漁師の西沢徳雄さんが太い鉄枠のついた網を手に川を渡る。そしてつけばの下流面に網枠をはめると反物のような網が流れを受けてフワーッと膨らんだ。続けて上流面のシートを下ろし、つけば内の流れを止める。そしておもむろに川の中に軍手をはめた手を突っ込むと「いたいた!」と、小さな魚をつかみ上げた。口元から腹にかけて朱色のラインが走る。ウグイだ。

「まだまだ、こんなもんじゃないんだけどね。でもあまりいないな。ちょっと流れを弱くしすぎたかな……」と徳雄さん。4、5匹ほどのウグイをカゴに移すと、下流に膨らんだ網を手繰る。そこにも4 、5匹ほど。その中の1匹に目を奪われた。体側の婚姻色は、他のウグイとはまるで別モノだ。特に腹側に筆で引いたような赤い線と真っ白い腹のコントラストは、とても鮮やかだ。なぜここまでの真紅なのか?

「これこれ! この赤だよ。これが千曲川の赤備えのハヤ。見せることができてよかった」

全部で10匹ほど。これらすべてを、つけばの前方に沈めてある木製の箱に移す。

「これはタネといってね。先に獲れたハヤを入れておくんだけど、多ければ多いほどいい。オスの精子の匂いだったり、メスのフェロモンだったりが流れるでしょう。彼らはその匂いを嗅ぐことで、その先にいい産卵場所があることがわかるんですね。しっかりした匂いの道を作れば、あとは次から次に入ってくるからね」

まだ、たくさんの漁師が川のあちこちにつけばを構えていた時代、いち早くタネをいっぱいにして「匂いの道」をつけた者が、その年の漁を有利に運んだという。

「そうなるともう、雪だるま式に獲れる。獲れればまた、どんどんタネを新鮮なものに変えていける。とりたてのものほど匂いを出すからね。そうやっていい時には一回の漁で60㎏入ったこともありますよ」

60㎏は一体何びきになるのだろう? 想像もつかないが、ともかくものすごい量だ。きっとつけばは真っ赤に染まっていたに違いない。

今回は10匹ほどだったが、新鮮なタネを箱に納めた。漁の作業はまだまだ終わらない。ある意味、本番はここからだ。

まずは、つけばに流れる水量と方向を調節する。そのために、つけばの上流側には流れをコントロールするために木と石で組まれた木柵が設けられている。上流からの流れをまずはこの木柵で受け止め、必要な量だけ下流のタネ箱、さらにその下流のつけば本体へと流すよう調節をする。増水で流れが増せばそのぶん遮らなければならないし、逆に水が落ちて水量が乏しくなれば、左右に石を積んだりして流れを集め、増さなければならない。漁期を通して早朝と夕方に、状況を先読みしながら狙った流れを作り出していく。力づくで制御することはできない。なぜなら流れは河床の石や砂を流すため、地形が少しずつ変わっていくからだ。まさに柔をもって剛を制す。

繊細な調整とは裏腹に、作業は至って力仕事だ。ひと抱えほどもある大きな石を運び、押しの強い流れを誘導する作業の険しさはやらずとも想像がついた。流れに筋道をつけると、次はつけばの内側に入り、砂礫を洗う作業に移る。その前に、後から「バラス」と呼ばれるきれいな丸い砂礫を追加するため、あらかじめ余分な砂礫を溜まった砂とともにスコップで掻き出す。十分に掻き出したところで柄にロープをつけた鋤簾(じょれん)を構えると、もう一人が向かい合う形でロープを握り、つけば内の砂礫をガシャガシャとかき混ぜる。砂礫の間からモワーッと煙状に湧いた砂泥の煙が流される。これを繰り返すことで、砂礫の表面に溜まった泥や砂や汚れを洗い流し、川底に水通しの良い状況を作り出すことができる。その上で新しく持ってきたバラスをたっぷりと蒔けば完成だ。

「ここで手を抜くと、ハヤは卵を産まないからね。魚が川底をちょんちょんした時に砂が流れるととても嫌がるから、できるだけきれいに余分な砂や泥を取り除かないとね。あとはちゃんと石が転がるかどうかってことだよね」 石が転がる? それはどういうことだろう。

「メスはくぼんだかまの斜面で卵を産むんだけど、その前にちょんちょんと川底にお腹をつけて触るんですね。その時、丸い石がコロコロと転がる状態だとハヤが安心して卵を産めるんだね。ようは卵を産みつけた石が転がると、卵の付いた位置が裏側になって隠れることで、外敵から食べられないように守られるってことだよね」

ちなみに卵を襲う「外敵」としては地元で「アラメゴイ」と呼ばれるニゴイ、そしてスモールマウスバスだという。ただ、ニゴイは少し前から数を減らし、スモールマウスバスも令和元年の台風19号以来、ほとんど姿を消したという。

作業の途中、バラスについたウグイの卵を見せてくれた。カズノコを少し大きくしたぐらいの黄色い粒。以前はこれを集め、人工孵化放流用として地元の漁業協同組合に買ってもらったりもしていたらしい。人工孵化はともかく、長野県水産試験場の研究によれば、かつてはつけば漁自体がウグイを増やしていたという実態もあったという。

「つけば漁は今はもう1、2カ所でしかやっていないけど、昔は30カ所以上もあったからね。いわば人工的に産卵しやすい場所を作っているわけだから、獲るばかりじゃなくて孵化する量も増やしていたってことなんだよね」

台風19号は川の姿を一変させてしまったという。今、鯉西がつけばを行う場所は、もともと陸地だった場所だ。河道が固定されたとはいえ、その中を流れる川は少しずつ、時には急激にその姿を変えている。

「あれだけ川が荒れてもウグイは上ってくるわけだから、やっぱり地の天然ものは強いよね。アユみたいに一年で死ぬわけじゃなくて、何年も産卵するわけで、今獲れるのだって大きいのは台風19号を乗り越えて生きてきたわけでしょう。大したもんだよ」

つけば小屋で、旬のつけば料理をいただく

予報の通り、正午を過ぎると強く風が吹き、ドシャ降りに変わった。2022年、つけば小屋オープンの一日、ビニールの雨よけを激しく打ちつける雨を見ながら、つけば料理のフルコースをいただいた。

「昔は塩焼き、田楽、天ぷら。この三種類をつけば料理と言ったんだけど、今はこれと甘じょっぱいタレに漬けた唐揚げが加わって4種類。6月いっぱいぐらいから、今度はアユ料理に変わって、つけば小屋の営業は10月まで。昔は『花見が終わると今度はつけばだ』なんて言って、会社ぐるみでくるでしょ。大忙しだったんだけど、コロナの影響はデカいよね。台風19号の時も小屋の床上まで水がきて参ったけど、自然のもんはある程度覚悟してたから。コロナは予想していなかったからね……」

つけば小屋もつけば漁も現在は5軒に満たないほどだろう、と話す徳雄さんは現在56歳、つけば漁は38年目という。

「18歳の頃から親父に仕込まれているからね。親父は元々、上田電鉄の車掌をやっていたんだけど、どうしても漁師をやりたいと言って45歳からかな、本格的に始めたのは。親父といっても義理の親父でね。俺がきた時は52、53歳ぐらいだったけどとにかく厳しい人だった。厳しいけど立派な親父でね。千曲川の漁師といえば……と名が挙がるぐらいだったから。その親父が言ってたんだよ。『おめえみたいな大した才能のねえやつでも、普通にやり続けてればみんなやめちゃうから天下取れるよ』ってね。先の読める人だったよね。『つけば漁は素晴らしい上田の文化だから絶対に途切れさせちゃいけねえと。おめえが世代をつなげ』とも言ってましたよね」

今の時代は、つけば漁だけでなく、そもそも川に親しむ人の数自体が減ってきているのかもしれない。徳雄さんは時折、地元の子どもたちを呼んで漁を見せたり手伝わせながらの川遊び体験を催したりもするのだという。

「こんなに素晴らしい川だからね。長野県は海なし県だから。大人になって都会に出ても『私たちの地元には海なはくても千曲川があるんです』って自慢に感じてもらえる川になってほしいよね」

ふくよかなウグイを味わいながら、この魚の最も象徴的な「赤」について、徳雄さんから面白い話を聞いた。上田といえば、戦国時代を代表する名将・真田幸村の地だが、シンボルとなっている真っ赤な鎧兜、「真田の赤備え」のルーツがウグイの婚姻色にあるのではないか?という説があるのだという。

「ルーツは武田の赤備えだなんて話もあるけどね。ウグイは千曲川流域の武将たちにとっても当時から重要な蛋白源だったはずで、絶対に食べられてたと思うんです。このウグイが産卵期に大きな群れで上がってくると、川が真っ赤に染まるんだよね。それを探して投網を打つ『ノゾキ』という漁もあるわけだけど、ともかくウグイたちにしたら命がけで上がってきて産卵するわけでしょ。真っ赤に色を変えて。それを見て『本気でここぞという時はやっぱり赤だろう』と思ったとしても不思議じゃないと思うんだよね」

そう熱っぽく話す目の前の徳雄さんもまた、真っ赤なTシャツに真っ赤なバンダナという出で立ちだ。

ちなみに千曲川の源流域にあたる長野県川上村には、神々の間の戦いにより流された血潮が川をくまなく染めた様子から「血隈川(ちくまがわ)」となった、という言われもある。伝説にだって、そうなるには理由があると考えれば、川を真っ赤に染めたのは産卵期のウグイだった、なんて妄想も許されるのではないか。

最後にもうひとつだけ妄想を許してもらうとすれば、真田幸村の赤兜の前立て(中央の装飾)である、言わずと知れた「六文銭」について。これは三途の川の渡し賃として棺に六文銭を投げ込む風習から、命を賭した覚悟と考えられている。たとえ由来はそうだとしても、この円形の装飾に、転がる丸い石を重ねた者はいなかっただろうか。産卵時のウグイが好む「転がる丸い石」もまた、過去より流域の人々が親しんできた、激しく流れる千曲川の象徴だったはずなのだ。

写真・文:若林 輝