「自然が育む心の豊かさ、本物に触れる価値とは。」

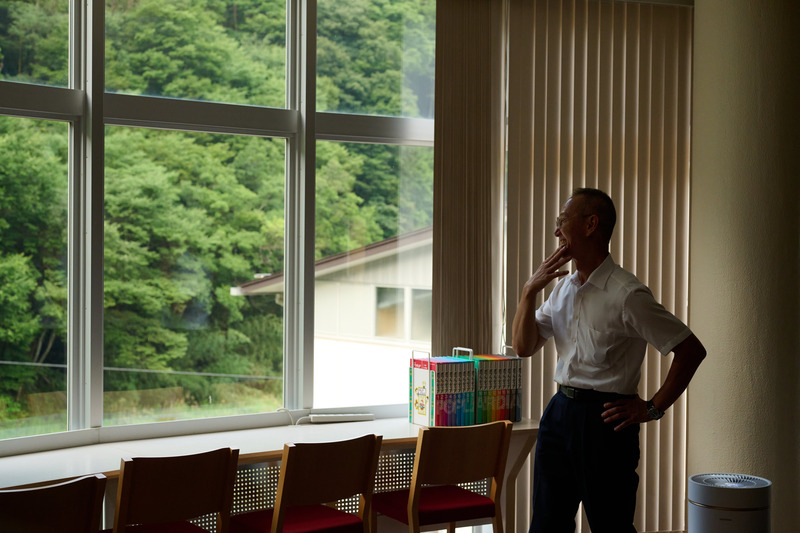

上野村小学校・梯直人校長に聞く本物に触れる価値とは

群馬県の西南端に位置する上野村。清流・神流川のほとりに建つ上野小学校では、全校児童50人が自然と触れ合いながら学んでいる。

学校では、子どもたちが自ら挑戦し主体的に学ぶことを促す教育方針「challenge! ~やればできる~」を掲げ、家庭や地域と手を取り合い、子どもの「挑戦する心」を育んでいる。

その実践の一つが、グローブライドが提供する自然体験プログラム「ジオキャンプ」への企画参加。

児童が企画から関わり、他地域からの参加者に対して自分たちができることを考えた。

結果、釣りや川の生きもの観察を通して、環境へのまなざしや仲間との協力という上野小の子どもたちなりの成果を体験した。

「子どもに失敗をもとに考えられる安心感のある環境を整えたい」

「自分で考え、自分で動き出す経験を積ませたい」

――その想いの根っこには、梯さん自身が釣りを通じて育んできた自然との向き合い方があった。

梯さんの原点

「小学校のころ、東京の板橋に住んでいたんです。あのころはまだ沼もいっぱいあったし、森も残っていた。友達と自転車で出かけて、竹を切っただけの延べ竿でザリガニを釣ったり、小魚を釣ったりしていました。あの体験が今でもベースになっています。」

幼い梯さんが暮らしていたのは、埼玉県和光市と隣り合う住宅地。今でこそ都市化が進んだエリアだが、当時はまだ子どもたちの冒険心をかき立てる自然がたくさん残っていた。竹の竿を手に沼や小川へ向かい、どんな魚が釣れるのかも分からないまま、夢中で糸を垂らす時間が何よりの遊びだった。

「父に連れられて釣り堀に行ったこともありましたけど、本格的に釣りを教わったわけじゃないんです。ただ、自然の中で父や友達と一緒に過ごしたその記憶が、心のどこかにずっと残っていたんだと思います。」

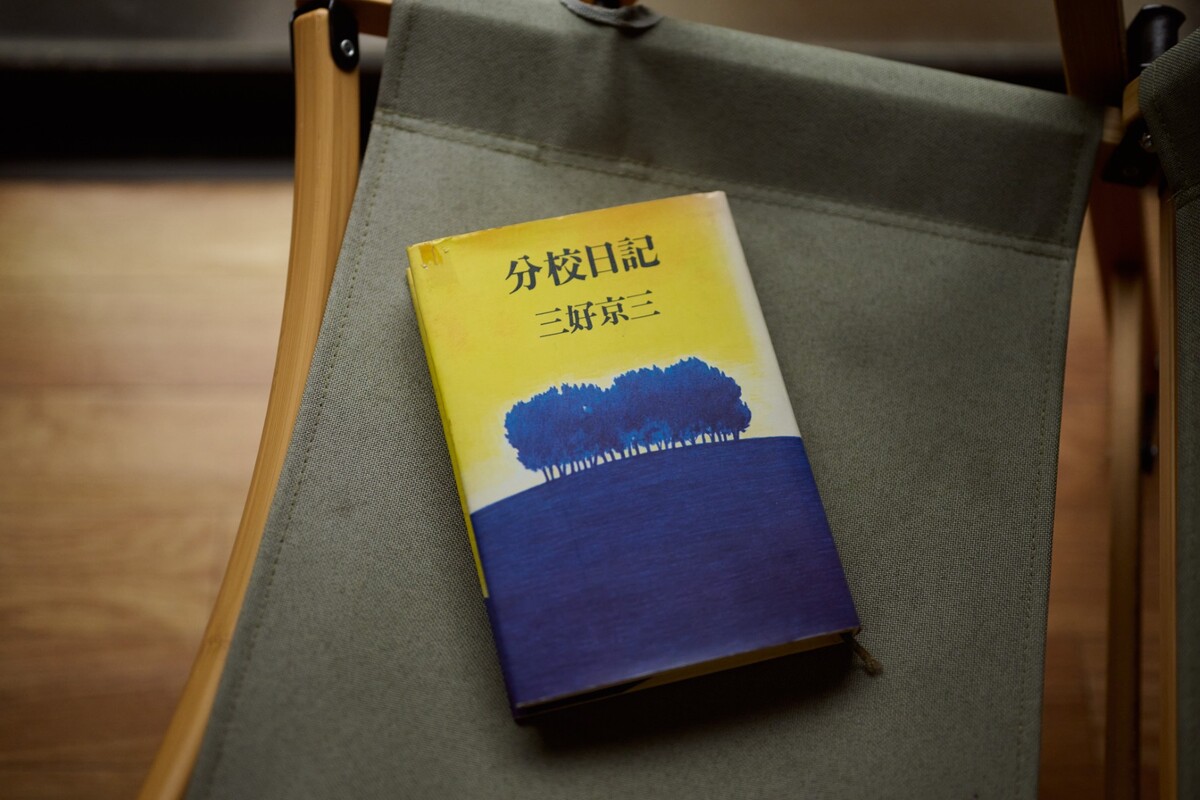

その後、高校生になった梯さんは一冊の本に出会った。

「へき地の分校の先生の本を読んだんです。子どもと地域の人が一緒になって暮らしをつくっていく姿が描かれていて、“こういう世界で教員をやりたい”って思いました。」

その本は、山あいの分校で教師として暮らす著者が、生徒や地域とともに日常を積み重ねる様子を描いた一冊で、自然との関わりが丁寧に綴られ、当時の梯さんの心を動かした。

「人と人のつながりの中で地域が動き、助け合いながらよりよいところを目指していく。とても人間的で、高校生ながら“いいな”って。大学は迷わず教員免許が取れるところを選びましたね。」

上野村への赴任・鮎釣りとの出会い

大学を経て教員となった梯さんは、夢を叶える形で群馬県内の山間の小学校に赴任し、平成5年度には上野村に赴任した。

「教員住宅に入らず、妻と一緒に村内に住んだんです。だから地域の人との関わりもうんと深くて。“若いんだから消防団にも入んなきゃだよ”って言われて、“はい!”って。お祭りや地域のスポーツ大会も、うんとよくしてもらいました。」

そして、地域とのつながりを仕事でもプライベートでも感じながら過ごしていたある日のこと。

「“魚釣りやらないかい?”って誘ってもらったんです。そこで一気に釣りへの思いが復活しましたね。」

誘われたのは鮎釣り。上野村漁協が管理する神流川は鮎釣りの名所として知られ、毎年多くの釣り人が訪れる。上野小学校の裏手でも釣れるほど、地域の人にとっても昔から馴染み深いレジャーだったという。

梯さんがやったのは鮎の「友釣り」。オトリ鮎を泳がせ、その縄張りに入ってきた野鮎が体当たりする習性を利用して掛けるという、世界でも稀有な釣り方だ。

「昔ながらの伝統漁法に魅力を感じて、これは面白いなと。初めて挑戦したとき、“鮎がいるところで待たなきゃ釣れないよ”って教わって。ヤマメやイワナは自分から仕掛けてアワセるけど、鮎は来るのをじっと待つんです。で、待っていればかかったんですよね。」

「オトリを追ってきて、パーンと掛かる。水中で鮎がキラッと反転して光るのが見えるんです。思わず“うわぁ!”って声が出るくらい。逆に外れるときも“あ、今バレた(外れた)な”、“針を触ったな”っていうのが分かる。それがまた面白いんですよね。」

釣れたときの高揚感も、釣れない時の静けさも、梯さんにとってどちらも大切な時間。

自然に溶け込む「あるだけ」の時間

「僕の場合、とにかく空いている川、人がいないところに行くからあまり釣れないんですけど(笑)、川に浸っているとか、竿を持って“来るかな?来るかな?”って川の流れを眺めながら待っているとか、それが楽しい。風が吹いて、川がキラキラして、鳥の声がして、“最高だな”って。ふーっと自然の中に溶け込む感じがします。」

「自然と同調していることが心地よさへと変わっていく。ただ河原で景色を眺めている時よりも、釣りという目的を介することで、より自然に近く、溶け込みやすくなる」と梯さん。

「普段の生活は“あれをやらなきゃ”“これをどうしよう”と色々考えるけど、釣りをしている時はそういうのが一切ない。ただ自分がそこにあるだけ。その中に自分が身を置く感覚こそが心を満たすんです。その感覚は仕事をしている中では味わえないですよね。」

「もう何年も前だけど、釣りをしていたら夕立がバーっと降ってきて。竿を畳んで雨宿りしていたら、葉っぱがひらひら落ちて、くるっと回ってスーッと川に落ちて流れていったんです。その様子を見ているだけでも感動してしまう。すべてがスローモーションのように感じたんです。“ああ、自然ってすごいな”って思いました。」

「たぶん、この校長室にいて仕事をしていたら気づかないかもしれない。一人でそこにいて、のんびりして、気持ちにうんと余裕ができて、だからこそ感じられるのかもしれない。そういう時間はやっぱりうんと大事だな、心地いいなあって思います。」

釣果とは関係のないところで気づいた小さな変化や一瞬の輝き。

自然の中で立ち止まるからこそ出会える瞬間が、心を静かに満たしていく。梯さんにとって鮎釣りは、そんな心の豊かさを与えてくれる存在だ。

遊びが教えてくれる“本物”の感覚

「子どものころは泥だらけになって遊んだり、木に登ったり、いろんなものを集めてポケットに入れたり、穴を掘って埋めたりしました。いま思えば、大人になった時よりもずっと自然に近かったんだと思います。」

上野小学校の自然体験でも大切にしているのは“夢中になれる時間”。

ジオキャンプでは、子どもたちが川に入り、網をガサガサと茂みに入れて生きものを探した。水がはね、網に魚が入った瞬間、あちこちで歓声が上がる。

「もうそれだけでも大喜びですよね。“生の体験で感動できる”というのが自然の醍醐味。それが子どもの時に味わえれば、大人になっても感覚は残ると思っています。ゲームでも類似的な感覚は味わえるけど、本物を知っている子どもは“もっとすごいんだ”って分かる。本物に触れる、体験するっていうのは子どもを育むのだろうなって。」

だからこそ梯さんは「本物に触れること」に価値を置く。

そして子どもたちの「挑戦する心」を何より大切にしている。大人が介入しなくても、自分たちでやり遂げる力を子どもは必ず持っているという。

「自分で考える、自分で決める、自分で動き出す。この大事さを感じて欲しいんです。たとえ失敗しても子どもは失敗の中から学ぶんです。だから僕は安心して失敗できる環境をつくって、子どもに任せたい。そうすれば“自分が動いたから楽しみが生まれた”っていう実感が持てる。ジオキャンプでも子どもたちはそれを感じたんじゃないかと思います。」

「そして何より、小さいうちに“自分はダメじゃない”って思える体験をいっぱい積み重ねてほしい。困ったことがあっても“挑戦すればなんとかなる”って思えるように。その力があれば、この先もきっと幸せに生きていけます。大人は“こういうやり方もあるよ”“困ったら呼んでね”って少し選択肢を足してあげればいい。自分で決めて動いて、失敗したって人に言われてやった失敗じゃない。納得できるし、子どもたち自身の力になるんです。」

「たとえば自然の中で遊んで、虫や魚が好きになれば、その子が生きていく中での選択肢が広がる。“あれは嫌、これは嫌”とかじゃなくて、“これもいい、あれもいい”って思える子は、人とも繋がっていきやすいと思います。」

豊かな自然と地域の支えのある上野村だからこそ、その体験はさらに深まる。

「ここでは、地域の人も企業もうんと協力してくれる。山でも川でもできることはいっぱいあります。その中で子どもたちを豊かに育ててあげたいなって思います。」

釣りも教育も、その根っこにあるのは「本物に触れること」。

鮎釣りの川で感じた手応えと、教室や川遊びで子どもたちが見せる輝きは、同じ一本の糸でつながっているのかもしれない。

自然の中で竿を握り、水の流れや風の匂いを感じながら過ごす時間は、心を豊かにし、生きる力を育む、かけがえのない体験でもある。

■プロフィール|梯直人(かけはし なおひと)

群馬県上野村立上野小学校校長。1965年高知生まれ。東京都板橋区で育ち、大学卒業後は群馬県内の小学校教員としてキャリアをスタート。

平成5年〜8年まで上野小学校に教員として着任し、令和3年度より再び校長として上野小学校へ。

子どもたちの「自分から挑戦する心」を育てることを大切にし、山間部のへき地校で地域や家庭と協力しながら教育活動を展開している。

Text by Fuumi Mori

Photograph by Sean Hatanaka , Nobuhiko Tanabe