釣りがつなぐ地域の可能性。「岩井海岸SHIPの挑戦」

2024年2月中旬、千葉県南房総市の岩井海岸で1泊2日の釣り体験イベント「南房総岩井釣ーリズム」が開催された。参加者は釣り初心者から経験者まで幅広く、地元の漁師の指導を受けながら、地引網やサビキ釣りを通して海の恵みを存分に体感する2日間。獲った魚をみずからさばいて食べるという体験は、都会ではなかなか味わえない貴重な時間だ。

このイベントのメイン拠点となったのは岩井海岸すぐそばの「SHIP」という施設。ここは廃校となった臨海学園を再生し、だれもが入れる「公園のような複合施設」を目指して2024年の夏にプレオープンしたばかりの場所。今回のイベントのメンバーでもあり、SHIPのクリエイティブディレクターを務める牧野圭太さんに、釣りから始まる地域の新たな可能性について話を伺った。

岩井海岸との出会い

「4年前、近くを通りかかった時に、たまたまこの校舎が目に入ったんです。看板を見たら “渋谷区立富山臨海学園” とある。気になって調べてみると、すでに廃校になっていて。岩井海岸というのもすごくいい環境にあるのに、これが放置されているのはもったいないと思い、渋谷区に“使わないんですか?”と、問い合わせてみたんです。」

東京の渋谷と千葉の岩井海岸。少し離れたこの2つの場所だが、この施設は長年「渋谷区の子どもたちが海の自然に触れるための臨海学園」として使われていたという。都会に住む子どもたちが自然と触れ合う機会を得るために、このような臨海施設や山間部の自然学校を運営する自治体は数多くあった。

しかし、時代の変化とともに学校行事や合宿の需要が減り、施設の維持管理が難しくなったことを背景にこのような施設の多くは廃止されていった。岩井海岸の臨海学園も例外ではなく、2018年を最後にその役目を終え、約5年間眠ったままだった。

“子どもの海”として親しまれている岩井海岸。波が穏やかで、遠浅の地形が広がっているため、安心して海遊びができる環境が整っている。絶好のロケーションでありながら、だれにも利用されていない施設に、牧野さんは「人が集まれる場所」としての可能性を考え始めた。

都市でのキャリアと「下る」選択

「元々千葉育ちで、いつか千葉の仕事がしたいとは思っていました。千葉はポテンシャルが高いのにブランディングやコミュニケーションがあまり上手じゃない印象があり、自分のキャリアが活かせる気がして。そんな時にたまたまこの場所を見つけたので、これはもう自分がやるしかないんだろうと思って、手を挙げました。」

SHIPのプロジェクトが始まる以前から、牧野さんは広告業界の第一線で活躍していた。2009年に博報堂に入社し、コピーライターとして6年間働き、のちに独立。現在も東京・渋谷にオフィスを構え、企業ブランディングや広告制作を中心に活動している。

広告業界での成功を収めながらも、しだいに働き方に疑問を抱くようになった牧野さん。辿り着いたのは、地理的にも気持ち的にも“東京”から「下ってみる」という考え方だった。

「東京では、企業も個人も成長することが前提で、上を目指して登っていくことが求められますよね。でも、それって“山”の構造にしかならない。山って頂上はひとつじゃないですか。同じ場所を目指して同じところに登っていくって、すごく多様性がないんです。」

「それに比べて、東京という山を“下る”と、山のふもとは360度どこへでもいける。下れば自分なりの道がきっと見つかります。広いからそれだけ多様、固有的で自由なんです。自分は下っていくことで、新しい価値観とか豊かさ、幸福とか何か、を自分で体現していくような仕事をするべきなんじゃないかという考え方が芽生えて、自然と地域に関わるようになっていきました。」

そして、臨海学園の再生プロジェクトを通じて、この生き方が具体的なかたちとなった。渋谷と岩井海岸を行き来する二拠点生活。いまでは岩井海岸にいる時間のほうが長くなってきたと話す。

「臨海学園を見つけたのは偶然でしたが、この地域に関わるようになり、どんどん岩井海岸という場所が好きになりました。ここを訪れる人は多くないけれど、ここには東京にない価値がある。そんな場所に自分の時間やエネルギーを使うことが、社会にとっても自分にとっても意義があるのではないかと感じています。」

都会での成功を追い求めるだけでなく、岩井海岸という違った環境のなかで、自分にとっての豊かさを再定義する。SHIPのプロジェクトはそんな彼の人生観から作られていった。

地域と釣りの可能性

SHIPのプロジェクトにおいて、「釣り」は大きな鍵になっている。この日も「南房総岩井釣ーリズム」と釣りを主軸にしたイベント。初心者でも参加しやすいように、教室の一角には貸し出し用の釣り具やウェアが並べられ、地元の漁師による釣り方のレクチャーが行われた。

「岩井海岸は漁業が盛んな地域で、地元の漁師さんたちも釣りを生活の一部としている。だからこそ、釣りを切り口にすれば、この地域の魅力をもっと深く伝えられると思ったんです。釣りって、ただのレジャーじゃなくて、“土地に根付くきっかけ”になり得るんですよね。移住まではいかなくても、釣りのために何度も訪れるようになる。それだけで地域との関係性はぐっと深まります。」

釣りが当たり前に根付いているこの地域だからこそ、それをあらためて「コンテンツ化」することで、より多くの人に「この場所の価値」を伝えられるのではないかと考えた牧野さん。自身も地元の漁師に誘われた船釣りから、釣りのもつ可能性を感じたという。

「自分で釣った魚をさばいて食べるところまでやる。人間にとってすごく当たり前の行為のはずが、いまはだれもやっていない。でも、これって人間にとってものすごい大事な行為ですよね。そういう体験が提供できる場所になったらと思うし、それが人を呼べるコンテンツになると思っているんです。」

食材をスーパーで買ったり、外食をしたりと、食べるという行為を深く考えることが少なくなっている現代。時間をかけて育てる畑の野菜や牧畜、狩猟に比べると、釣りは一番身近な「食」の体験といえそうだ。

「あとは釣りをしていると、無心になれるんですよね。自分が小さいころにハマっていたバス釣りもそうでしたが、魚を見ている時間よりも、水を見つめている時間のほうが長い。船釣りにいくと5時間くらい海を見て過ごすことになるんです。これって、ほとんど瞑想ですよね。最初は長いなと思うけど、釣りをするうちに時間の感覚が変わっていく。スマホも触らないし、自然と向き合う接点が釣りにはあるんです。いまの社会に間違いなく必要だし、まだまだ足りていない部分だと思っています。」

釣りがもたらす価値は「レジャー」だけではなく、「地域とのつながり」「食育」「自然との接点」など多くの可能性をもっている。岩井海岸の魅力を伝えるためにも、釣りは重要なポイントだという。

かつて臨海学園だったSHIPを「子どもが自然を体験する場所」のひとつとして活用した今回のイベント。だが、牧野さんは、同時に大人も自然に触れられる「みんなが集まれる場所」にしていきたいと話す。

「いま、大人こそ自然体験をできてないんじゃないかって思いもあって。20代、30代の人たちが自然に触れていなかったら、その子どもたちはもっと触れないだろうなっていう気もしています。SHIPのイメージとしてはそういう人たちにこそ来てもらいたい。最終的には世代を問わず、だれもが入れる公園のような複合施設を目指しています。」

地域とのつながりと自己の承認

「正直ここに来る前は、地域に溶け込むのは大変そうなイメージをもっていたんですけど、思っていたよりも開放的でした。このカフェにもおじいちゃん、おばあちゃんがすごく来てくれているし、今回のイベントも地元の人が一緒に盛り上げようとしてくれていたり。」

みんなが集える場所として、カフェスタンド作りからスタートしたSHIPは、地元の人たちの交流の場としても機能している。偶然そこで出会った人たちがコーヒーを飲みながら世間話をし、校庭で子どもたちが駆け回る。都会のカフェでは見られない、年齢や背景を超えたコミュニケーションが生まれている。

「地域社会とのつながりがあると、“ここでちゃんと生きている感覚” がするんです。自然体験もそうだけど、人との関係もみんなに体験してほしいですね。東京って1分で100人ぐらいすれ違うけど、挨拶することなんて100%ないですよね。でも、ここではすれ違うたびに自然と挨拶をするんです。」

「それってたぶん人が少なくて貴重だからこそ。挨拶の瞬間に、自分がだれかにとってひとりの人間として見られるんです。単なる挨拶なんだけど、自分の存在を意識するきっかけだったり、認めてもらっているという自己肯定につながる気がしています。」

最終的には、地域の魅力を活かしながら、より多くの人が「次の選択肢」をもてるような場所を作ることを目指している。都市の暮らしでは得られない、自然や人のつながりが、その後押しになっていくのかもしれない。

「東京だけではない道をひとつ切り開くっていうのが、自分の役目だと思っていて。もちろん東京に住むのもいい。でも、都会だけが選択肢じゃない。二拠点だったり、週末に来たり、もっと多様な生き方があっていいはず。地域には、まだまだ知られていない可能性がたくさんある。その可能性をもっと広げていきたいですね。」

【牧野圭太】

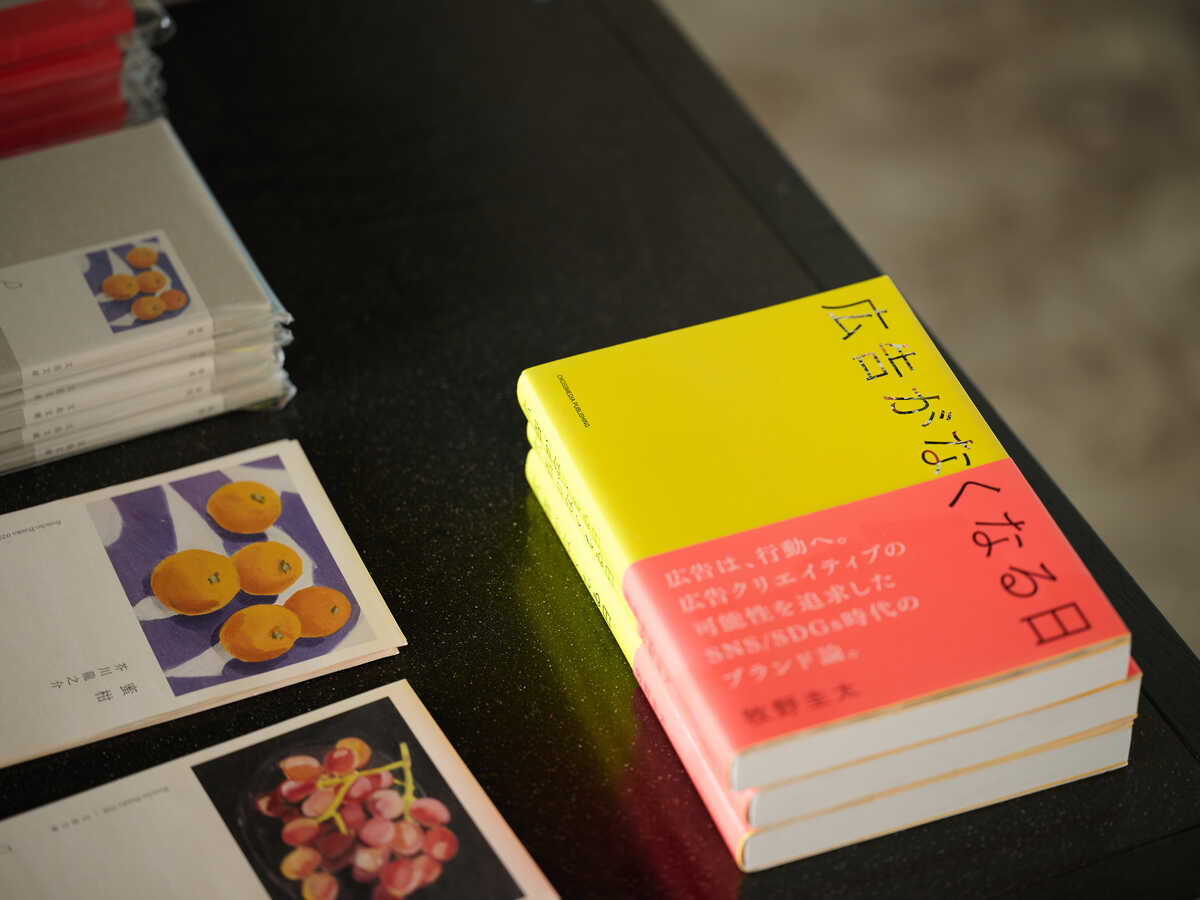

2009年博報堂に入社し、コピーライターとして勤務。2015年に独立後、文鳥社を設立。2020年よりDEの共同代表として活動。2020年3月 「広告がなくなる日」を上梓。2023年6月より南房企画の代表としてSHIPの立ち上げを行う。

----

Text by Fuumi Mori

Photograph by Sean Hatanaka

----

【取材協力】

イベント名:南房総岩井釣ーリズム

主催:南房総市観光協会岩井地区/NPO法人 i.PLANNER