ダイワアングラー

船フィールドテスター

FUNE FIELD TESTER

船

SPECIAL INTERVIEW

スペシャルインタビュー

未来を拓く船上の答え合わせ

「トライ&エラー」を重ね、

⽗との⼆⼈三脚で成⻑を続ける新鋭テスターのカワハギ釣り進化論。

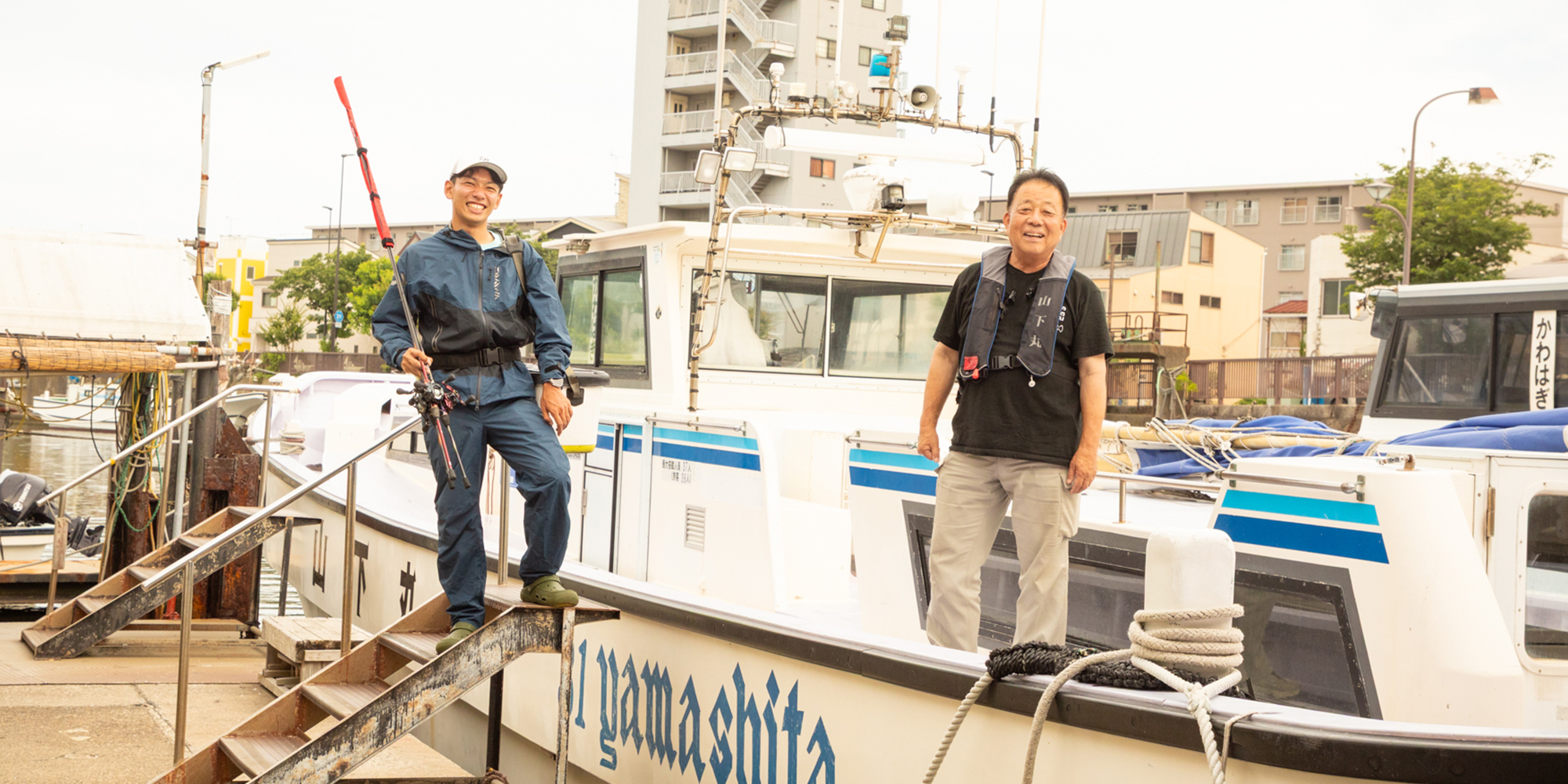

荒井 良乃介

⽗との絆と悔しさの原点

ライバルでありパートナーでもある⽗と共に歩んできた

楽しくも悔しいカワハギ釣りの道。

「⾯⽩かったから⼀緒に来い」。⼩学4年⽣の頃、⽗がそう⾔って誘ってくれたのが僕のカワハギ釣りの原点です。⽗は飲⾷店を営んでいて、親戚に釣りや漁師をやっていた⼈が多く、昔から釣りが⼤好きでした。なかでもカワハギ釣りにどっぷりとハマり、息⼦の僕をその魅⼒的な釣りに誘ったわけです。初めてカワハギ釣りに⾏った時、僕は20匹くらい釣ったのですが、父は僕の世話をしながら、僕よりも多く釣っていました。かなりいい⽇に当たったので⼦供ながらに成功体験を得ることができつつも、それと同時に、⽗との釣果の差がむちゃくちゃ悔しかったのを覚えています。

それ以来、今⽇までずっとカワハギ釣りを続けてこられたのは、⽗の存在がとても⼤きいです。かつては毎週のように連れて⾏ってくれて、朝、⽬が覚めたら、⽗の⾞に乗って港にいたなんてこともよくありました。最近になって⽗にその話をすると、「実は俺も、仕事の息抜きに釣りに⾏きたかったんだよ」と⾔っていましたが、「また釣りに⾏きたいな」という僕の⾔葉に応えてくれていたんだと思います。僕が中学⽣になる頃には⼀緒にカワハギの⼤会に出場するようになり、釣れなかった時は「何が悪かったと思う?」と、⼆⼈で答え合わせをしたり、反省会をしたりしました。本格的にカワハギ釣りを始めた時期が⼀緒なので、ずっと共に切磋琢磨してきましたから、親⼦ながら僕にとって⽗はライバルであり、パートナーでもある存在ですね。いまでは⽗は、僕がカワハギ釣りで実績を積み上げていくの⾒るにつけ、⼝では「腹が⽴つ」なんて⾔いますが、内⼼は喜んでくれているように思います。カワハギ釣りは、僕と⽗をつなぐ絆のひとつなのかもしれないですね。

-

先代から受け継いだ天ぷらと鮮⿂の店「登良屋」を切り盛りするお⽗さまとお⺟さま。店の名物メニュー「天ぷらの盛り合わせ」は幼い頃からの⼤好物だ。

-

店内にはカツオ漁をしていた曾祖⽗が使⽤していた⽑鉤やルアーが。「良乃介」という名前は、実はその曾祖⽗から受け継いだもの。美しい所作で⿂を釣り上げる⼈だったという。

敗北と分析が育てた探究⼼

⼤会で負けた悔しさから、釣れる理由を徹底的に分析。

8年の⽉⽇を経て、⾃分流の解を導く。

⾼校1年⽣の時にカワハギ釣りのプロアマ⼤会に出場したのですが、そこで僕は初めて出⿐をくじかれることになります。当時、周りに煽てられて調⼦に乗っていた僕はまったく釣れず、隣の釣り⼈に圧倒的な釣果を⾒せつけられ、⾃分の⼒不⾜を痛感しました。その後、1年間ずっと、僕は「なぜ釣れなかったのか」を考えつづけました。根本的に釣りが上⼿くなりたいと思い、⽗と⼀緒に動画を撮影し、⾃分の釣り⽅を徹底的に分析。同時に、釣れた理由をを多⾓的に検証する重要性も学び、以来、常に「再現性を説明できるか」を意識するようになりました。

いっぽうで、釣れている⼈の「⾔葉にできない感覚」を⾃分なりに⾔語化したいとも思い、他者分析にも積極的に⽬を向けるようにしました。たとえば、和竿でバンバン釣る⼈の感覚を⾃分のものにできないか。⾃分より釣っている⼈のことを直視するのは悔しさもありますが、得るものも多いものです。

⼤会では、⾃分の⽬が届く範囲のすべてに神経を張り巡らせ、同船者の釣ったタイミングや釣り⽅から、棚や仕掛けまでをインプットするように⼼がけています。その結果、いまでは同船者が釣った数は、毎回、ほぼ誤差なく把握できるようになりました。それくらい本気で集中しているので、⼤会後は考えすぎて知恵熱が出ることもあるんですよ(笑)。

そんなふうに10代後半から20代前半にかけて、昔からずっとお世話になっている久⾥浜の船宿「⼭下丸」さんをはじめ、さまざまな船に乗って実釣を重ね、そこで収集したデータをもとに答え合わせを繰り返す⽇々を過ごしました。そうして8年ほどの⽉⽇を経て、ようやく⾃分なりの釣れるメソッドを確⽴することができたのです。

-

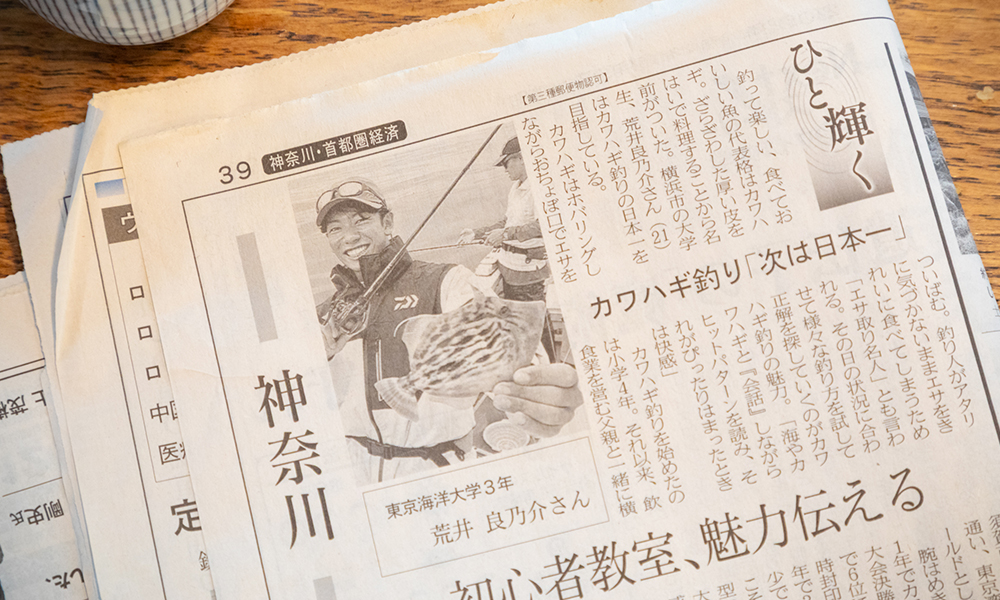

カワハギ釣りの⼤会で実績を上げるうちに、新聞のコラムに「カワハギ⽇本⼀を⽬指す⼤学⽣」として掲載され、この頃から“カワハギを本気でやる若者”というキャラクターが定着しはじめた。

-

釣⾏で得たデータはスマートフォンにメモ。記録をつけるのは「頭の整理」。すぐには意味をもたなくても、他のデータと結び付いて、ひとつの理論として成⽴することもあるという。

カワハギ釣り普及への挑戦

「なぜ釣れたか」を⾔語化する伝える側の責任と、

“1年間で10⼈をカワハギ釣りにハマらせる”という⽬標をもって未来へ。

「⼤学では好きな勉強をするぞ」という思いで、海のことを広く学べる東京海洋⼤学に進学しました。授業内容は海洋環境保全、海洋資源、海洋ビジネスなど、ほとんどが海に関連するテーマです。僕は釣りに関連した研究に興味があったので、卒業論⽂では釣り⼈の環境配慮⾏動について研究しました。さまざまな視点から海のことを学び、釣りの視野を広げることができ、有意義な学⽣⽣活を過ごせたなと、改めて思います。通学しながら19歳の時に「DAIWA船最前線ブログ」でブロガーとしての活動をはじめ、その流れで⼤学卒業後にテスター⼀本で勝負することも考えましたが、そんなに⽢くないこともわかっていました。もっといろんなチャレンジをして釣りの腕を磨きたかったこともあり、⼤学院に通いながらテスターとしてカワハギ釣りの魅⼒を発信する道を選択しました。

卒業後は家業を継ぐという選択肢もありましたが、社会⼈を経験したほうが視野が広がると考え、⾦融機関に就職しました。社会⼈になって、ことあるごとに⽿にするのは「いまの20代は失敗を恐れる⼈が多い」という⾔葉。でも、その20代である僕には、そういう意識はありません。ビジネスの世界では、よく「トライ&エラー」や「PDCA」などの⽤語が出てきますが、釣りでも同じことが⾔えると思います。10代後半から20代前半にかけて、僕は釣りを通して「トライ&エラー」や「PDCA」を繰り返してきました。新しいことや難しいことにトライするのであれば、エラーは当たり前。むしろ、その修正ができれば、エラーも成⻑につながる意味のあるエラーになるということを、⾝をもって知っています。これは就職して気づいたことのひとつですね。

ここ数年は釣り教室を開催し、対⾯で釣り⼈と向き合う機会を増やしてきました。相⼿にものごとを教えるためには、事象を⾔語化する能⼒と、再現性のある理論が必要だと思っています。中学時代から常に意識して思考の整理とデータ分析を習慣化してきたからでしょうか、それが⾃然と⾝についたようで、カワハギ釣りを教える際にも⼤いに役⽴っています。⽬標は、年間で10⼈をカワハギ釣りにハマらせること。ゆくゆくは、釣り⼈⼝そのものも増やしていきたいと思っているので、こうした活動は、これからもずっと続けていきたいですね。

-

暇さえあれば横浜スタジアムにベイスターズの試合を観戦しに⾏くという⽣粋の浜っ⼦。推しの選⼿は佐野選⼿、バウアー選⼿、⽯⽥選⼿。

-

釣りに⾏ったあとは、横浜中華街で仲間たちと⾷事をしながら釣り談議に花を咲かせることも。海も⼭も街もすぐそばにあるこの街が荒井の釣り⼈⽣に彩りを与えた。