ダイワアングラー

バスプロスタッフ

BASS PRO STAFF

バス

SPECIAL INTERVIEW

スペシャルインタビュー

『BASS OR DIE』で綴る挑戦記

独自の理論、揺るがぬ信念、魚への好奇心。

日本のバス界を切り開いたパイオニアの激動ストーリー。

並木 敏成

昆虫採集から始まった釣りの原点

夢中のまなざしは、森に棲む昆虫たちから、水中を泳ぐ魚たちへ。

少年が“釣り人”になるまでの道のりと熱源。

小学3年生の時、霞ヶ浦でミミズを付けた竿のウキがスッと消し込んだ――あの小さな消失が全ての始まりでした。もともと自然が大好きで、釣りを始める前は昆虫採集に夢中になる日々。小学生の頃に自然が豊かな埼玉県の秩父に住んでいたことがあって、夏の思い出といえばクワガタ採りで、ハチミツを塗った木やスイカの皮を置いてクワガタを誘う仕掛けをつくって遊んでいましたね。やがて僕の興味は、山のなかに棲む昆虫たちから、川のなかを生き生きと泳ぐ魚たちへとシフトしていきます。秩父市内を流れる荒川の上流が遊び場になっていて、橋の上からでもオイカワやハヤが泳ぐのが見えていたんです。どうやったら捕まえられるか。だけど、魚は虫のように網では獲れない。明らかに昆虫採集よりも難しいのですが、道具を工夫して誘って掛ける面白さというのが、昆虫とはまた違う次元の刺激だったんです。霞ヶ浦で初めて釣ったのは本命のフナではなくダボハゼでしたが、ウキが消える衝撃と、「何かが上がってくる」という喜び、「あ、魚ってこうやって反応するんだ!」という学びが合わさって、僕のなかの釣り心を目覚めさせたのです。

昔から理科や地理が大好きで、地形や流れを想像する癖がついていたため、水の流れやワンドの形を見て「あそこに魚がいるだろうな」と直感的にイメージできる部分があったのも、釣りの没頭できる要素のひとつだった気もします。あとは『釣りキチ三平』ですね。あの漫画に登場する自然のドラマや勝負の描写が、僕の実体験欲に火をつけました。文句なしで影響大です。

それからというもの、僕の釣り熱は上昇し続けていきます。今でも思い出すのが、中学生になった夏、自転車で江ノ島や横須賀まで片道60kmを日帰りで行ったり、3泊4日かけて120km離れた静岡の伊東市まで行ったり、「釣り旅」に出かけたことです。釣竿を背負って、ナビもない時代に自転車で向かうわけですから、今思えばあの頃の体力と好奇心はすごいですよね(笑)。家族にお金を頼るのが嫌だったので、新聞配達で稼いだお金で釣り具を揃えて挑みました。釣りへの意地も、行動力も、すべてこの頃に鍛えられたように思います。

-

生き物を捕まえるという意味では、昆虫採集は並木の釣りの原点ともいえる。「カブトムシやクワガタが獲れる木はどういうところに生えるんだろう?」と子供ながらに理詰めで考えるのが楽しかった。

-

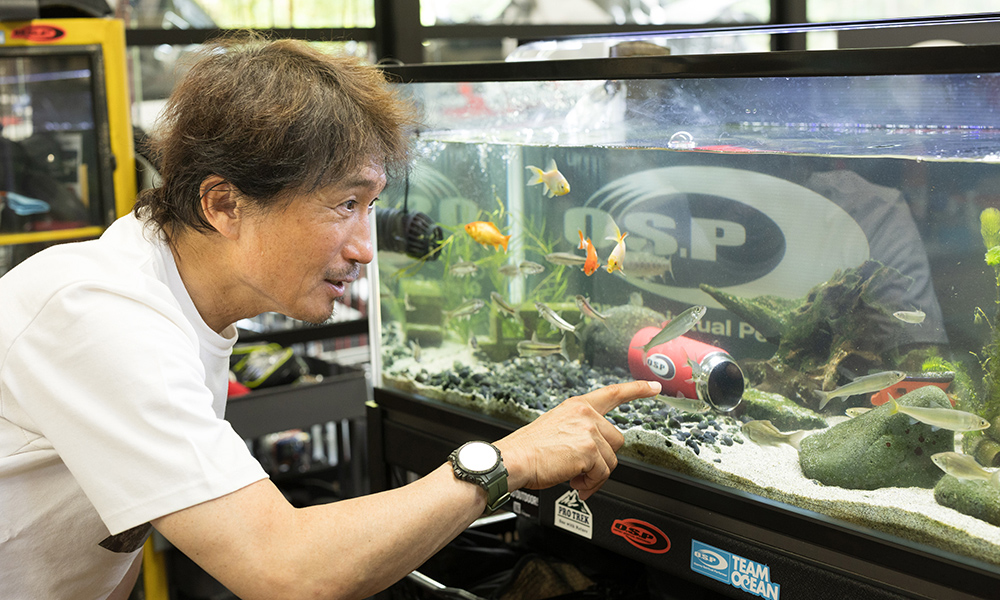

昔から、釣った魚を水槽で飼育することで「どんな行動をするのか」「どんなエサを食べるのか」を観察するのが並木流。今も並木のプチ水族館には、金魚や稚鮎など、さまざまな魚たちが泳ぎ回っている。

釣れる理論×直感=信念

1000匹のバスから得た圧倒的な量のデータと知識。

「釣れた理由を5個考える」という思考習慣が、プロとして戦う土台に。

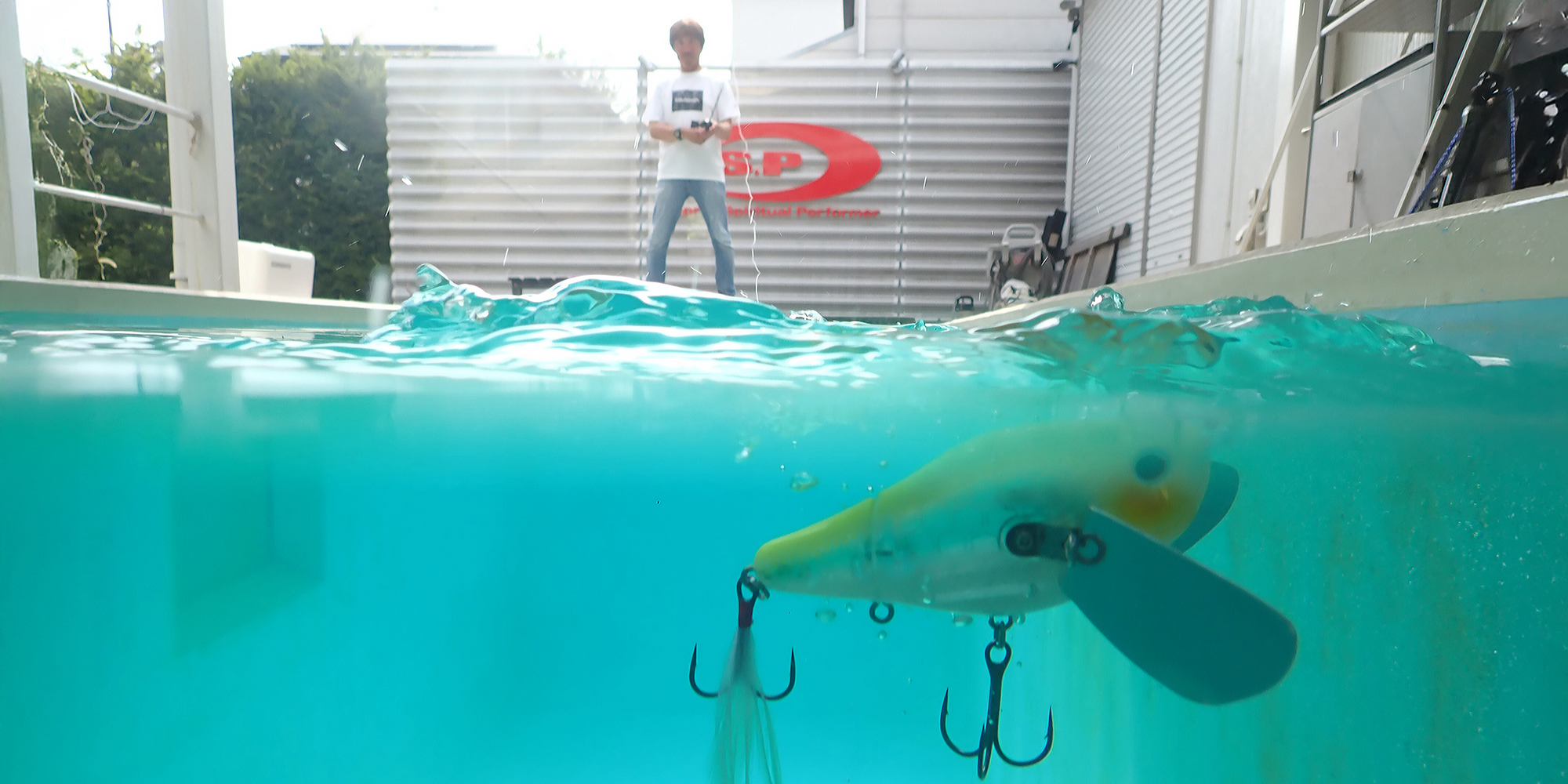

はじめてルアーでバスを釣ったのは高校2年生の時。津久井湖の名手橋の下で釣った一匹です。釣れたのはもちろんうれしかったのですが、それ以上に「なぜ釣れたのか」ということに興味が湧くようになり、それ以来、バスの生態や釣れるパターンを知りたい気持ちが強くなりました。その探求心を全力でぶつけたのが大学での研究です。水産系学科のある大学に進学した僕は、卒業論文のテーマを「ブラックバスの生態」にしたのです。そもそも、「卒業論文=商業的に価値があるもの」が定説で、魚を取り上げるにしても「マグロやブリの効率的な養殖方法」などが基本路線だったので、ブラックバスを題材にした論文は少なかった。教授からは「そのテーマでは卒論にならないぞ」と言われそうだったため、「バスの習性や成長をデータ化する」という方向性を掲げて提出しましたが、本当の狙いは大好きなバス釣りの参考にするためでした(笑)

当時はまだバスフィッシングに関するデータが少なかったので、「バスのシーズナルパターンを解明する」を真の目的として研究を始めることに。1シーズン通して同じ湖を回って、同じ条件で釣り続けることで、釣れるパターンをひたすら研究しました。釣った魚にマーキングし、個体の成長や動きなどを徹底的に調査。年間で1000匹ほどのバスを釣ったと思います。蓄積したデータを統計的に見てみると、移動ルートや傾向が明らかになり、春は北風を避けられるワンドに集まる傾向にあるとか、ゴミや漂流物に魚が寄ってくる時の理由はこうだとか、いろいろなパターンがわかってきたんです。研究という名目ですが、「釣れる理由を考える」というこの行為自体が僕にとって純粋に楽しかったんです。

僕は結果から理由を考えるのが物凄く大事だと思っていて。例えば、1匹のバスが釣れた時に、釣れた理由を1つしか言えない人と、5つ言える人では、5つ言える人のほうが圧倒的に実力があると思うし、他のフィールドへ行った時も、短時間で多くのヒントを得て、釣果に結び付けることができる。要するに、魚が釣れた時に「たまたまこうだよ」と曖昧に考えるのではなく、しっかりと複数の理由を考えて正しい因果関係を見つける。それこそが本当の釣りの実力だと思うのです。僕のこれまでのバスプロとしての成績は、大学時代の研究で得た知見や、釣れた理由を深く考える習慣が土台にあると思います。

-

初めてルアーでバスを釣った思い出の津久井湖。「あそこでこれくらいのサイズを釣ったなぁ」と、今でも現地に行くと当時のワンシーンが鮮明によみがえってくる。

-

津久井湖の近くの釣り具店「やぐち釣具店」の店長と、思い出話に花が咲く。並木は八王子から自転車で通っていたが、多くの少年たちはバス停で降りてこの店に立ち寄り、ルアーを手にフィールドへ向かうのが常だった。並木も先代店主に長年お世話になっていた。

BASS or DIEが描く未来

バスプロ当初の低収入期や、渡米後の困難も乗り越え、

新たな未来を見据えて「BASS or DIE」の道を突き進み続ける。

大学卒業後、釣りへの情熱からDAIWAに入社し、約2年間、商品企画に携わりました。しかし、どうしてもバスプロへの夢が諦めきれず、DAIWAの仕事も人も大好きでしたが、夢を最優先して会社を辞める決断に。20代中頃でプロへの道を選択した僕は、フルタイムでバスの大会に参加するという生活を始めます。しかし現実は厳しく、経費と賞金がほぼ相殺され、数年間は釣りでの収入がゼロ……将来への資金を蓄えるためにタクシー運転手などのアルバイトも行っていました。普通なら心が折れてしまうような状況でも突き進むことができたのは、僕が純粋な「釣りバカ」だったからに他なりません(笑)。不安なときこそ、自分が積み上げきた「理論」と「直感」を信じる。この信念があったからこそ、日本で結果を出した後、アメリカでの挑戦を決意できたのです。しかし、アメリカでの道のりは決して平坦ではありませんでした。立ちはだかったのは、言語、大会の規模、ルール、外国人に対する偏見……情報も限られた環境下での大会は、まさに困難の連続。それでも僕はフィールドを徹底的に観察し、経験を重ねることで、その環境に適応できる独自の戦術を磨き上げていきました。

広大なフィールドを舞台に繰り広げられるアメリカでの戦いで特に忘れられないのが、オンタリオ湖でのデビュー戦です。初日、GPSのない時代に「幻の島・ダックアイランド」をコンパスだけで目指すという賭けに出て、荒波でボートが破損。遭難寸前になり、帰着できずリタイヤという踏んだり蹴ったりのデビュー戦でした。ボートが破損した時は膝下まで船内が水に浸かり、エンジンが停止し、「もうダメだ」と諦めかけた瞬間、奇跡的にエンジンが再始動したのですが、自力での帰着はできませんでした。あの時の極限の恐怖と、挑戦を阻まれた悔しさが、その後の僕の「胆力」として、アメリカでのファイトを前進させてくれたと思います。命さえあれば、ほかのことはすべてかすり傷くらいに思えますからね(笑)。

僕が自らを表現するために使い続けている「BASS or DIE」という言葉があります。「“〇〇or DIE”=死ぬほどそれが好き」という意味だと知った時、「これしかない!」と思い、人生の誓いとして定めました。僕にとってバス釣りは、まさに人生そのもの。今後も、テスターとしてこの楽しすぎる釣りをより多くの人々に広めていきたいですし、個人としては、往生際が悪いと言われようとも、これからも様々な国、フィールドで本気で釣りをしていきたいですね。アメリカの舞台でもう一度チャレンジするのもありうるし、とにかく自分は釣りというジャンルで誰も達成していないようなことへ挑戦し続けたいと思っています。いつか僕自身が誰かにとっての「釣りキチ三平」のような憧れの存在になれたら。そんな密かな思いを胸に抱きながら、今日も僕はロッドを振り続けます。

-

家庭菜園で野菜を育てる農耕的な一面は、マシンガンキャストを操る狩猟的なイメージとのギャップが大きい。「中学生の頃に家の畑で育てたナスを家族が喜んで食べてくれたのがうれしかった」というのが、野菜づくりの原点だ。

-

愛犬のトイプードルのマサシ君との一枚。自分がアングラーとして戦えているのは、友人や家族の支えと癒しが大きいと並木は語る。