ダイワアングラー

トラウトフィールドテスター

TROUT FIELD TESTER

ネイティブトラウト

SPECIAL INTERVIEW

スペシャルインタビュー

美しき渓流魚への偏愛ファインダー

「好き」を突き詰めたネイティブトラウト研究家の源流と展望。

小林 将大

夢中の原点となる1ぺージ

図鑑のなかを美しく泳ぐイワナに心ときめかせた幼少期。

好きなことを追い続けられたからいまがある。

都会の喧騒を離れ、家族でBBQにやってきた東京の秋川。キラキラと輝く川面に顔を近づけ、水中を泳ぐ小さな生き物の動きに目を凝らす。網を持って夢中でハヤやオイカワを追いかけた3歳の頃の思い出が、僕が「魚」という生き物に出会った最初の記憶です。新しい遊び相手を見つけたかのように魚に夢中になっていた僕を見て、その後、母親が生き物図鑑を買ってくれました。この一冊がのちに、僕の好奇心の扉を開ける大きなきっかけとなります。

まだ見ぬ生き物に想いを馳せながらめくった図鑑の1ページ目に描かれていたのは「イワナ」。あまりの美しさに目を奪われ、時が経つのも忘れて鱗や鰭や模様を眺め続けていました。その図鑑にはいろんな魚が載っているにもかかわらず、ほかのページには目もくれず、渓流魚のページばかり繰り返し眺め続けていたのですから、いま考えると異常ですよね(笑)。

僕は小学校の卒業文集に「将来、釣りのプロになりたい」と書きました。それをいま叶えることができているのは、大好きな魚に没頭させてくれた両親の存在が大きいと思っています。父と母が「好きなことをとことん突き詰めよう」という考え方だったこともあり、僕は通信簿の5段階評価でもバランスの良い成績には興味がなく、1や2があってもいいので好きなことでは絶対に「5」を取りたいと思う子どもでした。図鑑の1ページから始まった「好き」の気持ちはどんどん強くなり、「偏愛」というより深い気持ちへと進化していきました。

-

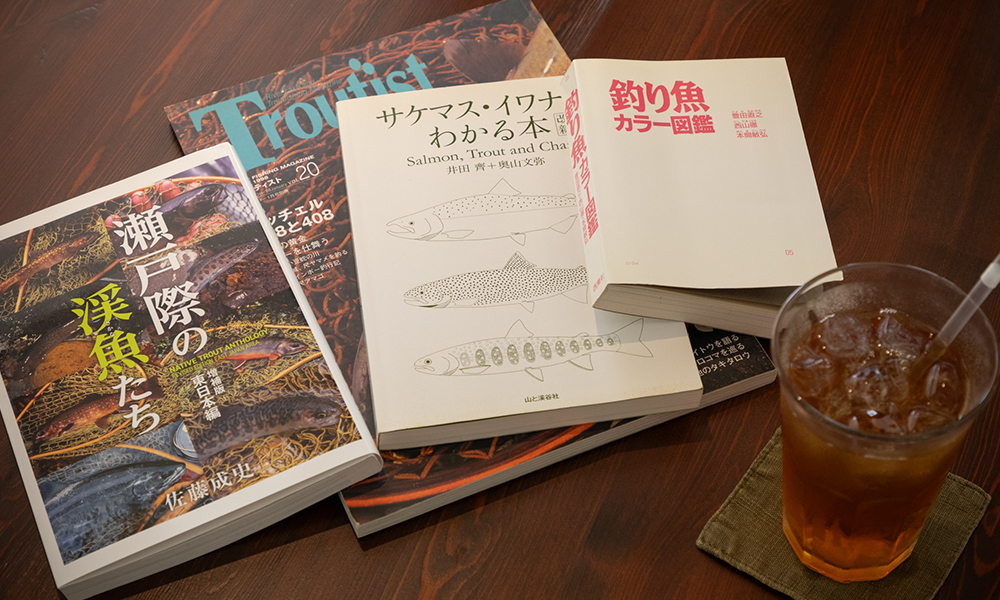

図鑑や渓流雑誌は、気づけば好きなページだけが色が濃くなっている。カフェで好きな本を読む時間は小林にとって至福のひとときだ。

-

「自然界には図鑑や教科書に載っていないことがたくさんあるから面白い」と語る小林。渓流魚は田んぼの水路などにも棲息するので、興味の対象は多岐にわたる。

大学時代に培った研究者魂

渓流魚の生態を本気で学ぶために東北へ。

「勉強する」を超えて「好きを研究する」から面白い。

大学は岩手県の北里大学 海洋生命科学部に進学しました。図鑑を見て衝撃を受けたあのときからずっと、「渓流魚の生態をもっと知りたい!」という想いが膨らみ続け、高校一年時にはこの進路に進むと決めていました。キャンパスがある大船渡は自然豊かな三陸海岸に位置する街で、山から海までの距離が短く、渓流魚の生態が学べる最高の環境。そして何より、思う存分に釣りができる美しい渓流があることも大きな魅力でした。

渓流魚の釣り方はおもに、エサ、テンカラ、フライ、ルアーの 4種類があります。そのなかでもルアー釣りにハマったのは、研究を進めるうちに「渓流魚はルアーを餌だと思って食いついていないのでは?」と疑問に思ったから。理由は渓流魚の胃の内容物です。魚が出てくることはこの調査ではほぼなく、ほとんどが「虫」なのに、ルアーですごく釣れる。ロジックが合わないんです。仮説として、「本能的に逃げるものを追ってしまう、もしくは、なわばり要素の威嚇で噛み付くのでは…」と考えるようになった僕は、渓流魚の生態の研究にますます没頭。いつしか「勉強する」ことが「好きを研究する」ことに置き換わっていきました。

お世話になった大学の研究室の教授の口癖で、いまも僕の指針になっている言葉があります。「フィールドを見て来いよ」この言葉から僕は、たくさん学びを得ることができました。机の上だけで物事を考えていると、思考が狭くなりがちです。そんなとき、フィールドへ出向いて五感をフル活用して魚や周辺環境を観察すると、授業や文献を通して思った「感想」が、現場のリアリティを足し算した「考察」に変わるんです。フィールドには教科書や図鑑に載っていないことがまだまだたくさんあって、「こんなこともあるんだ!」という自然界の事実に出会うのが純粋に楽しくて。暇さえあれば渓流でルアーを投げていました。三陸の渓流で魚たちと「本気で」向き合った日々は、いまの僕の大きな財産になっています。当時、研究室のメンバーからは「小林、またいねぇのかよ……」と言われていましたけどね(笑)。

-

大学時代は渓流魚の生態に関する書籍から海洋生物にまるわる研究文献まで読み漁った。この読書量が小林の引き出しの多さにつながる。

-

水温、天気、魚の動き、周りの状況など、釣りに行けばつねに情報を記録。そうやって頭のなかに自分だけのデータベースをつくり上げていく。

渓流魚の魅力を伝える青写真

釣り人・研究者・写真家の観点から

渓流魚の魅力を未来へ向けて発信していく。

カメラは僕の趣味のひとつです。3歳のとき、図鑑のイワナを見て感動したあの写真のように、渓流魚を美しく撮りたい。つねにそんな思いで渓流に出かけるので、渓流魚を美しく撮ることは僕の生きがいと言ってもいいかもしれません。僕は魚を撮影するとき、「魚の置き方と準備」に8割の時間を割きます。それは、なるべく魚のありのままの美しさを伝えたいと思うから。魚にも利き手のような個体差があるので、嫌がらない好みの向き・姿勢にして落ち着かせることを大切にしています。さらには、口から水が入りエラ呼吸ができていて苦しそうにしていないか、目の輝きや目線が自然か、水に程よく浸かっているか。それらをすべて加味して、リラックスした自然な状態で撮れると「いい顔」をしてくれるんです。魚も人間と同じで「表情」がありますからね。

僕は昔から、渓流魚へのロマンを追い求めるライター&フォトグラファーの佐藤成史さんが撮る写真が大好きなんです。佐藤さんの写真は魚が最高に「いい顔」をしていて、写真一枚一枚に魚への愛を感じるんです。僕も同じように魚への想いを大切にしながら、これからもファインダーを覗き続けていきたいなと思います。

僕はこれまで、「好き=偏愛」の力で自分の道を突き進んできました。だからこそ、好きの力には未来を変える力があると本気で思っています。大学時代に影響をうけた教授の言葉がもうひとつあります。「不可能は証明できない」。この言葉は、どんなに難しいことでも、探求し続ける限り可能性はゼロじゃないという意味です。この言葉を胸に秘め、まだ知らない渓流魚の生態を解き明かしていきたいし、渓流魚そのものの魅力をもっともっと広げていきたいと思っています。そしていつか、僕が釣った魚、僕が撮った写真を見て、「このきれいな魚を見てみたい!」と思ってくれる少年少女たちが出てきてくれたら、こんなに幸せなことはないですね。

-

寺社仏閣めぐりは小林の趣味のひとつ。開発などで行き詰ったときに好きな神社を訪れると、心が落ち着き、思考が整理されるという。

-

魚に会うために釣りをしていると話す小林の写真からは「この美しい魚を見てほしい!」という想いがひしひしと伝わる。