魚を真横から描くと、頭やヒレなど各パーツの正しい位置や大きさがわかり、最終的に描きたくなる躍動感(動き)あるイラストにチャレンジする時にも、たいへん役に立ちます。魚を描くことに慣れていない人は、まずは真横から見た魚のイラストで練習しましょう。

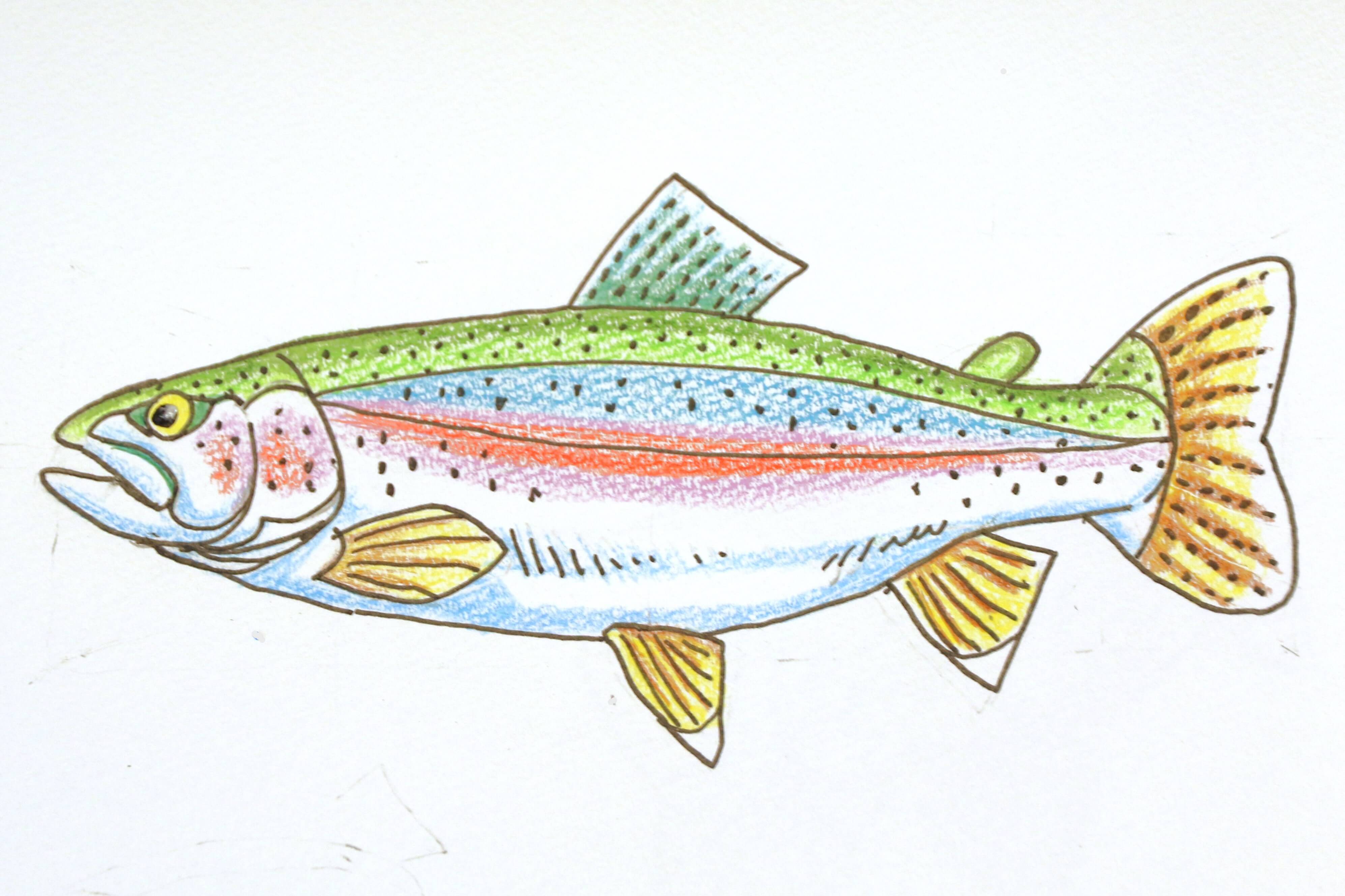

今回は、D.Y.F.Cのトラウトルアースクールでおなじみの「レインボートラウト(ニジマス)」を例にして、真横から見た魚の描き方を紹介します。

学ぶ

やってみよう!

基本となる真横からの魚の描き方

必要なもの

- 資料。見本となる魚が掲載されている図鑑や本。また携帯やパソコンで検索したフリー素材の魚の写真やイラストなど

- スケッチブックなど絵を描く紙

- 下書き用の鉛筆。書き慣れている普段使いの濃さで良い。

- 定規

- 線画用の耐水性のラインマーカーまたはサインペン。太さは0.5~1ミリ程度

魚を上手に描くコツ

- 上手に描けない人は、頭やヒレなど各パーツの大きさや位置があいまいでバランスがとれていません。図鑑などの資料に定規をあてて各パーツが全体のどのくらいの大きさになるのかを考えて描くようにしましょう。

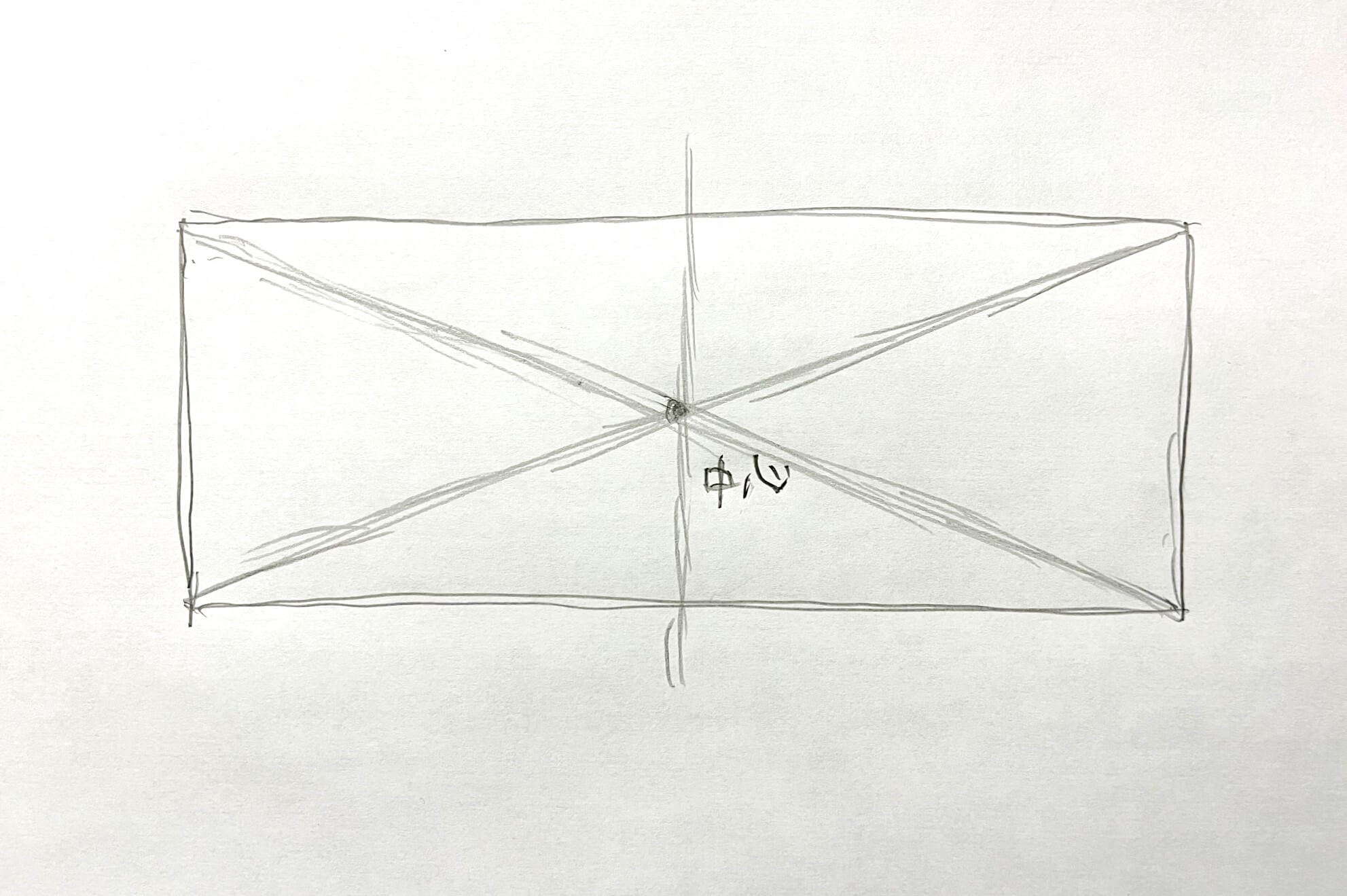

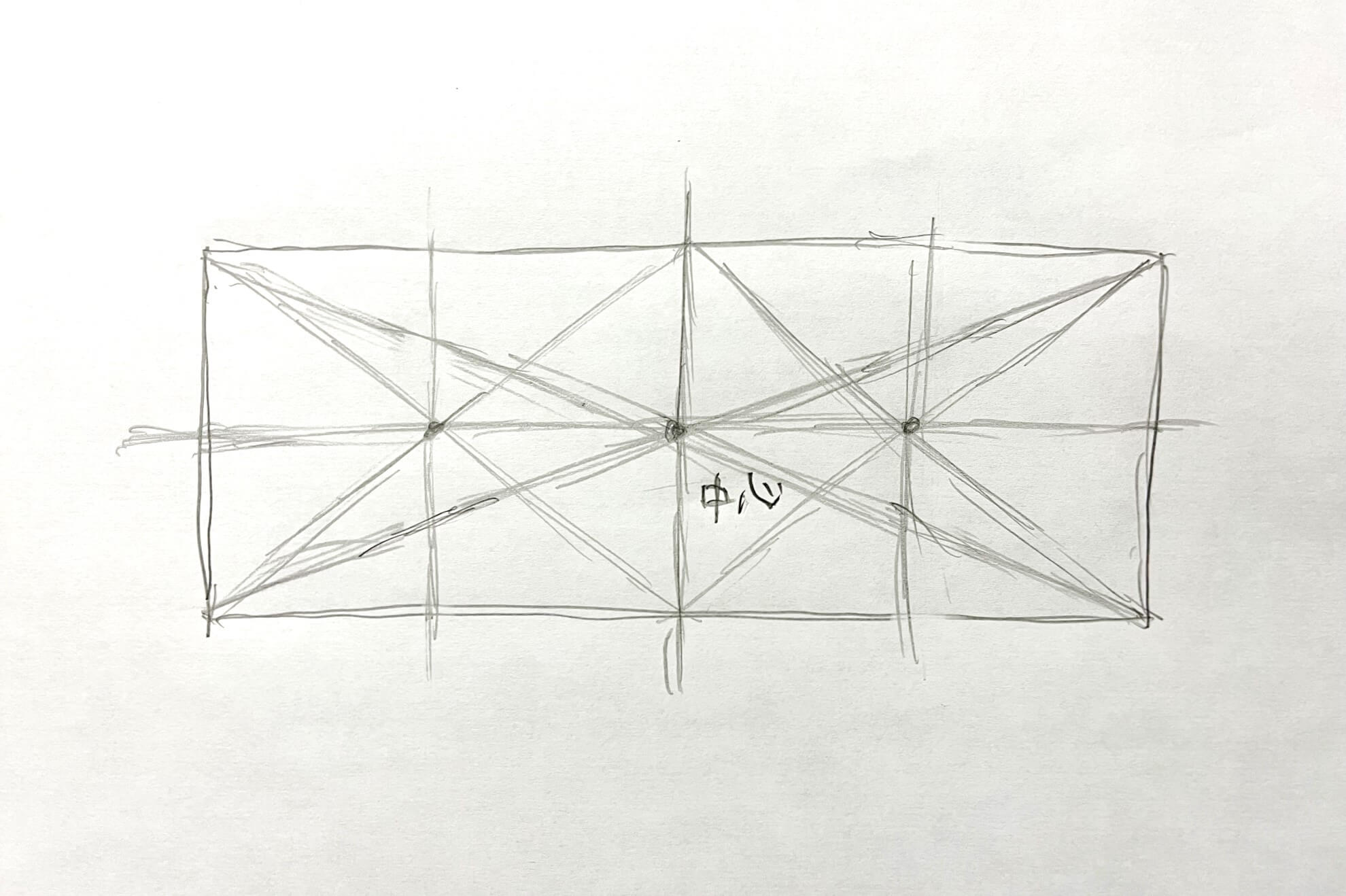

- 各パーツのバランスをとりやすくするために、最初に描こうと思う魚の大きさに合わせた四角をとって中心を決め、さらに4等分くらいにしておきましょう。

- 鉛筆での下描きは、一発で(1本の線で)描こうとせず、なぞり描きで魚の体や各パーツの大きさ、形などを微調整しながら描いて行きましょう。

下描きスタート

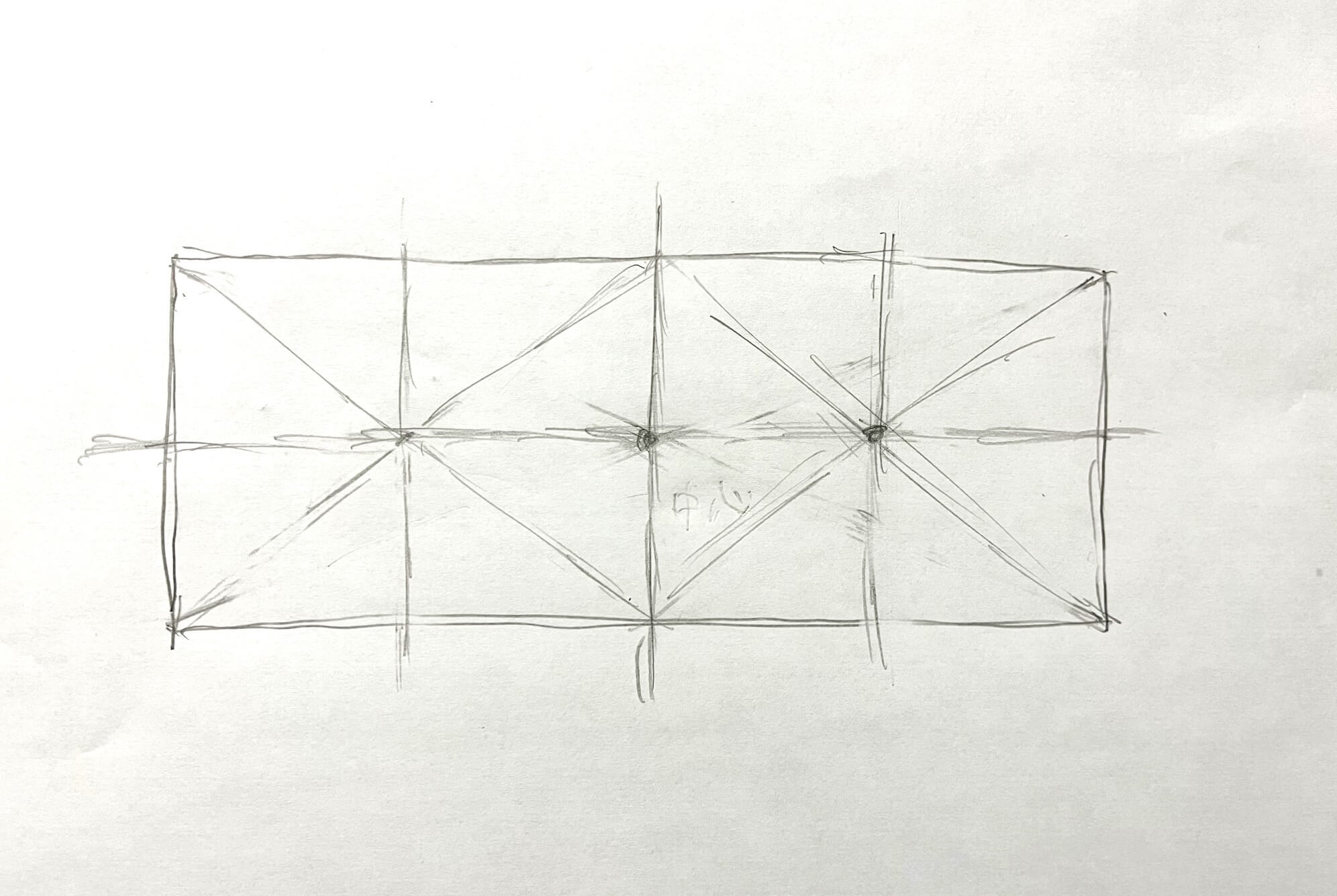

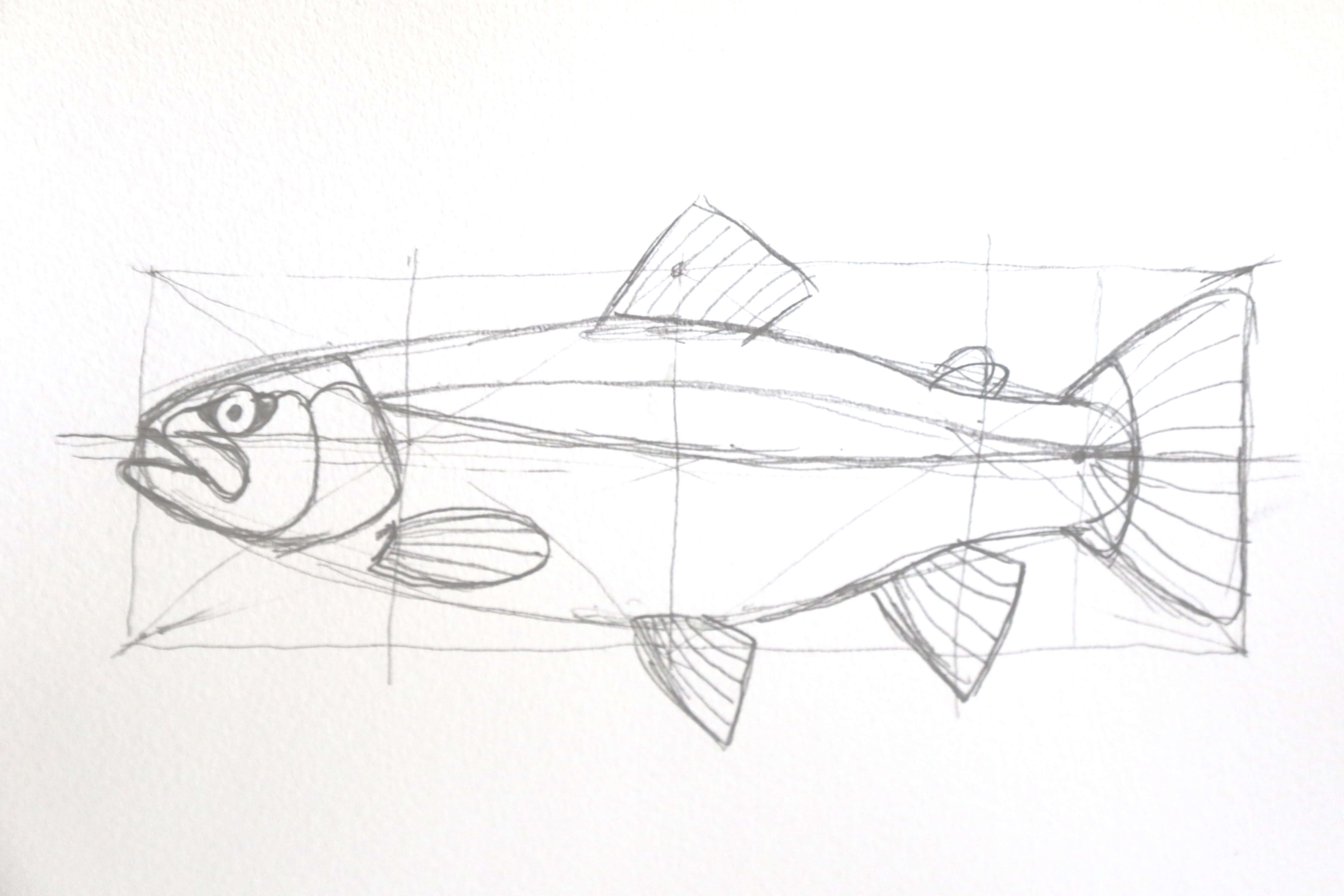

①四角を描き、中心を決めて4等分する

①四角を描き、中心を決めて4等分する

- 1-1)描こうと思う魚の大きさに合わせた横長の四角形を鉛筆で描き、対角線を入れて中心を決めましょう。ここはおおまかでOK!

- 1-2)中心にタテの線を入れて、四角を1/2にします。続いて1/2になった四角にも対角線を入れて中心を決め、同様にタテの線を書いて4等分にしましょう。こうすることで、ヒレなどの大きさや長さのバランスが取りやすくなります。

- 1-3)魚の幅のバランスを取りやすくするために、四角の中に3つある中心点を結んで、ヨコの中心線を書きましょう。なお対角線が多くゴチャゴチャするので最初の対角線を消しゴムで消しておきましょう。

②見本の魚に定規をあてて各パーツの比率を確認して、ざっくり描き出そう

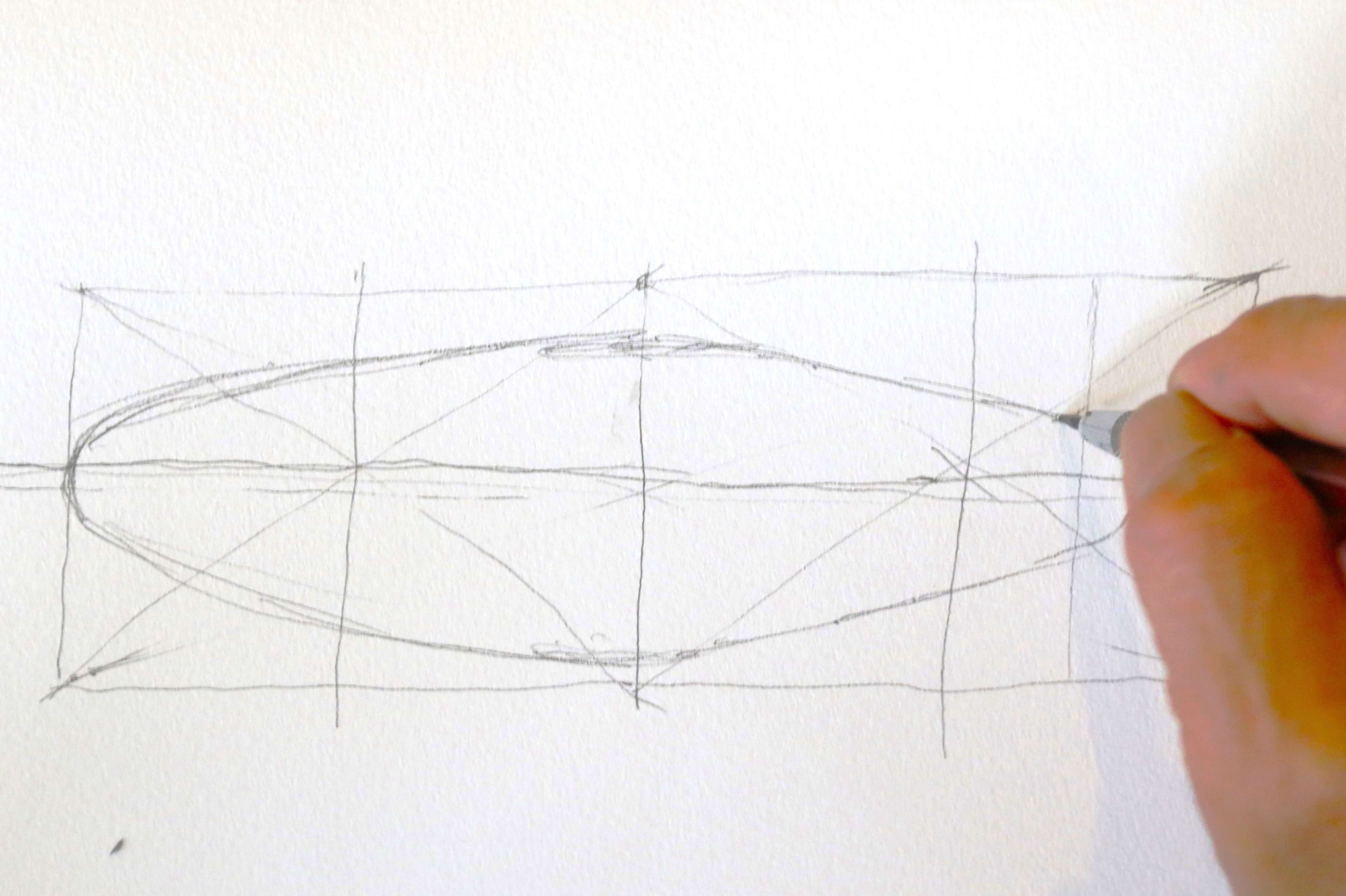

- 2-1)まずは見本となる魚の長さを定規で測り、それを基準に各パーツが全体の何分の何になるかを確認しましょう。例えば、この写真で頭(エラまで)と尾ヒレは、おおよそ1/5になります。

- 2-2)真横から見たニジマスの中心は、腹ビレの付け根の上あたりで、その少し手前が一番太いなどをイメージしながら、エラ側の腹を少しふっくらと。尾ヒレに行くにしたがって絞れていくなどの特徴を見て、ざっくりと体の輪郭を四角の枠内に描いてみましょう。

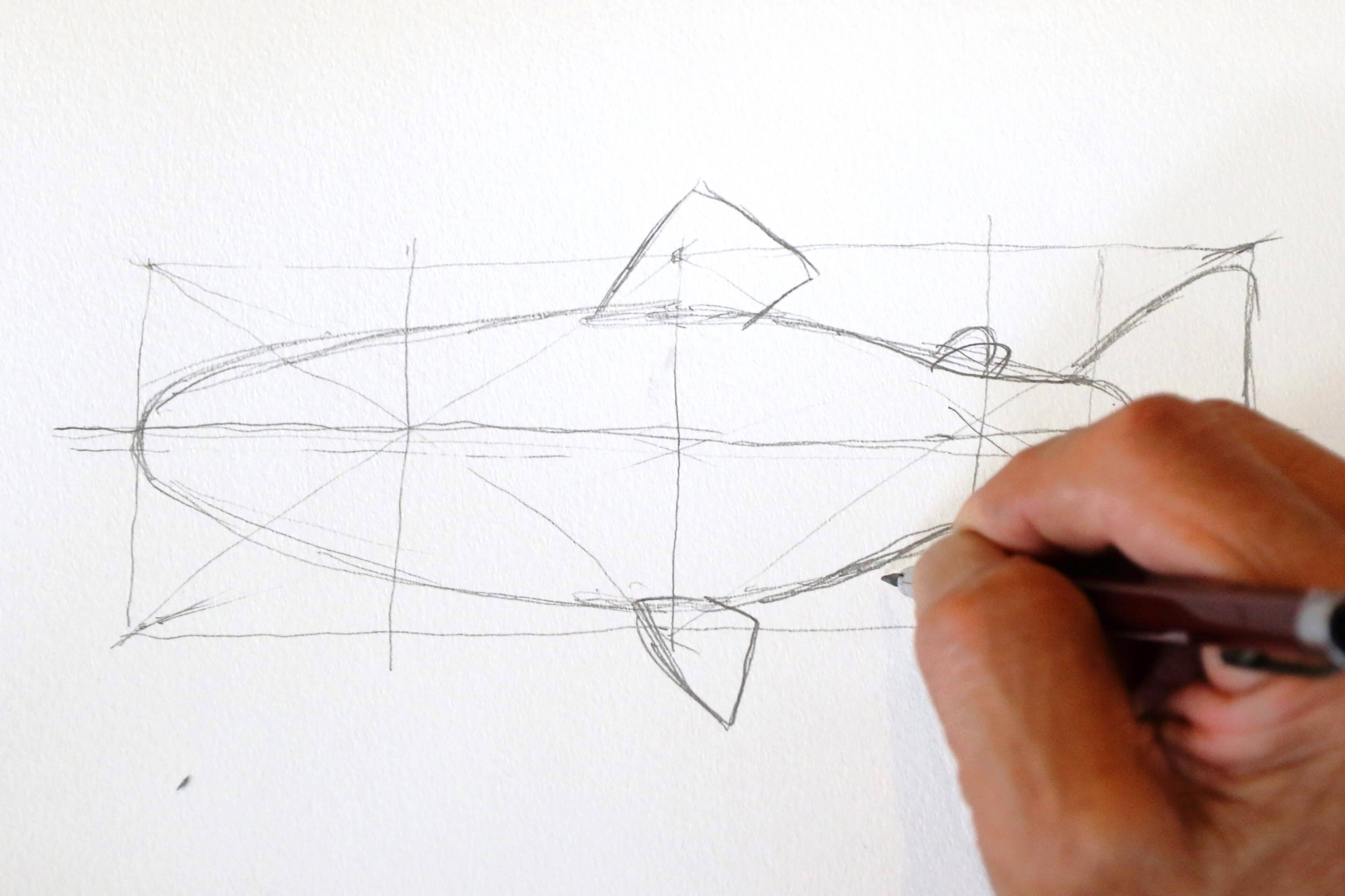

- 2-3)次に、輪郭周りにある各ヒレを描いて行きましょう。ここも定規で確認して大きさを決め、位置と形を確認しながら描きましょう。

最初に4等分したコマを目見当で5等分に分けるなど機転を気かせて位置とサイズ感を合わせましょう。

③各パーツの細かい特徴を付け加えながら描いて行こう

- 3-1)ここからは見本を見ながら各パーツの細かい部分を描いて行きましょう。

まずは頭周り。エラの位置を決めると他の部分を描きやすくなるので、最初に描きましょう。

続いて口周り。ニジマスは、上アゴより下アゴを長く描くことがポイントになります。

目は、上唇の上のセンターライン状にあり、瞳を目の中心よりやや左寄りに入れてあげると生き生きとした表情が出ます。

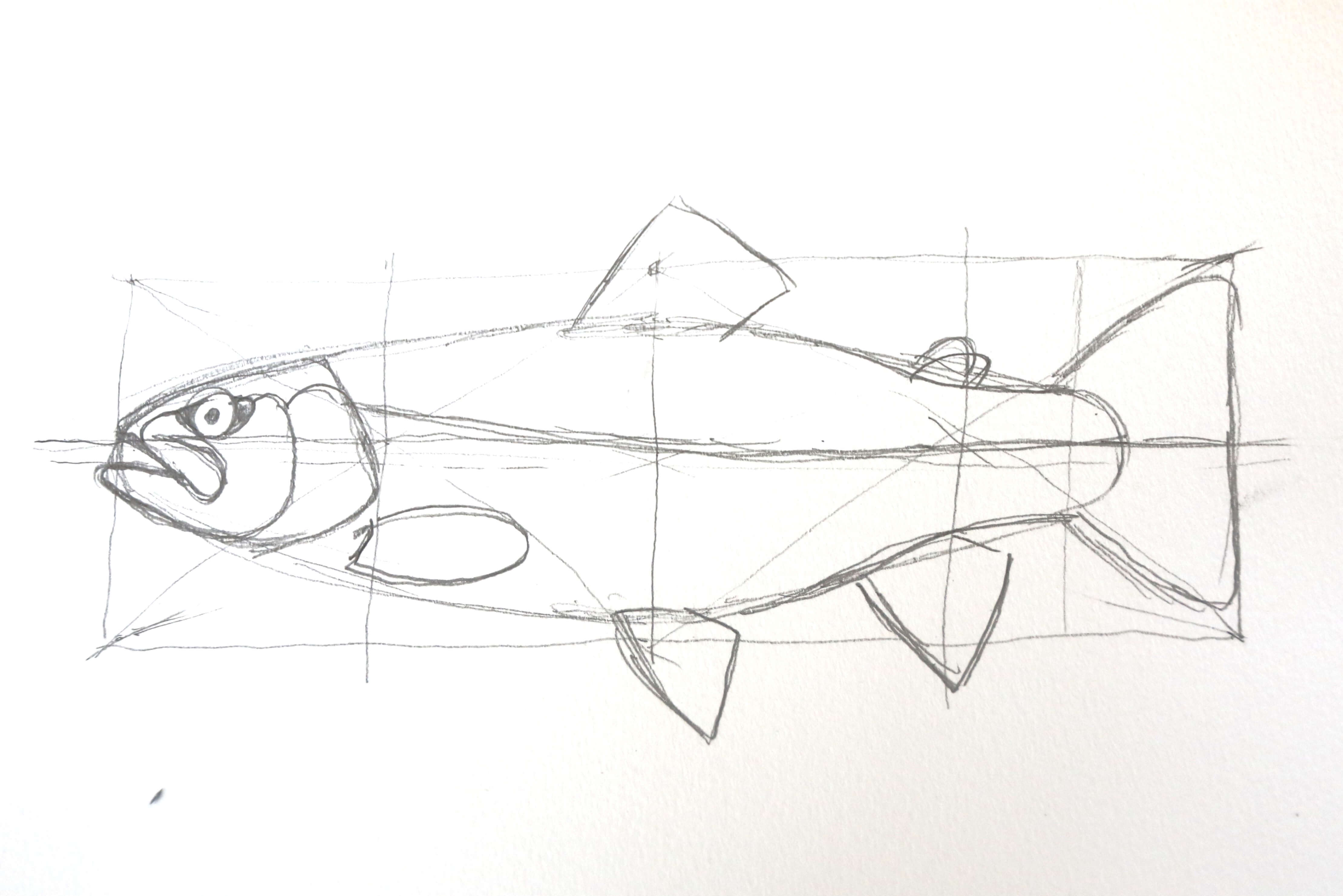

- 3-2)側線と背中の色が濃い部分の境界線を描いて、立体感を出しましょう。

背中の境界線は、側線の始まりから描き出し、背中の輪郭線と平行になるように伸ばして尾ヒレの手前で中心線に重ねると立体感が増します。

各ヒレには鰭条(きじょう。ヒレの外縁に向かって平行に走る線。脂ヒレのみ無し)が入っているので、見本を参考に忠実に入れてリアルさを出ししましょう。

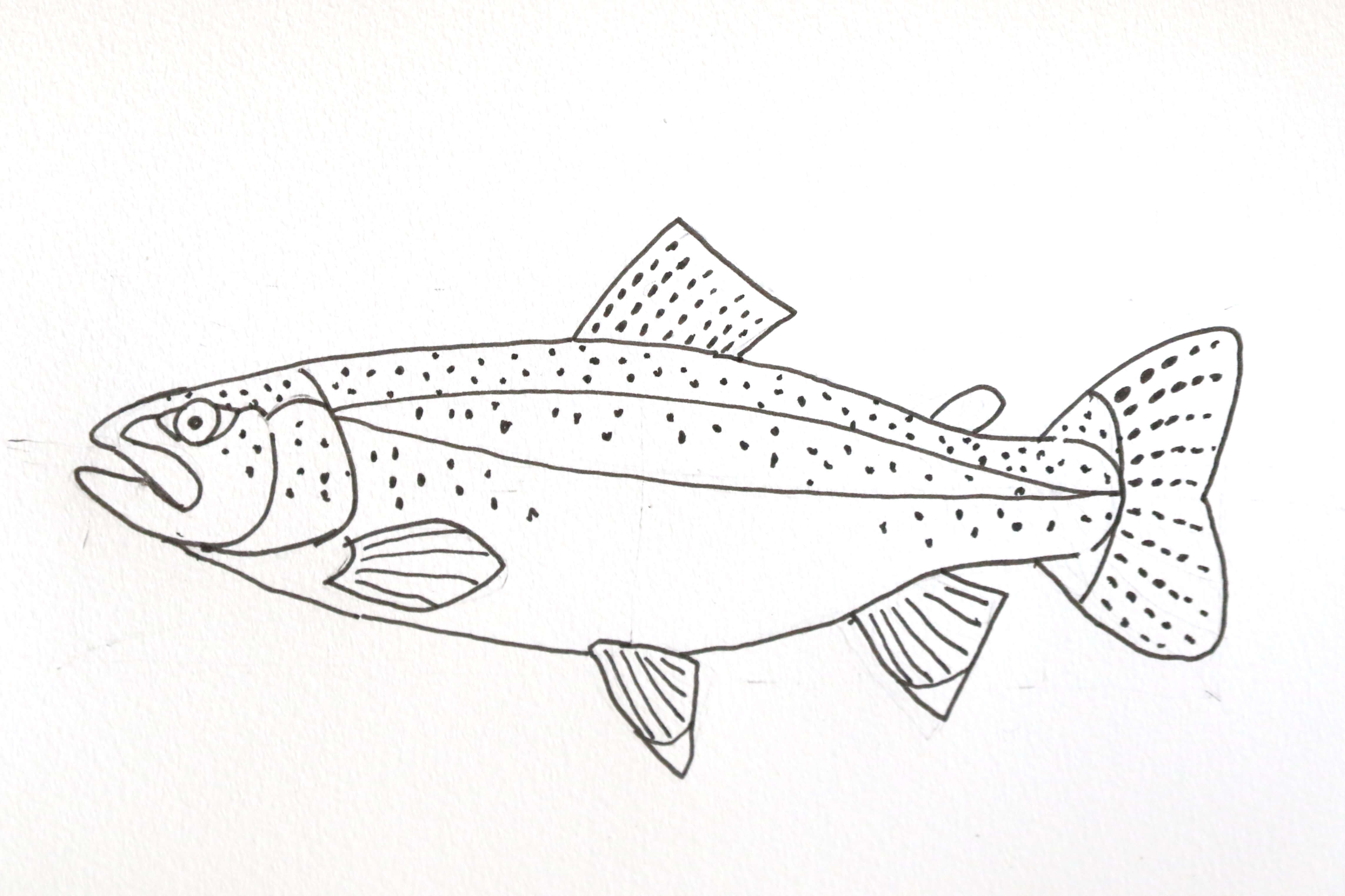

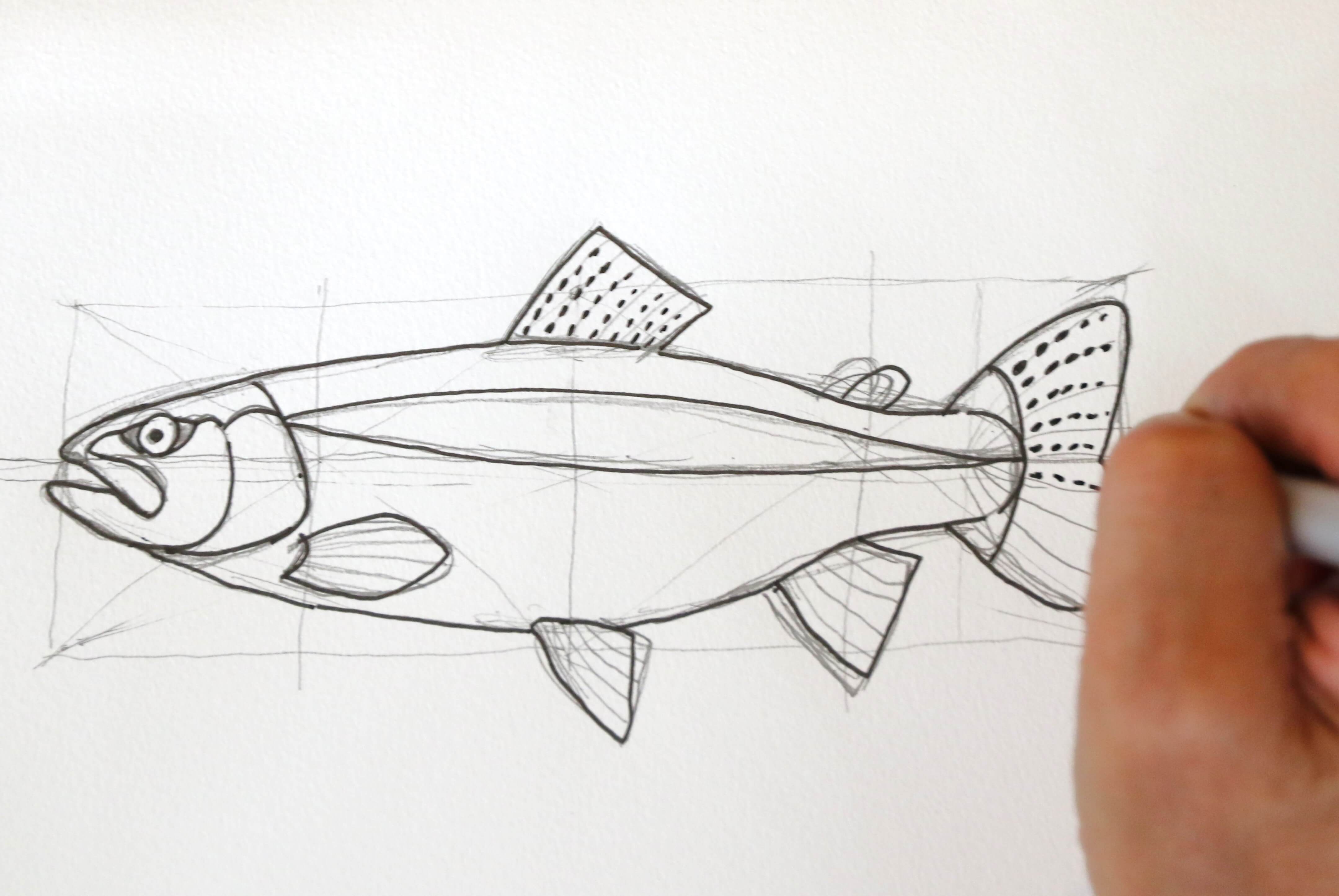

④ラインマーカーで主線をなぞり線画にして下描き終了

- 4-1)鉛筆で描いた魚のイラストを耐水性のラインマーカーもしくはサインペンでなぞって線画にしましょう。

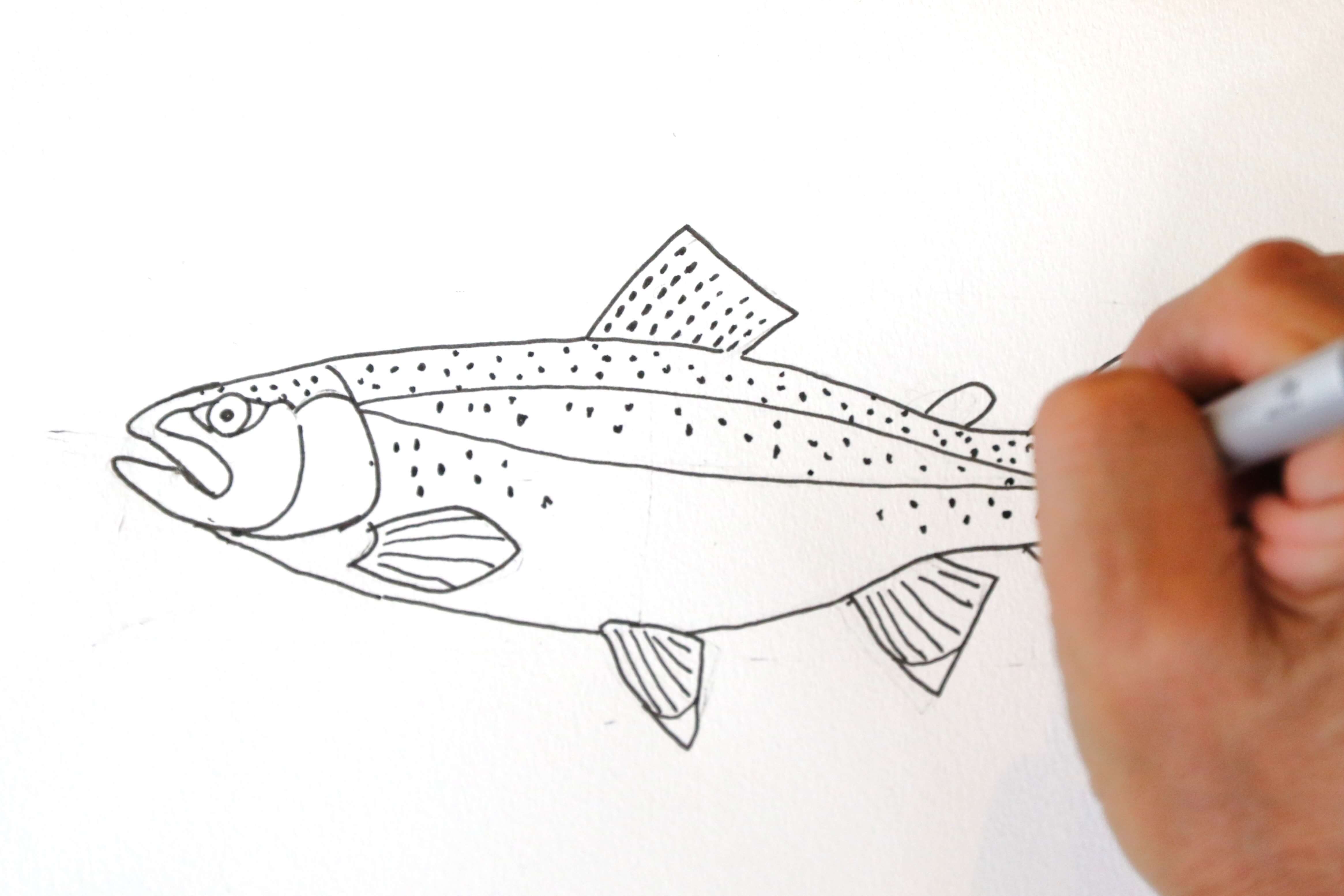

- 4-2)線画にしたイラストのインクが渇いたら、鉛筆で描いた線をすべて消して、一度全体を確認しましょう。

ニジマスの体にはスポットと呼ばれる小黒点が付いています。最後にそれをラインマーカーで直接描いて仕上げましょう。

- 4-3)下書き完成。色付けへ入りましょう!