あらゆるシーンで、アングラーをサポートする道具であること。

「SALTIGA」の冠が付くタックルは、そのような信頼を備えていることを意味する。

狙うターゲットにより寄り添えるように最新技術を詰め込んだタックル。

さぁもっとディープなエリアへ。

今までのジギングリールに足りていないものは何か?

ユーザーが本当に求めているものは何なのか?

ひとつひとつを妥協せず、解決していった先に

ソルティガICは誕生した。

ダイワの新世代ベイトリールを担う

ハイパードライブデザインを搭載。

かつてのレッドゾーンを余裕綽々、超えた領域で

力強く、滑らかに回転するハイパードライブデジギア。

秘めたるはBREAK YOUR RECORDの魂。

PHILOSOPHY

「DAIWAの両軸リールの根幹」をさらに詳しく見る

⼼臓部となる新しい設計思想のドライブギアはもちろんのこと、

マグシールドボールベアリングやATDなどの既存のテクノロジー、

果てはビス⼀本までが、ソルティガICのために選び抜かれた最⾼のスペック。

そしてそれは、ただ単なる機能の寄せ集めにあらず。

どうしてそれが必要なのか?釣り⽅は?⿂は?

そのすべてに確たる「理」があるのだ。

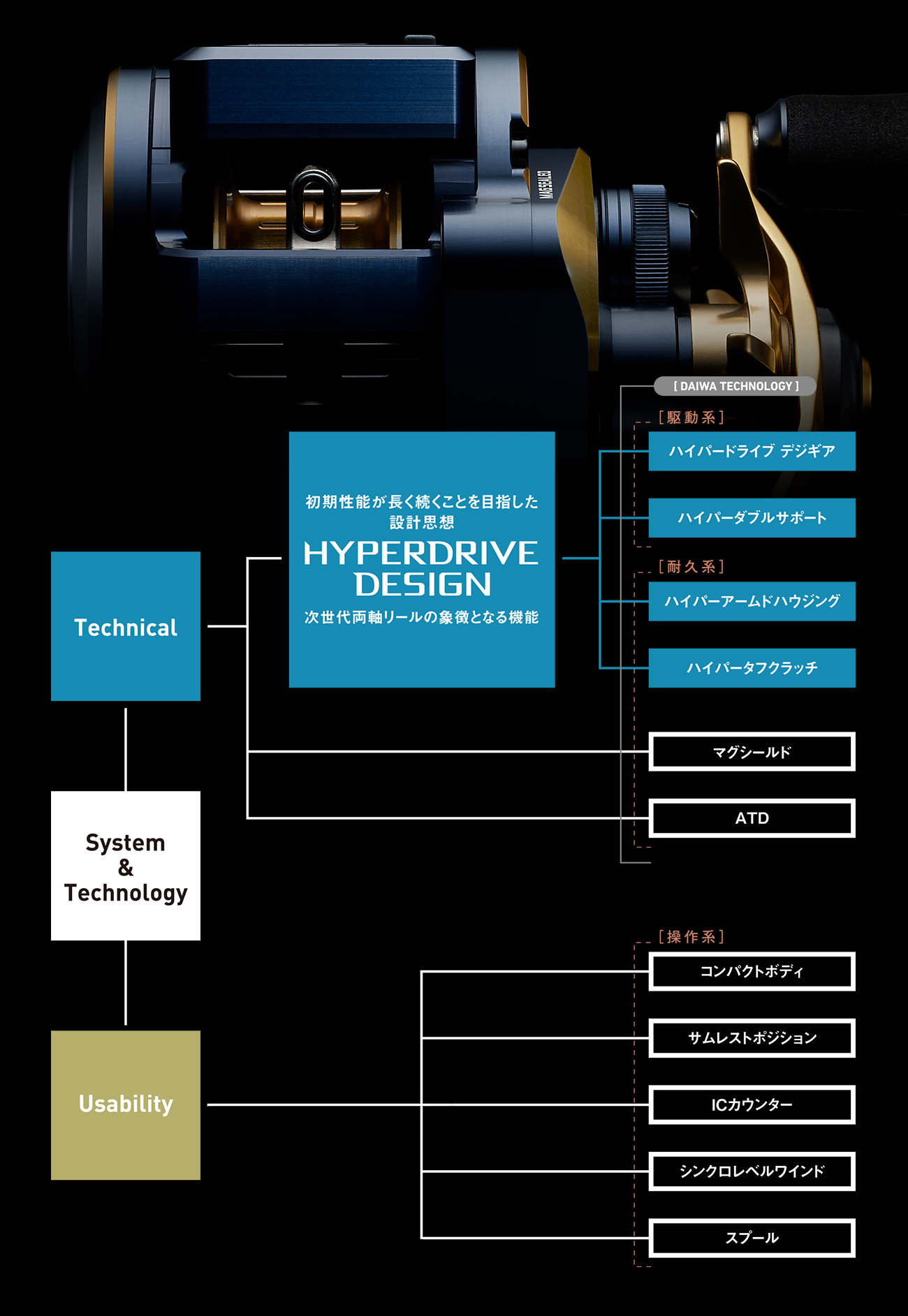

ダイワのNEWベイトリールは、革新を遂げ、次世代機へと大きく生まれ変わる。その象徴となるタームが、ハイパードライブデザインである。

ハイパードライブデザインとは、高い基本性能が永く続くことを目指し、全ての基本性能の水準を大幅に高めた、ベイトリールにおける新しい設計思想のこと。

それを実現するため、ハイパードライブデジギア(ドライブギア+ピニオンギア)を核とし、ハイパーダブルサポート(ピニオンギア支持方式)、ハイパーアームドハウジング(筐体)、ハイパータフクラッチの、両軸ベイトリールを構成する4つの重要パーツを、過去から培ったテクノロジーにさらに磨きをかけつつ、最先端、初搭載のテクノロジーで大幅にブラッシュアップ。まさしくその名のとおり、超越した駆動性能を持つに至ったのでハイパードライブデザインの定義は、ハイパードライブデジギアを搭載し、回転性能が向上したモデルのことを指す。最大4つの新テクノロジーで構成されるが、ドライブギア以外の3つが新テクノロジーのパーツではない場合でも、ハイパードライブコンセプトとしてカテゴライズする。また、パーツ材質は適材適所で各種、使い分ける。

MORE

MORE

MORE

MORE

MORE

MORE

Usability

せっかくのテクノロジーを机上の空論に終わらせないために。

釣具は、釣り場に⽴ち、実際に使ったとき、

違和感やストレスを感じずに操作できなければならない。

ソルティガICは、そこにも⼤いにこだわった。

握って、使って、感じてもらえるハイクオリティ。

ダイワの釣具は、⾎の通ったものでありたい。

MORE

MORE

MORE

MORE

MORE

MORE

MORE

MORE

MORE

MORE

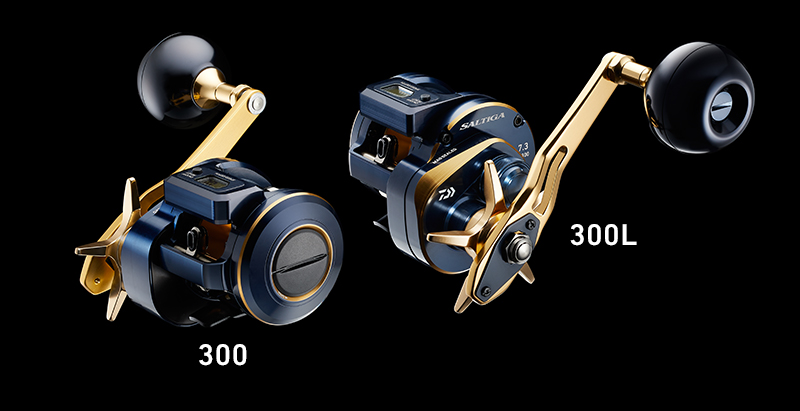

LINEUP

-

【適合釣種】タイラバ、SLJ

PE0.8~1.5号をメインに組み立てる潮流の変化や水中の状況をとらえる感度重視モデル。等速巻きや同一レンジでより多く誘う状況で威力を発揮する重要アイテム。

-

【適合釣種】ライトジギング、タチウオ、ディープタイラバ、SLJ

PE0.8~1.5号をメインに組み立てるオールラウンドモデル。早すぎず遅すぎない巻き取り長さで、リズミカルなワンピッチやフォールを演出しやすく、幅広い釣法に対応するベストな1台。

-

【適合釣種】ライトジギング、タイラバ、タチウオ

PE0.8~1.5号をメインにライトジギング~タイラバまで対応するモデル。要望が多かったギア比7.1のハイギアと140mmロングハンドルの組み合わせにより、ジギングでのワンピッチジャークやタイラバの等速巻きに効果を発揮する。

-

【適合釣種】ジギング、スロージギング

PE1.2~2.5号を軸に近海ライトジギング全方位に対応するストロングモデル。テクニカルな操作性とダイナミックな巻き上げパワーでターゲットをねじ伏せる。

-

【適合釣種】ライトジギング、ディープタイラバ

PE1.2~2.5号を軸に近海ライトジギングとディープタイラバに対応するモデル。140mmロングハンドルを標準搭載し、ジギングでのワンピッチジャークやタイラバの等速巻きに効果を発揮する。

-

【適合釣種】ジギング、スロージギング

PE1.2~2.5号を軸に、近海ライトジギングからスロージギングまで対応するスペシャリティーモデル。PE1.2-600mストック可能、クラスNo.1のハイスピード仕様で圧倒的なポテンシャルを発揮する。

SPEC

GALLERY

FIELD TESTER'S IMPRESSION

-

「タナをアラーム音で

把握って発想がおもろい」

-

初期プロトをニュージーランドへ持ち込んでタイラバを巻きまくったのが最初。「なにコレ、10m毎に音が鳴る!100mだと10回鳴るの?(実際は5回まで)」 。

最初に気に入ったデプスアラーム。これは快適そのもの。液晶を見る回数が減り、周りの状況把握に余裕が出来た。 とくにドテラ流しのディープタイラバにはカウンターは必須だから、視覚聴覚の両面でタナを把握できるのは助かるよね。

今のディープタイラバだと、場合によっては300mくらいラインを出すこともあるけど、それを巻き取るときの剛性、パワーも抜群。こんなにコンパクトで軽いのに。もちろん大物とも余裕でやり取りできるし、巻き心地もシルキー。もう他のリールには戻れないよ。

-

-

「もう少し早く欲しかった。」

開発初期から携わったけど、本当にすごいものが出来上がったなと思います。コンセプトは、軽量コンパクト、頑丈、パワー。集中力の維持、剛性感、幅広い水深での快適なジギングをするには大事な要素。どれもケタ違い。

僕、正直、ICカウンター不要派でした。重いし、構造的に剛性も低いし、あっても見づらいから見ないし。でもソルティガICはその考えを根本から覆してくれました。ICなしの機種並に軽くて、強くて、そもそもリールとしてのベース性能が、バグってるくらいに高い。しかもデプスアラーム機能がメチャクチャ使えます。ICを不要と思う理由がもはや一個もない。中深海までできるベイトリールとしては、はっきりいって最強ですね、これ。

-

耐久性能

滑らかな回転が長持ちすること。クラッチが作動しつづけること。ベイトリールの構造上、避けられない、水・異物の浸入が引き起こすトラブルに強く、過酷な環境下にあっても壊れないこと。

-

回転性能

ハンドルを巻いた時に、力強く、滑らかに、気持ちよく巻けること。ビッグフィッシュとのファイトにも力負けせず、トルクフルかつ信頼感をもって巻き続けられること。

-

操作性能

タックルを持った際、自然に握ることができ、長時間使用でも疲労を感じさせない軽さやバランスに仕上がっていること。クラッチ、スタードラグなどの各パーツがストレスなく操作できること。

両軸ベイトリールはどうあるべきか?それは3つの主要要素が高次元で融合したものであるとダイワは考える。すなわち、軸となる回転性能。そして、耐久性能と操作性能である。これら3つの性能は、互いに絡み合いながら、その相乗効果でさらなるハイパフォーマンスを生み出していく。例えば、耐久性能の高いカッチリとしたボディは、ギアを歪みなく支持しスムーズに巻くための回転性能にも関わってくるように。

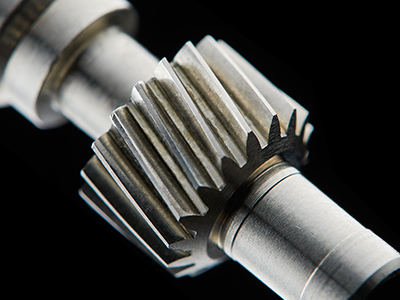

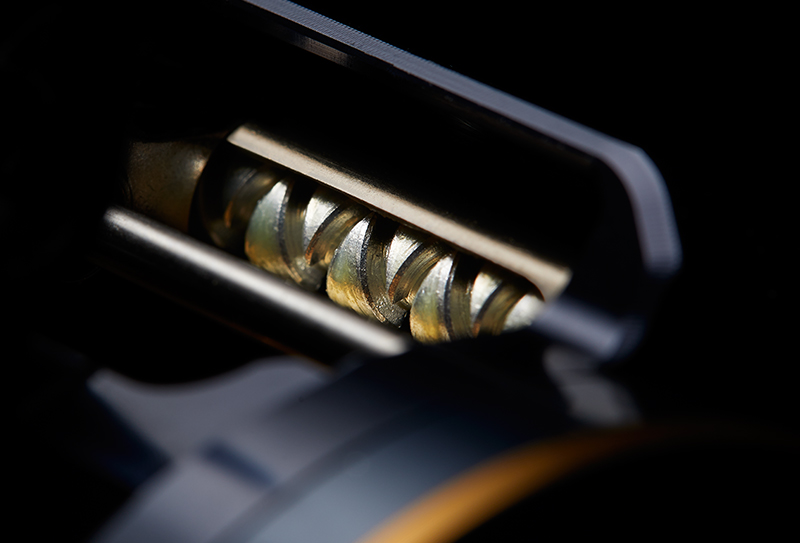

ハイパードライブ デジギア

HYPERDRIVE DIGIGEAR

いつまでも滑らか。

使い込むほど真価は判る。

強く滑らかな回転が持続することを追求した

ベイト(両軸)リールにおける新設計ギアシステム。

ギアの歯のモジュール(大きさ)は耐久性に直結するから小さくしない。

手間を惜しまず、歯面をひとつひとつ精密に削り出す。

だからガッチリと、滑らかに噛み合う。

初期の滑らかさが長く続くことを実現させたDAIWA独自のテクノロジー。

-

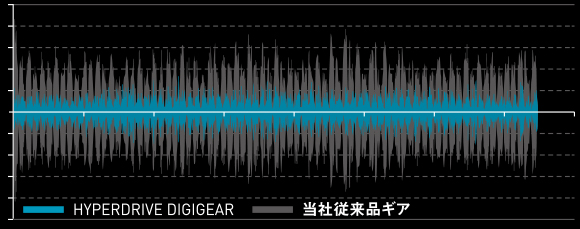

【回転ノイズ比較】

巻き上げ時のギアノイズ(ハンドル回転時に感じるザラつきなど)の測定結果。振れ幅が小さいほどノイズが少ない。従来ギア比較で、ハイパードライブデジギアのノイズレベルは50%以下へと大幅に減少(当社比)。滑らかで静かな巻き心地を実現した。

-

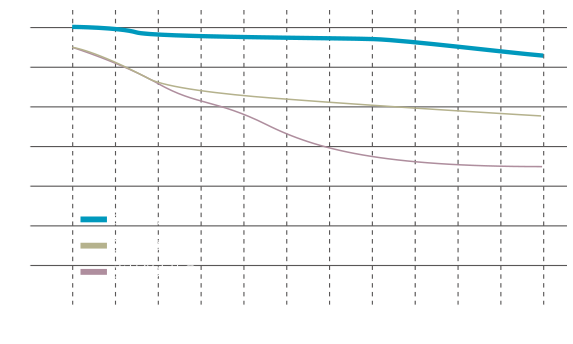

【回転耐久性比較】

既存ベイトリールとの回転耐久性比較。こちらのグラフをご覧いただければ一目瞭然だろう。そもそも初期段階から滑らかな回転性能を発揮して、張力(=高負荷や、使用時間による負荷の蓄積)による回転性能の低下量も極めて少ない。つまりHYPERDRIVE DESIGN によって、滑らかな回転性能と回転耐久性能を、極めて高いレベルで両立している。

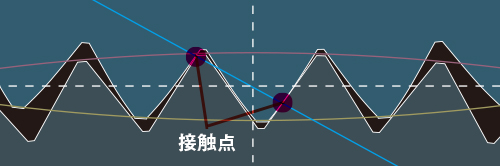

HYPER DRIVE DIGIGEAR理論

-

【 従来の噛み合わせ(イメージ)】

-

【 HYPER DRIVE DIGIGEAR噛み合わせ(イメージ)】

ドライブギアのモジュールは小型過ぎないサイズを標準化。歯面は最適な圧力角となるバレット型シルエットに仕上げることで、ピニオンギアと無駄なく効率を高めた噛み合い率を実現。従来、互いの歯面が最大2度接触する噛み合わせが、時に3度もの接触を目指した。より緩やかな圧力角が滑らかな回転と優れた耐久性を両立するシステムだ。

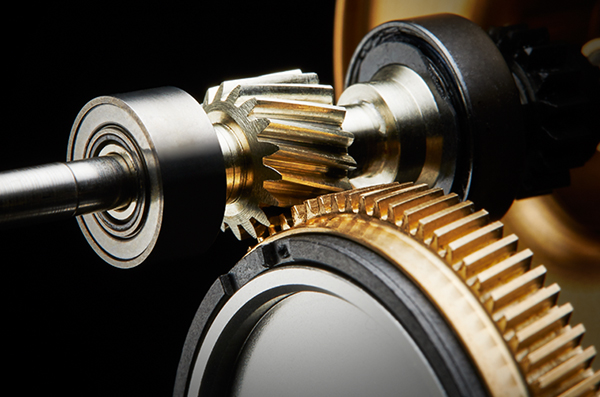

歯面強度を維持しながら回転フィーリングをさらに向上するには、何が必要となるのか。ドライブギアが大型になりパワーを増しただけでは事足りない。またピニオンギアの回転精度が向上するだけでも同じく決定打に欠ける。単体としてはそれぞれが実に優れたタレントだとしても、密接な関係にある両者を互いに機能させるには巧みなチームワークが要となる。突破口を開く鍵は、直接の接点となる歯面に秘められていた。

それが、歯面の“圧力角” というDAIWA独自の采配だった。

スムーズな回転を生み出すには、それぞれの歯面による高い数値の噛み合い率が求められる。従来であれば、歯面の歯自体の数を増やすと共に、それぞれの歯の高さを伸ばすことで優れた性能へと繋げてきた。ところが、その実、それだけに留まらず第3の発想、噛み合い率を上げる“圧力角”が残されていたのだ。

圧力角とは、歯面が立ち上がっている角度。歯面が立ち上がるほど接触点が増えるので、噛み合い率が上がっていくものだ。

通常、ドライブギアとピニオンギアが噛み合って回転を促す際、それぞれの歯面が最大2度接触するメカニズムが一般的。ところが新たなDAIWAの圧力角は、2度接触する作用線において、最大3度もの接触を促すことを理想とした。また接触が分散されたことで歯面耐久性の向上にも繋がる副産物をも生み出しているのだ。

この理想的な圧力角を実現しているのが、駆動力の要となるドライブギアとピニオンギアの噛み合い部分。アングラーによるハンドルからの入力をドライブギアが受け止め、スプールに直結するピニオンギアの回転へと、無駄なく変換することができるのだ。

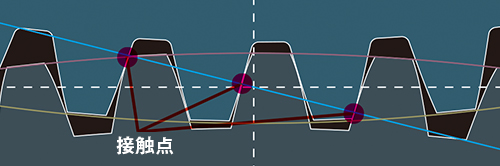

【ピニオンギアの進化】

-

従来ピニオンギアの耐食性試験結果

-

最新ピニオンギアの耐食性試験結果

ドライブギアと対になるピニオンギアは、ベイトリールにとってドライブギアに並ぶ要といえるほどの超重要パーツ。そのピニオンギアも劇的に進化した。ギア歯面は、ドライブギア同様に新諸元に刷新。併せて特殊素材を採用したことで、腐 食、固着、欠損などのトラブルが激減。2枚の写真は、過酷な環境下を想定した試験結果。左の従来型の歯面には微細な塩溜まりが確認できる。この手の塩や砂粒の残留が、ゴリ感、ひいてはギアの歯欠の元なのだ。一方、右の新型の歯面には、塩溜まりは皆無。当然、ギアは長持ちする。

ハイパーダブルサポート

HYPER DOUBLE SUPPORT

巻上効率の向上。

滑らかさの持続と、巻きの軽さ。

ピニオンギア両端をボールベアリングで2点支持することで、

ハンドルを回すパワーを減衰させずに

スプール回転へと伝える重要な機構がハイパーダブルサポート。

あわせてピニオンギアそのものも、大幅強化。

-

【ピニオンギア支持構造】

ドライブギアのパワーをスプール回転へと変換する中間軸・ピニオンギアの支持構造、それが『HYPER DOUBLE SUPPORT』。ピニオンギアの両端を2つのボールベアリングで支持することで、回転フィーリング向 上へつなげる駆動サポートシステムだ。ピニオンギア1点支持と比較すると、回転耐久性と共に、ハンドルから入力された回転パワーの伝達効率を大幅に向上可能だ。ピニオンギア自体もドライブギア同様に、強度面で様々な進化を遂げた結果、駆動部の耐久性を大幅に高めるに至ったのである。

ドライブギアと対になるピニオンギアは、実は、精巧な設計、ギア歯面、素材、加工、耐久性、精度などが必要とされる、ベイトリールにとって本当に重要なパーツなのだ。そこで劇的な進化を果たした今回、改めてしっかりと整理しておきたい。

まず、ピニオンギア本体について。ハイパードライブデジギアと対になるため、ドライブギア同様に新諸元に刷新。それにくわえて高強度、高耐食グレードの素材へ見直し、腐食、固着、欠損などのトラブルが激減し、初期回転が永く続くという、大幅な性能向上を果たしたものになっている。

もうひとつがハイパーダブルサポート。これはピニオンギア本体ではなく、ピニオンギア両端の2点をボールベアリングで支持した、駆動ギア支持方式のことを指す。ハイパーダブルサポートは、スプール回転とハンドル回転の、それぞれに関わるボールベアリングを別々に設けることで負荷を分散しボールベアリングの初期性能維持を狙っている。

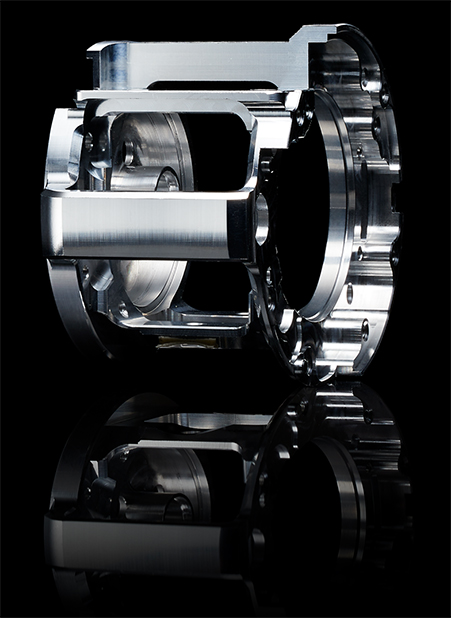

ハイパーアームドハウジング

HYPER ARMED HOUSING

ギアとスプールを強く

高精度で支持。

ブレない、ガタつかない、たわまない。

何事も土台が重要だ。

優れたギアが性能を発揮するために必要なリールの土台とはすなわち筐体である。

HYPER ARMED HOUSINGとは、内部構造を高剛性、高精度でしっかりと支え、

精緻な巻き心地とハイパワーを生む筐体システムを指す。

条件としては、フレームに金属素材を用いること。

さらにソルティガICではアルミニウム合金を採用。

丸型ならではのマシンカット製法によるフル切削を施し、堅牢無比な高剛性を実現する。

当然、ガタつくことなく、かっちりとしたボディで、回転を支えてくれるのである。

形状はヒューマン・エルゴノミクス、いやもっと釣りに特化したフィッシング・エルゴノミクスな、

コンパクトで、手に優しく、疲れない形状。

これについては、コンパクトボディの部分でじっくりと解説したい。

ソルティガICのハウジングはフレーム、両サイドプレートおよびセットプレート全てがアルミ素材つまり、フルメタルで構成されたHYPER ARMED HOUSING(FULL-AL)となる。

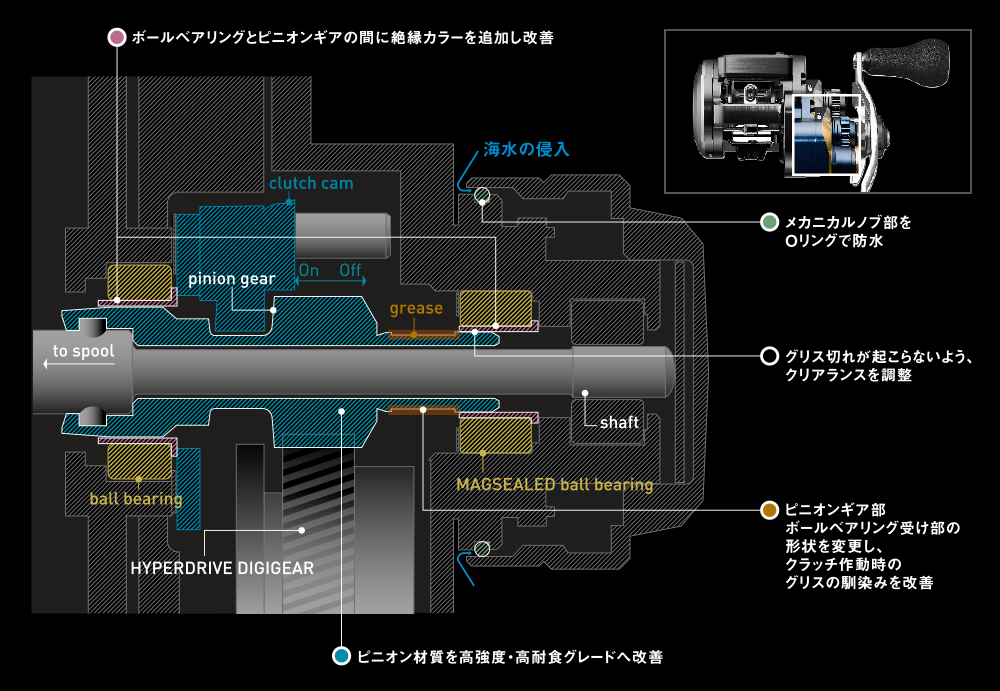

ハイパータフクラッチ

HYPER TOUGH CLUTCH

固着しにくく作動し続ける

クラッチシステム。

固着修理件数99%削減!(当社比)

※初代ソルトバリヤタフクラッチ発売2年間の比較における発生率

信頼は、ある日突然に「勝ち取る」のではなく、時間や歴史、時代を経て積み重ね続けるもの。海水域で使用するベイトリールにおいてトラブルレスを目指した結果、幾度となく稼働するクラッチON/OFFに耐え、作動し続ける高耐久クラッチ構造をついに実現。改良し続けることで見えてきた、キーとなるポイントを紹介しよう。一般的にクラッチというと、イメージされるのがクラッチレバー。これは一部のパーツに過ぎない。このレバーをON⇔OFFと切り替えることで、内部パーツが瞬時に稼働し、ピニオンギアとスプールとの切り離しまで連動するひとつなぎのシステムとなっている。つまりクラッチは、スプールフリーや巻上げの動作に移るための、まさしく駆動の要なのである。

クラッチトラブルの主な原因は、スプールとボディフレームの隙間から浸入する海水によって内部のクラッチシステムが腐食や固着し、クラッチレバーが動作しなくなるというもの。海水はベイトリールにとって不倶戴天の天敵なのだ。DAIWAは長年、クラッチシステムの改良にたゆみなく取り組み続け、このハイパータフクラッチにおいてひとつの完成に到達した。内部システムを盤石の状態に保つことこそ、クラッチが作動し続けるための根幹なのである。

【クラッチシステム断面図(イメージ)】

マグシールドボールベアリング

MAGSEALED

BALLBEARING

初期性能を維持する、

唯一無二の

ボールベアリング

磁性を持つオイルの壁を作ることで海水や埃などの異物浸入を防ぐ、軽く滑らかな初期の回転性能を長期間維持するダイワ独自の防水・耐久構造。

このテクノロジーを回転性能の要であるボールベアリングそのものに応用したのが「マグシールドボールベアリング」だ。

ベイトリールは構造上、スプールとボディの隙間から海水の浸入が避けられない。

海水の浸入により、もっとも塩ガミしやすく影響を受けてしまうのが、ピニオンギア部ハンドル側のボールベアリングである。

メンテナンスが困難で塩分が残留しがちな部分にマグシールドボールベアリングを採用することで、防水性・耐久性・回転性能を持続させ快適な初期性能を長期間維持する。

ソルティガICは、高耐久であるべき。貴重な時間を、数少ないチャンスをモノにするためには、不安要素はすべて払拭。

見えない所で効果を発揮し続けるマグシールドボールベアリング。効果は絶大。

オートマチックドラグシステム

滑らかに作動する

高耐久ドラグ。

を実現するドラグシステム

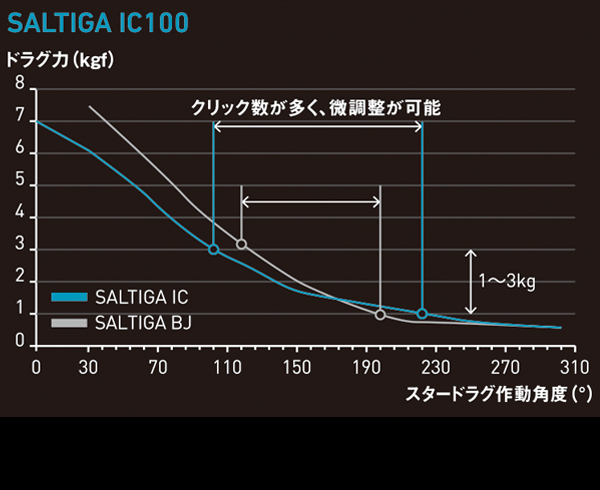

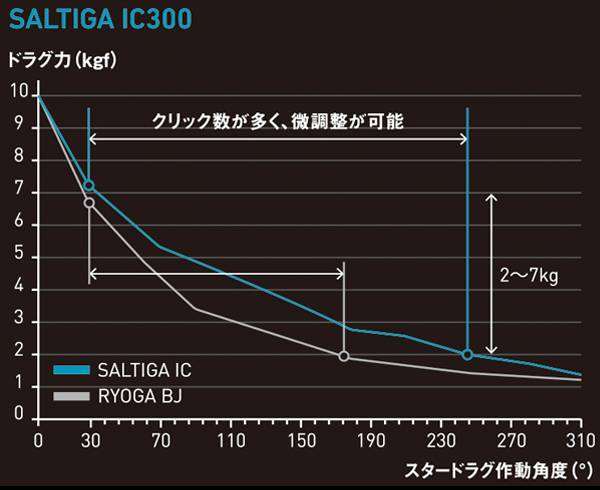

ドラグには、ソルトベイトリールで最大限効果を発揮するATDを採用。カーボンワッシャー仕様で、スムーズな滑り出しはもちろん、高負荷時の摩擦熱によるスティックを軽減。防水仕様な点も大事なポイント。ドラグMAX値はシリーズ毎に7kgと10kgに設定。重要なのは、ドラグ実用作動域の広さ。

ドラグ調整時のクリック音に加え、ドラグ引き出しクリックも搭載。ドラグ引き出しクリックとは、魚とのファイトでラインが引き出される際、ドラグ作動を音で判別できるようにクリックが鳴る構造のこと。ソルティガICでは、このクリック音にもこだわり、クリックスプリングを改善。さらに歯切れのいい音で、ATDの滑らかな作動を体感できる。

更にスタードラグには、締め込み易く調整しやすいAL製大口径ロングアームスタードラグを採用。

【スタードラグ作動角とドラグ力の関係(ドラグ調整範囲比較)】

ソルティガICでは、実釣で多様されるドラグ調整幅をサイズごとにチューニング。PE0.8~2号までをメインに使用する100サイズでは、1~4kg負荷のドラグ調整範囲の幅にこだわり設定。同様にPE1.2~3号までをメインに使用する300サイズでは、2~7kg負荷のドラグ調整範囲の幅に設定。グラフ結果から見ても明らかで、従来機種と比較しセッティング可能領域が広がりさらにきめ細かなドラグ設定が可能となった。

コンパクトボディ/サムレストポジション

COMPACT BODY / THUMB REST POSITION

見て、触って、使って

体感できる操作性。

ひと目見ただけで気付く、手に取るとさらにわかる、

使ってみたら確信できる、

これでICカウンター搭載なのかと驚くほどの、

コンパクトさ、軽さ、握りやすさ。

そのために、パーミングのしやすさから

サムレストポジションにいたるまで、

アングラーが操作しやすいリールを目指して、

隅々まで手は抜かない。

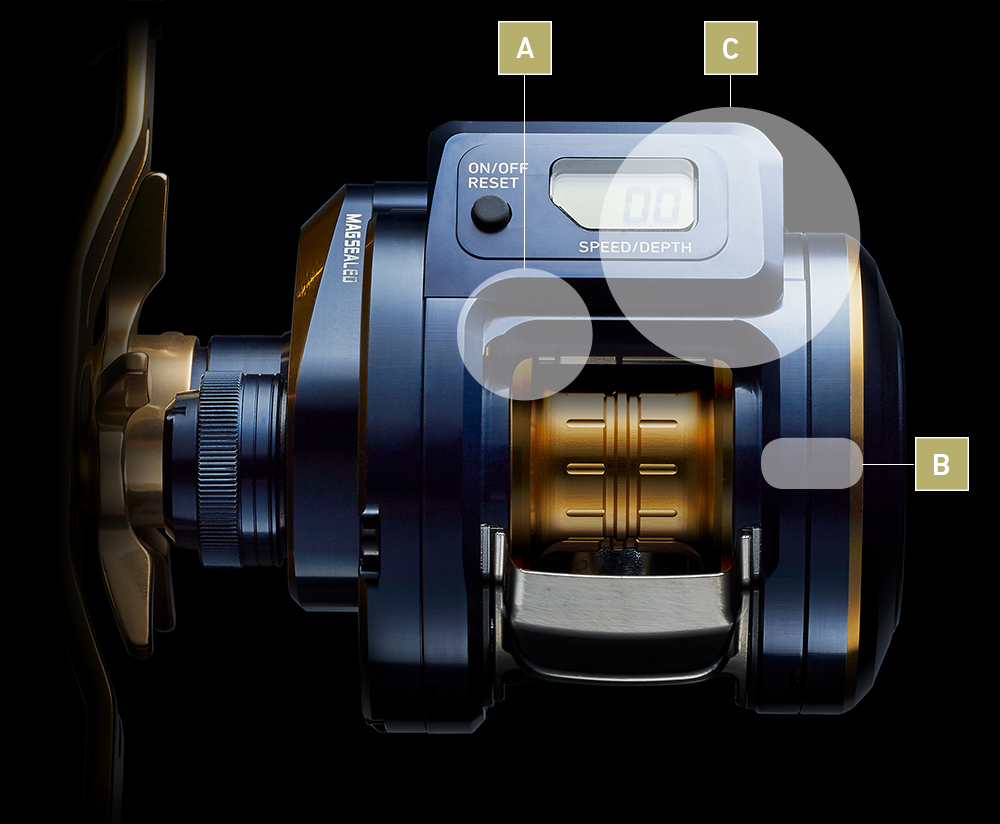

「コンパクト」だけでは安定したグリップは発揮できない。ジギングシーンを想像してほしい。

🄰サミング:ジグを投入し、ボトムまで落とし込むときの親指位置。

🄱誘い:多彩なしゃくりを演出するジグ操作時の親指位置。

🄲対峙:ヒット後のターゲットとのやり取り時の親指位置。何気なく配置しているようで、

最大限の配慮が成されたサムレストポジション。

🄰から🄲にポジションが変わるにつれて、高負荷の状況へと変わる。

特に🄲:誘い時の場所にICカウンターのボタンがあると、誤作動の元。

そういった煩わしい箇所は徹底排除。

すべては「見て触って体感できる、圧倒的コンパクト」の実現へ。

-

ICカウンターの配置場所も今回のポイント。ICカウンターを搭載しても、ソルティガICらしいスタイリッシュさを保ちつつ、パーミングの邪魔にならず、当然、カウンターも見やすい位置に。かつ、誤操作を防ぐため、ICカウンターは左右ハンドルで専用設計に。

-

-

サイドプレートは最小径クラスに。スプール位置はONセンターに配置することで、たわみにくくガタの出ない仕上がりに。リールシートとの嵌合部で大事な役割を果たすリールスタンドはクランク化。ボディ高が0.1㎜でも低いポジションになるように隅々まで徹底

-

レベルワインド前方に設置されるダイワ独自のフロントピラーの効果は絶大。握り込める形状にこだわったからこそ、パーミング側人差し指の配置も重要なのだ。ポイントは、①指の挟み込み防止②レベルワインド機構の保護(落下時など衝撃防止)③ボディ剛性UP。ロッド装着時、フォアグリップとフロントピラー下側のスペースに人差し指を置くことで、手当たり感追求、収まり感追求、ひいては感度UPを追求。すっぽ抜けなどの落下防止にも大きく貢献している。

ソルトベイトリールの根幹である、3つの必要性能を思い出していただきたい。回転性能。耐久性能。そして、もうひとつがここで解説する操作性能である。ソルティガICは、実釣におけるストレスフリーな操作性能にも、無論、徹底的にこだわった。

まずは、軽く、小さく。

ICカウンターを搭載しながらも、100番で自重300~310g、300番で自重385~405g。従来のカウンター非搭載モデルに迫るほどの軽量化を達成した。軽ければ楽に操作できるのは当然だろう。

加えて、ボディのコンパクト化である。サイドプレートはクラス最小径サイズを達成し、パーミングのしやすさも向上。要するに、疲れずに、リラックスした姿勢でリールを握り続けられるというわけだ。

また、釣りの各場面において、アングラーがリールと接触する部分、つまり手、指が、ベストなポジションをとれるように、従来にも増して細部まで徹底的に検証し、設計を施したのがソルティガICなのである。まずは実際にロッドにセットして、握っていただければ、すぐになるほどと納得していただけるはずだ。

例えば、もっとも動作頻度の高い親指の定位置(サムレストポジション)は、クラッチのオンオフ、サミング、ICカウンターの操作へとスムーズに、ストレスなく移行できるようにパーツポジションを徹底検証した。

また、人差し指はフロントピラー部に沿えるように改善。これはレベルワインドの位置設定に加え、レベルワインドと人差し指の当たりを防ぐためにレベルワインド前に設置した、ダイワ特有のフロントピラーがあるからこそ可能なポジショニングだといえるだろう。実際、このレベルワインドとロッドのフォアグリップとの間に人差し指を置くと、リールとの手当たり面積が増え、手のひらへの収まりもグッと良くなる。それは感度向上にも繋がり、また、不意の大物が来た場合、人差し指がフックすることで、すっぽ抜けが大きく改善されるのである。

ソルティガICは、リールそのものの軽量化、コンパクト化、エルゴノミクス向上に真っ向から向き合い、さまざまな実釣のシーンでよりよい性能を発揮するよう作り上げたものである。

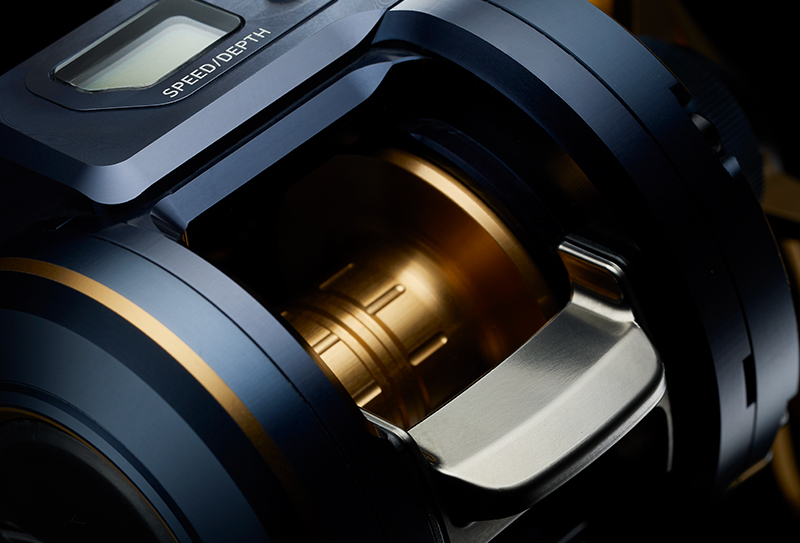

ICカウンター

IC COUNTER

見えない海中を

精度高く掴む。

刻々と変わる状況に瞬時に対応する、丸型ジギングリール初搭載のICカウンター。

カウンターそのものの機能を進化させたと同時に、握りやすさなどにも大きく関わるコンパクトセッティングも実現。

これによりソルティガICは、ICカウンター搭載機とは思えないほどのスタイリッシュなフォルムを持つに至ったのである。

ICカウンターを搭載しながら、非搭載機をしのぐほどの軽量化、コンパクト化を実現。つまり、従来、ICカウンターを搭載することで生じていた最大のマイナス面が、ソルティガICには、もはやもう存在しない。かつ、右ハンドルと左ハンドルそれぞれに合わせたデザインにすることで操作性も向上。不要とされる原因は着実に解消し、アドバンテージだけを享受できるICカウンターへと進化したのが、ソルティガICなのである。

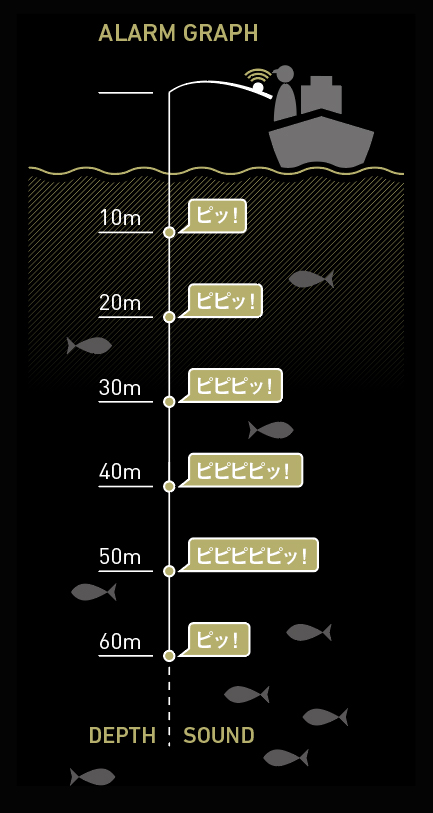

当然、機能面も使いやすいようにチューン。とくに便利になったのがデプスアラームである。フォール中に、ライン放出10ⅿごとにアラーム音が鳴る機能のことで、ラインの放出量を知るためには、ICカウンター非搭載機であれば色分けされたラインを、アラーム非搭載機であればカウンターを注視しなければならなかったものが、音で水深がわかるのがデプスアラームである。従来機にもデプスアラーム搭載モデルはあるものの、ソルティガICでは、さらにそれをソルトルアーシーンに使い勝手よくチューン。また、アラーム音の音質にもこだわり、リラックスして、気持ちよく釣り続けられる、マイルドな音を採用した。

ICカウンター+ デプスアラームが繰り広げる新たなジギングシーンでは、海底の形状・水深把握力が飛躍的に向上。例えば、根回り、落ち込み、かけ上がりやかけ下がりなど、今まで感覚で対応していた海底形状の変化を視覚的に、更にはデプスアラームにより聴覚的に把握でき、的確なアプローチが可能。指示棚へ直撃も容易、かつ指示棚直前からのフォールでのアプローチなど様々な戦略が演出できる。

アングラーが手にするのは、フェアではないほど高い海中把握力。

【アラーム音】

視覚=液晶に頼りがちになるICカウンターリール。

使いやすさの幅を広げるべく、聴覚=アラームにもこだわり、アラーム音の音質までつくり込んだ。

●デプスアラームがさらに進化

アラーム音で通知する正確なタナ攻略が可能に。

10mごとに、アラーム音1回の繰り返し。

10mごとに、アラーム音1回~3回の繰り返し。

10mごとに、アラーム音1回~5回の繰り返し。

いずれもフォール設定、巻上げ設定それぞれでON/OFF設定が可能。

目でカウンターを確認せずとも、アラーム音のみで水深把握が容易となった。

●デプスアラーム音質の改善

船べり停止アラームとデプスアラームの音質を変えることで、実釣時でもうるさすぎない快適なアラーム音へ

※船べり停止アラーム音質は今まで通り高音で注意喚起

●糸入力時も簡単便利

P3引き出し入力方法を改善。

今までは50m→100mの引き出し入力が必要。それが、30m→60mの引き出し入力へ改善し、クイックなセッティング、リカバリーを可能に。

しかも、現場でのライン巻替えが発生した場合、水深が60m以上あれば入力がラク

[ 入力方法 ]

- 新しく巻き直した状態で、タックル組み込みを行う

- P3入力画面へ設定し、ジグ(仕掛け)を投入し、30mまで落下させる。

- カウンター表示30mでボタンを長押しし、更に30m落下させる(ここで合計60m引き出し完了)

- カウンター表示60mでボタンを長押しし、糸入力完了。

- 従来は、ここから60m巻き取って完了だが、そのまま落下させ釣りを行うことが可能

こんな時に便利!!

- ICカウンター表示と誤差が出てきた場合

- PEライン高切れ時

- 船上でのライン巻き直しが発生した場合

【ソルティガICカウンター機能】

| 10cm単位水深表示 | 深度に合わせてレベルカウント表示 |

|---|---|

| デプス(深度)アラーム | 10m毎にアラーム音を鳴らす機能 |

| 巻上速度表示 | 速度に合わせてレベルカウント表示 |

| 糸切れ一発補正 | 糸切れ時などのカウンター修正 |

| 船べりアラーム | 穂先への巻き込み抑制警告 |

| LEDバックライト | バックライト点灯設定(※初期設定はOFF) |

| タイマー | 投入時間を表示(※初期設定はOFF) |

| P3引き出し入力 改良 | 30m⇒60m入力(※従来は50m⇒100m) |

| 電池交換可 | アングラー自身で簡単に交換可 |

【水捌けの良さも抜群なICカウンター】

ICカウンターの配置場所も今回のポイント。ICカウンターを搭載しても、ソルティガICらしいスタイリッシュさを保ちつつ、パーミングの邪魔にならず、当然、カウンターも見やすい位置に。かつ、誤操作を防ぐため、ICカウンターは左右ハンドルで専用設計に。液晶画面周辺は、海水溜まりなどのトラブルを防ぐべく凸形状とし、水捌けの良さを実現している。こういう積み重ねが、真の快適さへの原動力だ。

シンクロレベルワインド

SYNCHRO

LEVEL-WIND

ドラグ性能を

飛躍的に高める。

シンクロレベルワインドとは、レベルワインドがライン位置とシンクロして左右に追従する機構。

この機能は、スプールから糸が出ていく動作時に有効に機能する。

なぜこの機構が必要なのか?それは、安心して魚とのやりとりに集中するため。

まずはドラグ性能を飛躍的に高めるための重要な機能であること。

青物とのファイトなど不意の瞬発的な突っ込みでラインが引き出される瞬間、連動することでスムーズなドラグ作動をサポートしてくれる。

次に、スプールとレベルワインドとのライン放出角が小さくなり摩擦抵抗が軽減されること。

細糸PEでもラインブレイクを気にせず、安心してファイトに集中できる。

さらなるターゲットを求めて。不安要素は徹底的に排除していく。

PE特有の食い込みトラブルを大幅に減少させる最適角度を狙ったウォームシャフト

【ソルティガICならではの構造改革】

ソルティガICの製品コンセプトである「コンパクトで堅牢無比」を実現するために、従来とは異なるシンクロレベルワインド機構の構造を新たに開発。ハンドル側へシンクロレベルワインド機構の移設に成功した結果、パーミング側サイドプレートの外径を最大約10%も小径化を実現(※当社従来比)。更に、パーミング側サイドプレートの厚さにも注目。IC非搭載機種と遜色ないサイズ感に抑えることができ、ロッドセンターからの距離も近くなったことで、圧倒的な握りやすさを誇る。

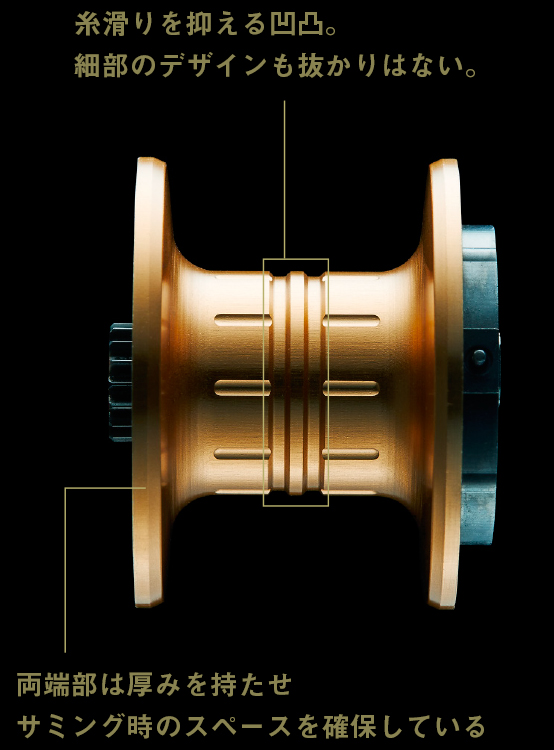

スプール

SPOOL

より深みへ。

さらに快適に。

ライトジギングの領域から、さらなる深みへ。コンパクトタイプの部類に入るソルティガIC。このリールのターゲット魚種を徹底的に洗い出し、今までの発想にとらわれないエリアを攻略する。そんなベイトジギンガーの普遍的な気概を、最新の技術で体現するため、新たなスプールサイズへ着手した。

スプールは100シリーズと300シリーズにおいて、それぞれスプール幅のナロー化を選択。ボディサイズに関わるスプール幅が決まることで、100シリーズではΦ36mm、300シリーズではΦ43mmと最適なスプール径サイズを導き出し、必要なラインキャパシティを確保した。スプール幅をワイドにする従来の手法で同じラインキャパシティを確保しようとすると、ボディは軽量方向だが横長シルエットでどうしてもコンパクトにできない。コンパクトで堅牢無比というコンセプトを裏切らないためには、スプール径を上げる方向で作りこんだ。

一方、敢えてナロースプールの欠点にも言及しておきたい。ナロースプールの場合は、収納されたラインの巻き径の変化量が大きくなる、すなわちライン放出量によって、ハンドル一回転あたりの巻取り長さの変化量も大きくなる。するとジグアクションにまで影響を及ぼすこととなる。そのあたりも当然、練り込んだうえで最適なバランスに整えた。

スプール形状は、まず底面の独自の凹凸形状に注目していただきたい。これは、巻き始めが甘い場合に起こるPEの糸滑り現象を極力抑えるための滑り止めの役割を果たす。また、スプール両端部には厚みを設けた。これには2つの狙いがあり、まず細糸PEがスプールとフレームの隙間へ入り込みを防ぐ役割。もうひとつは、サミングスペース。ラインに直接触れないで済むよう、スプールエッジに触れることでラインケアを意識。スプール交換ができないICカウンター機種だからこそ、ラインケアを第一優先に考えた基本設計だ。

【釣法・ターゲット一覧表】

| シリーズ | PEライン号数 | ラインキャパ | 釣法・ターゲット |

|---|---|---|---|

| 100 | 0.8号 | 500m | 浅場から近海域のライトジギング全般、タイラバ(ディープ含む)、SLJ、レイクジギング、ボトム狙いなどに対応。狙えるターゲットも幅広い。 |

| 1号 | 400m | ||

| 2号 | 200m | ||

| 300 | 1.2号 | 600m | ライトジギングはもちろん、中深海エリアでのアカムツやタラ、アラ、ハタ類やヒラメなどのスロージギングに対応 |

| 1.5号 | 500m | ||

| 2号 | 400m | 近海ジギングからスロージギング、ボトム狙いと幅広く対応。青物(ブリ・ヒラマサ他)はもちろん、根魚などに対応 | |

| 2.5号 | 300m |

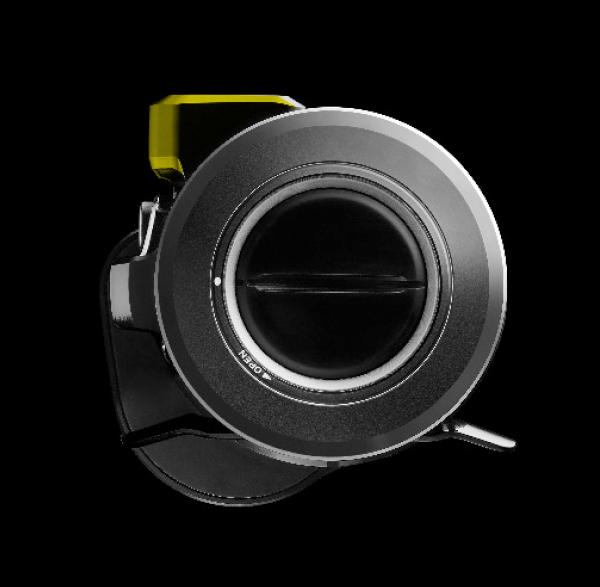

不意の電池切れにも安心。

簡単に電池交換が可能。

いざという時にも、慌てない。

釣行直前に気付くICカウンターリールの「あるある」といえばと電池切れ。

日頃からメンテナンスをしているかどうか?で快適な釣行が左右されることも。

ソルティガICは、専用工具は不要で、コインさえあればバッテリーキャップの着脱が可能なセルフ電池交換対応モデル。

電池交換をしても、糸の入力をやり直す必要もない。まさしくアングラー目線のこだわり。(CR2032コイン電池)

電池交換ができるのも、防水性に優れたバッテリーキャップがあるからこそ、安全かつ簡易に電池交換が可能。ここが極めて大事なポイントだ。

ゾッとする前に、日頃のメンテナンスは意識しておく。備えあれば患いなし。

注)必ず付属されている取扱説明書の該当箇所を確認し、電池交換を行ってください。