-

DEVELOPMENT STORY

開発ストーリー

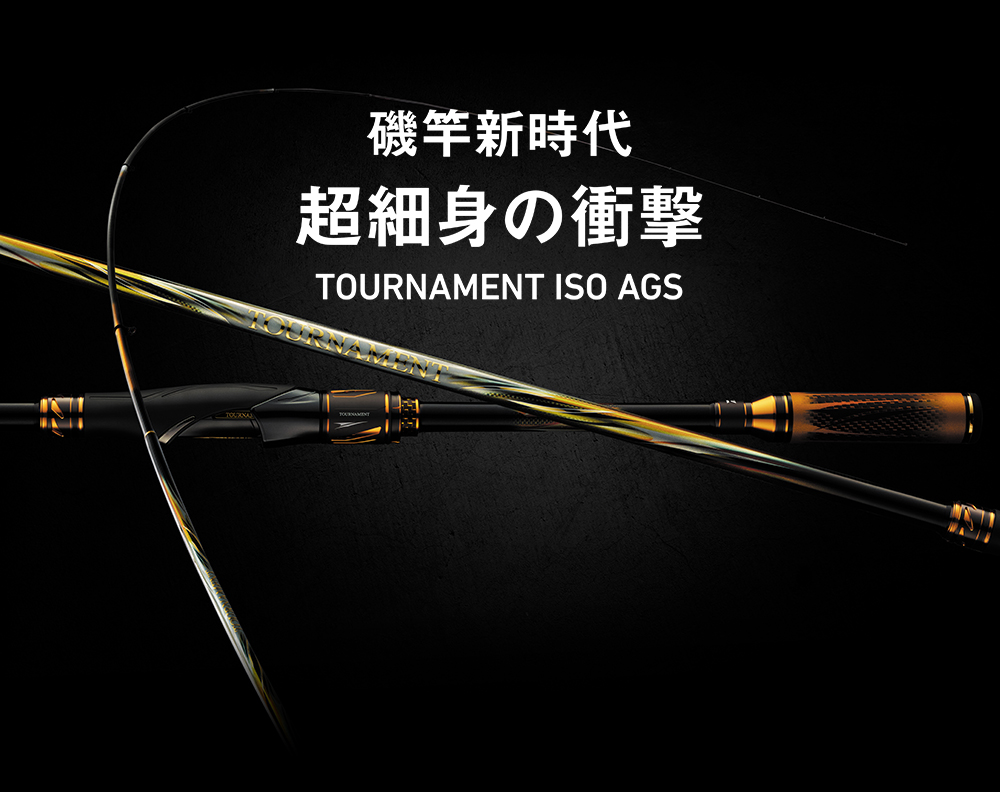

操作性の向上、実釣性能を追求

行きついたのは超細身肉厚構造という答え

最初のキーワードは「操作性」

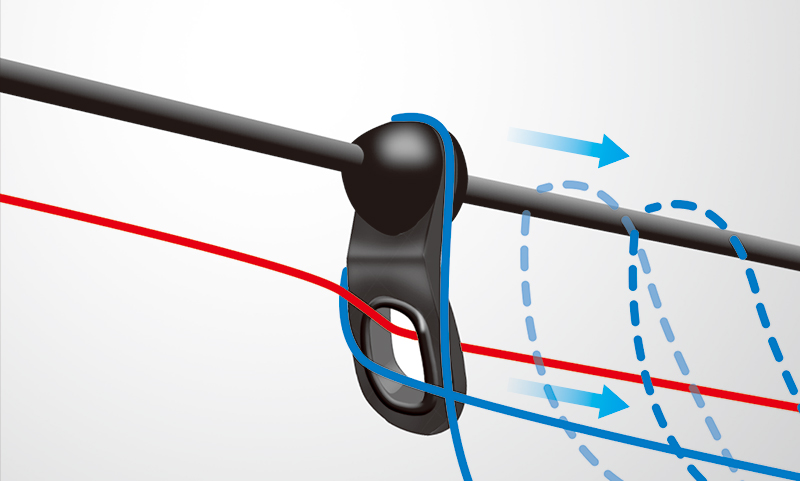

開発をスタートするにあたり、まずはチームで徹底的にNEW 『TOURNAMENT ISO AGS』に求められる基本性能についての議論を重ねました。その中で僕たちがまず着目したのが『操作性』です。一日の釣りにおいて、キャストやラインメンディング、アタリを待ち構えている間など、大半の時間を占めるのは魚を掛けるまでの操作で、その機能を徹底的に上げることで、グレに対してのアプローチをより確実なものにしていく。それが『TOURNAMENT』というシリーズにおける使命だと考えたのです。操作性を高めるアプローチは多々ありますが、磯という強風にさらされるケースが多い環境で、「細身化」により風の抵抗を抑えられれば格段に操作性は良くなると考え、限界まで細い竿を作ってみよう!というテーマで開発はスタートしました。ただ持ち重りがしないという竿ではなく、操作での軽快感を追い求めました。細身にするといえば簡単に聞こえるかもしれませんが、実際にはここからがとても大変で、完成するまでには技術的に3つの大きな課題がありました。

困難をきわめた超細身+肉厚化

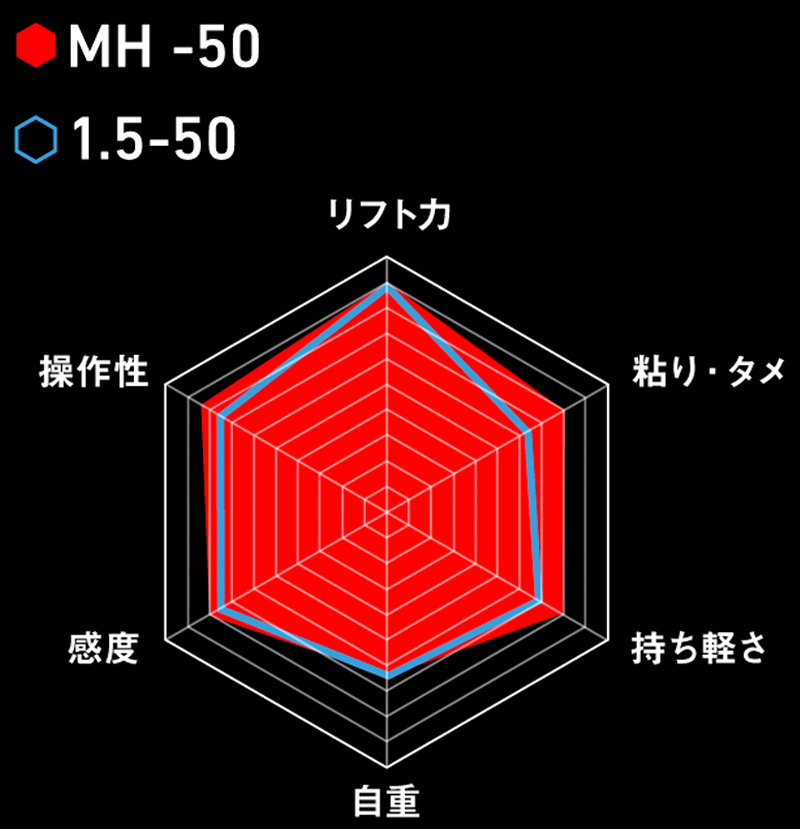

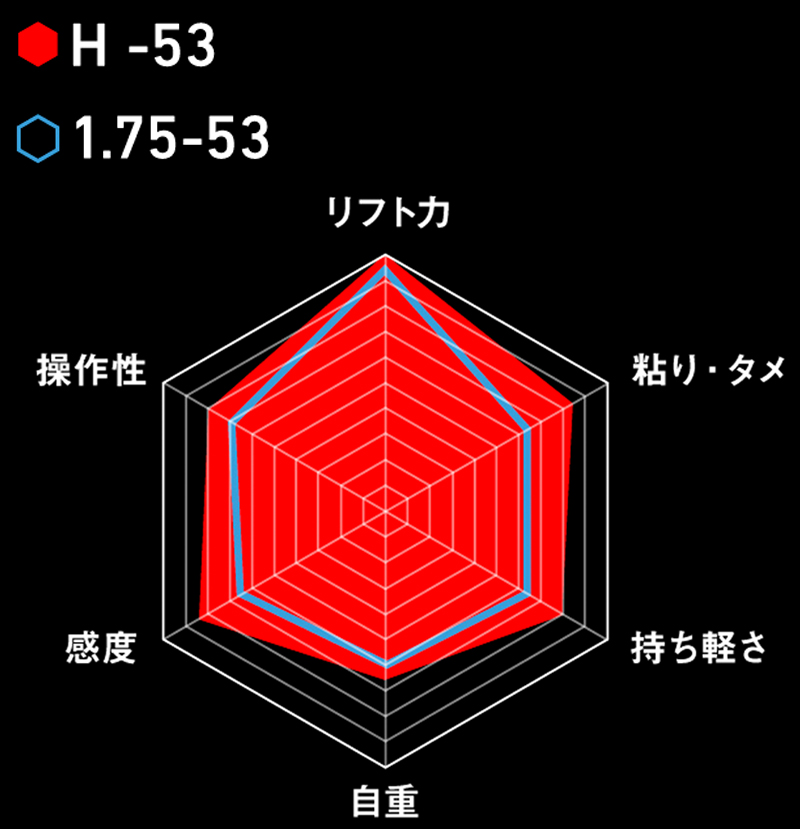

細いだけの竿を作ることは決して難しくはありませんが、ただ細身だけを追求すると弱い竿になってしまいます。細くてもグレと対峙できる十分なパワーを持った竿を作ることが一つ目の課題でした。そのため磯竿構成を一から見直し、今までの常識にはなかった高弾性素材を肉厚に巻き付けていく方法を採用しました。竿の作り方というのは鉄芯にカーボンシートを巻き付けて、その上からテープで締め込んで成型することが一般的ですが、肉厚になればカーボンシートが締まりにくく成型が困難になります。技術が低いとカーボンシートの層の間に空間ができ、そこから強度低下を招きます。さらにこの技術は、『SVFナノプラス』のような低レジンになるほど難易度は格段に上がります。レジンが多い材料を使えば成型は容易ですが、それでは竿が重くなります。今回のNEW 『TOURNAMENT ISO AGS』では、ダイワでこれまで培われてきた成型技術を存分に駆使。細くても軽量でパワーのある強いブランクを実現しています。次の課題は「強度」でした。高弾性素材の竿は大きく曲げると普通は折れてしまいます。一般的に大きく曲がる竿は、それに追従してカーボン繊維が伸縮するため繊維は破断しないのですが、高弾性素材はその伸縮量が少ないのです。その問題を克服してくれたのが、高弾性を維持しつつ強度を向上させた『トレカ®M46X』という新素材です。この素材を採用できたことで、高弾性素材でも大きく曲げ込むことができる、過去に類のない『パワースリムブランクス』に進化したのです。

テスターの感性が生んだ『ローテーパー』

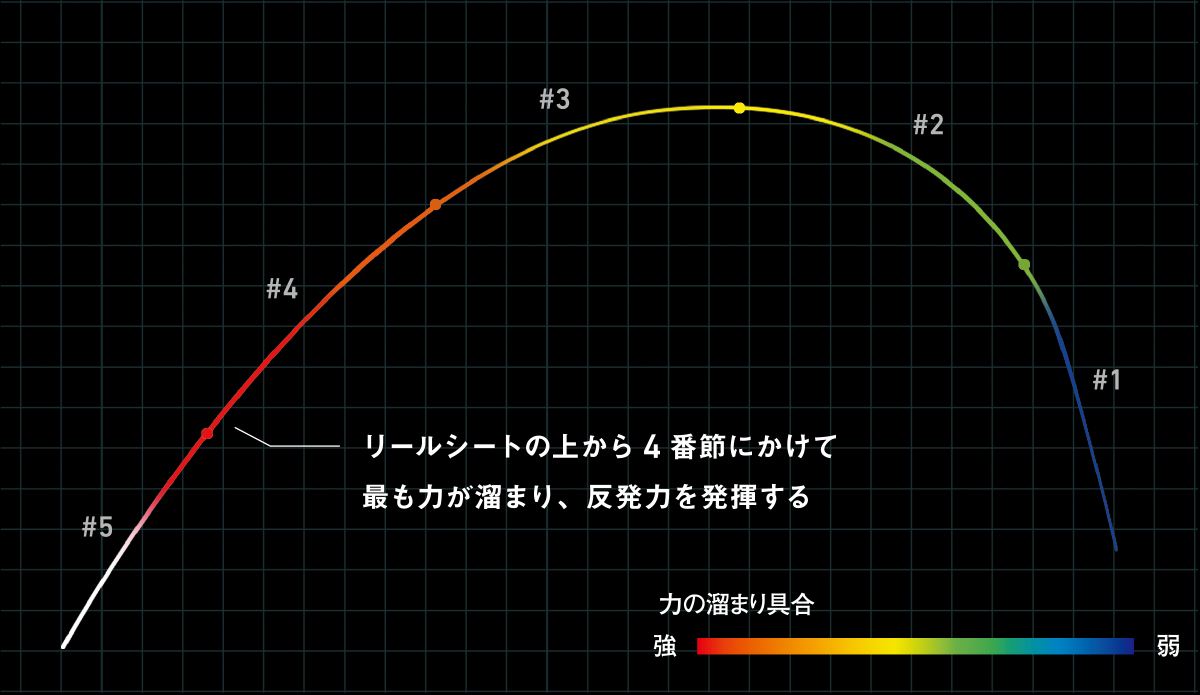

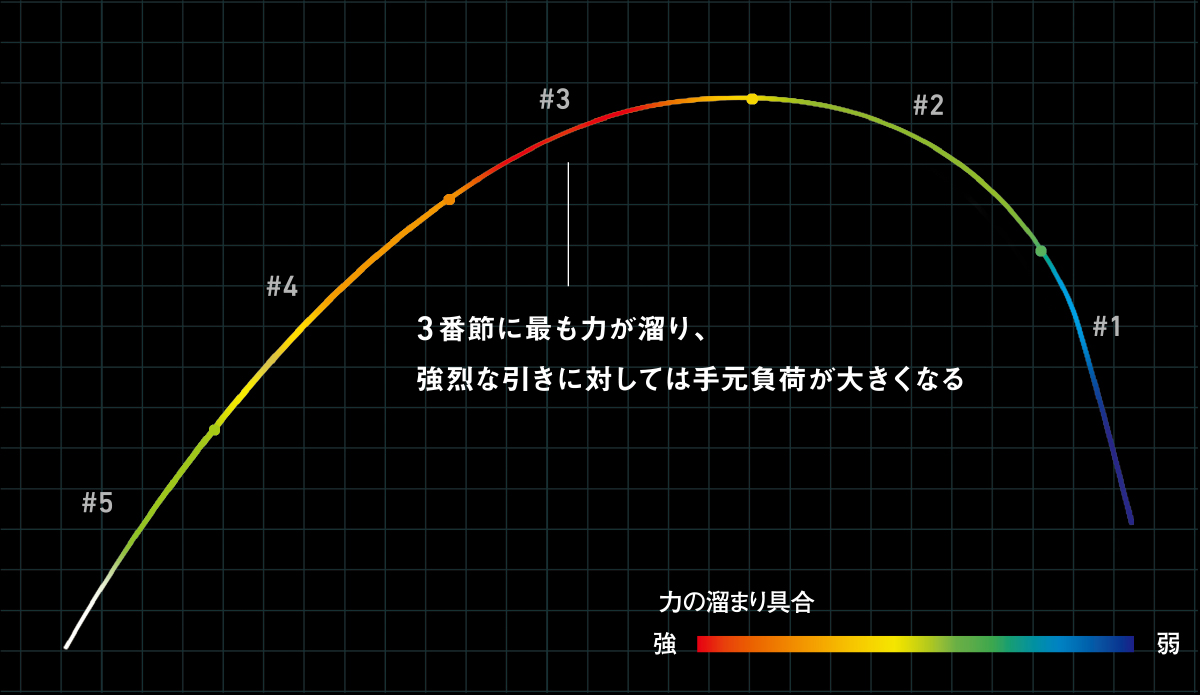

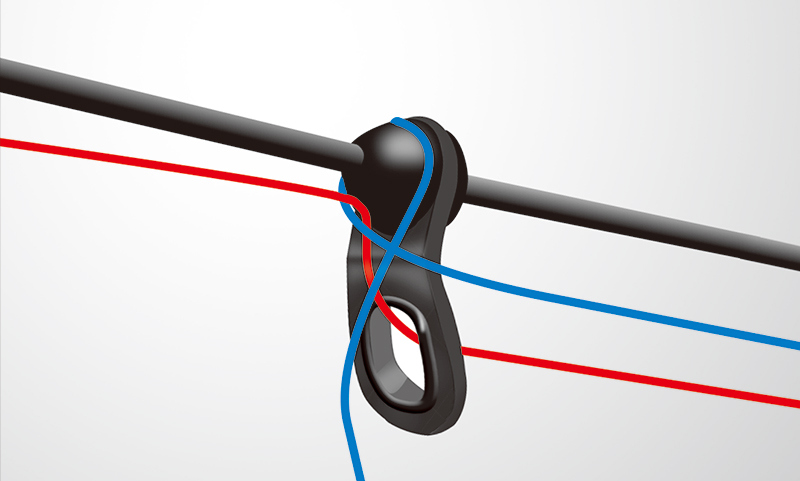

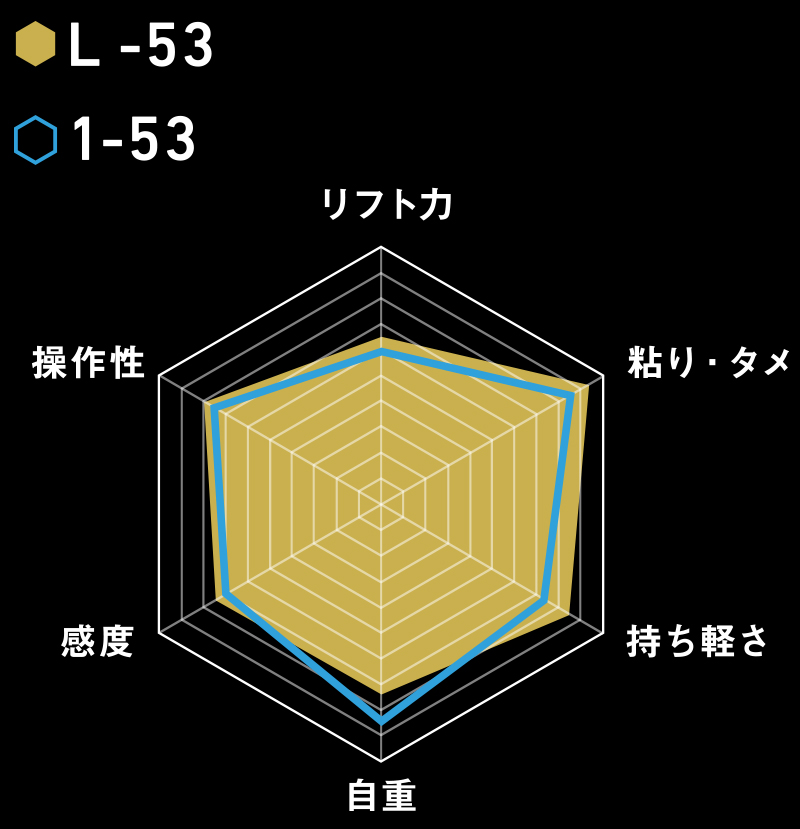

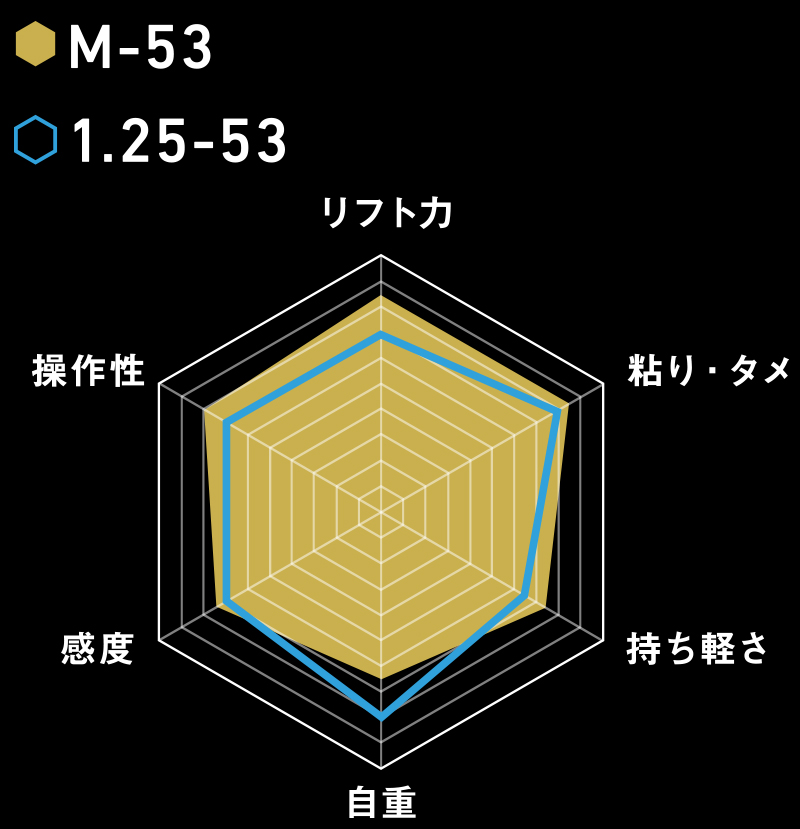

そして最後の課題は「竿の粘り」。一般に先調子系の竿ほど比較的高弾性の材料を使っていることが多く、反発力が強いことから「叩く竿」に感じやすくなります。今回のNEW 『TOURNAMENT ISO AGS』は「高弾性素材でも粘る竿」という相反するテーマを融合することが大きな課題でした。解決のヒントは、テスターのみなさんとの調子評価の中にありました。「手元をもっと曲げたい! リールシートの後ろまで曲がるくらいでも良い」という意見をもらうことは多いのですが、手元が弱いとバランスが悪くなることが多く簡単ではありません。前モデルはバットにハイテーパー部分を設け、そこでリフト力や操作性を上げていたのですが、このテスター陣の感性を『ESS』を活用し分析することで、グレが突っ込んでいる状況においても細い手元側のブランクスが最も機能し、かつ弱く感じないバランスを実現したのです。

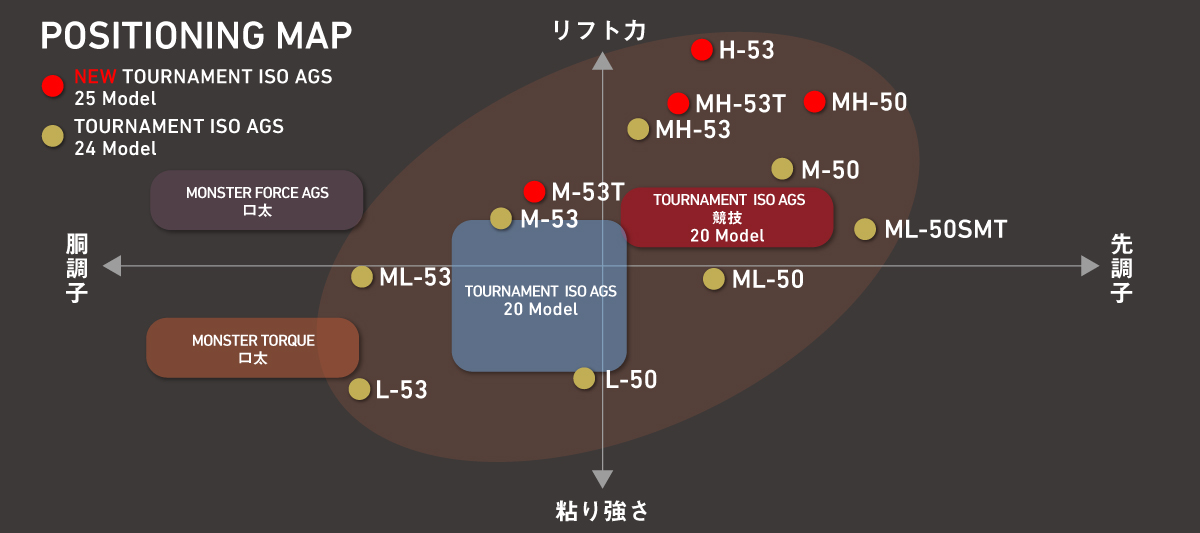

NEW 『TOURNAMENT ISO AGS』はこのローテーパー設計により、まるでサスペンションのような役割をバットが担うことでグレの引きを吸収できる幅が増えています。もちろんリフト力については高弾性素材の反発力で、耐えていれば勝手にグレが浮いてくるパワーを秘めています。理想の磯竿を追究し、新素材とテクノロジー、そしてダイワテスターの豊富な経験知の結晶から完成したNEW 『TOURNAMENT ISO AGS』を是非ご体感してください。