開発ストーリーstory

釣り味か?実釣性能か?

釣り人が追い求める理想とは?

開発をスタートするにあたり、まずはチヌフカセ竿に求められる性能について改めて議論を重ねた。

釣り味なのか、実釣性能なのか。そしてチヌフカセ師が特に強いこだわりを持つ“調子”に焦点を当て、柔軟な調子が良いか?

中間的な調子が良いか?先調子が最適なのか徹底的に検証していった。

細身で柔軟な調子でありながら、シャープな操作性、小型のウキから大型のウキ、棒ウキに至るまでストレスなく仕掛けを振り込むことができ、ラインメンディングや強風時にもブレない安定感を備えること――これらすべてを満たすことが理想であった。

理想のチヌフカセ竿の全体像は次第に浮かび上がってきたが、同時にその理想を実現するハードルの高さも痛感していた。

なぜなら、これらの性能は過去にも幾度となくテーマに掲げられながら、実現性に乏しいとされてきたからだ。

カーボンの弾性率や強度といった素材の制約により、従来の設計手法では全ての性能を両立させることは不可能。そう考えられてきた歴史があったのだ。

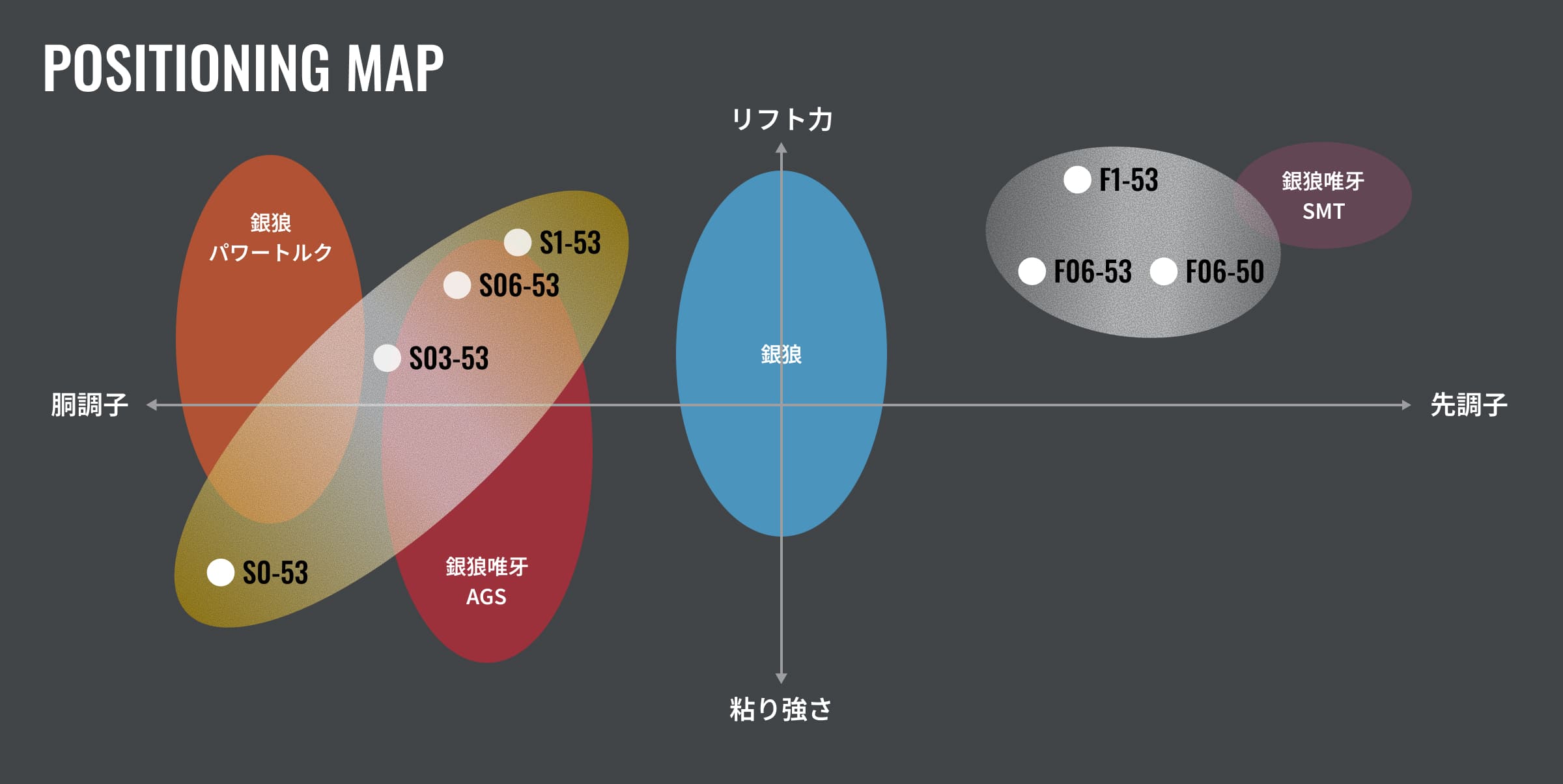

幾多の意見交換の末、導き出した答えは、趣きや釣り味を楽しむ柔軟な竿、藻だらけの春先や磯場などの障害物を食わせる性能を持つ2つの調子を明確に棲み分ける必要性と、設計手法を一から見直す必要性があるという結論だった。

パワースリムブランクと

ローテーパー設計がもたらす

新たな表現力

しかし、この課題を解決する答えを見出し、自信を持って開発に臨んだといっても過言ではない。

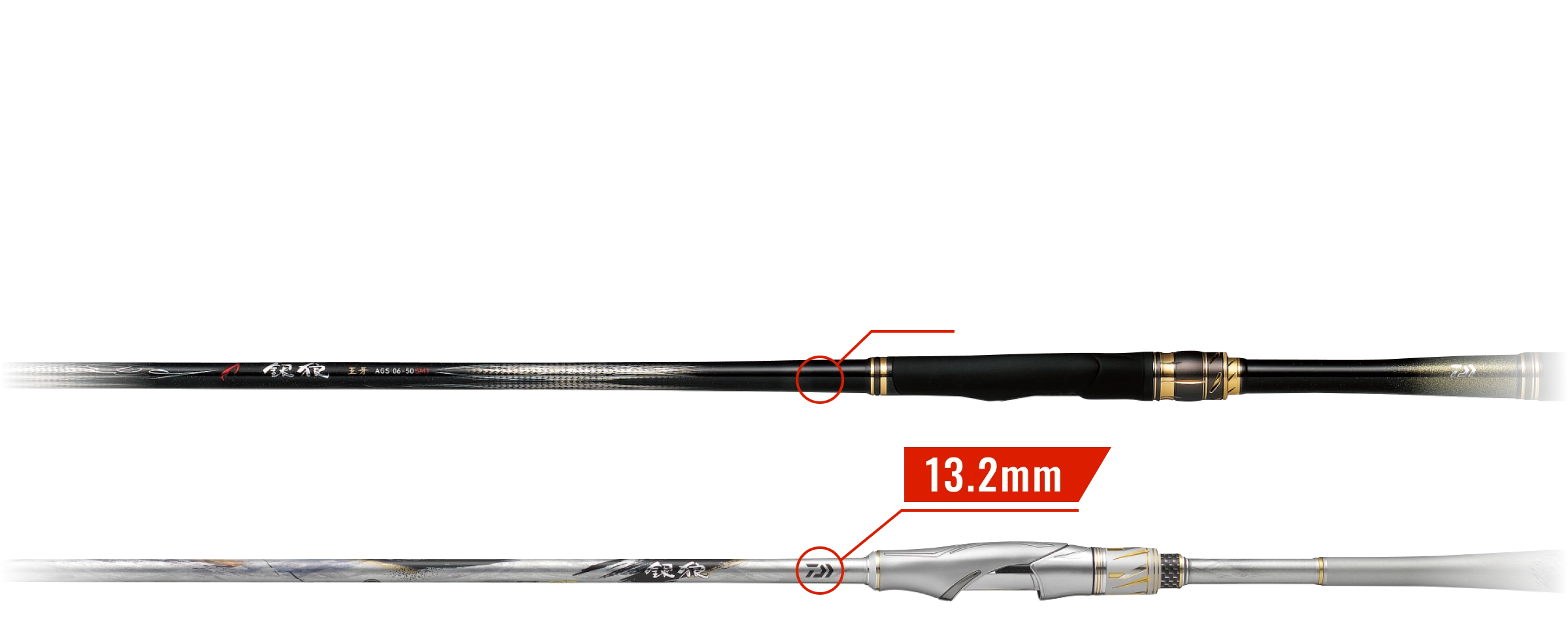

その自信の根拠はグレフカセ竿の「TOURNAMENT ISO AGS」にて採用した『パワースリムブランク』の設計思想を応用することであった。

簡単に言えばパワースリムブランクとはブランクを細身化し、その分のパワーロスを高弾性素材を駆使した肉厚設計によって補うという手法である。

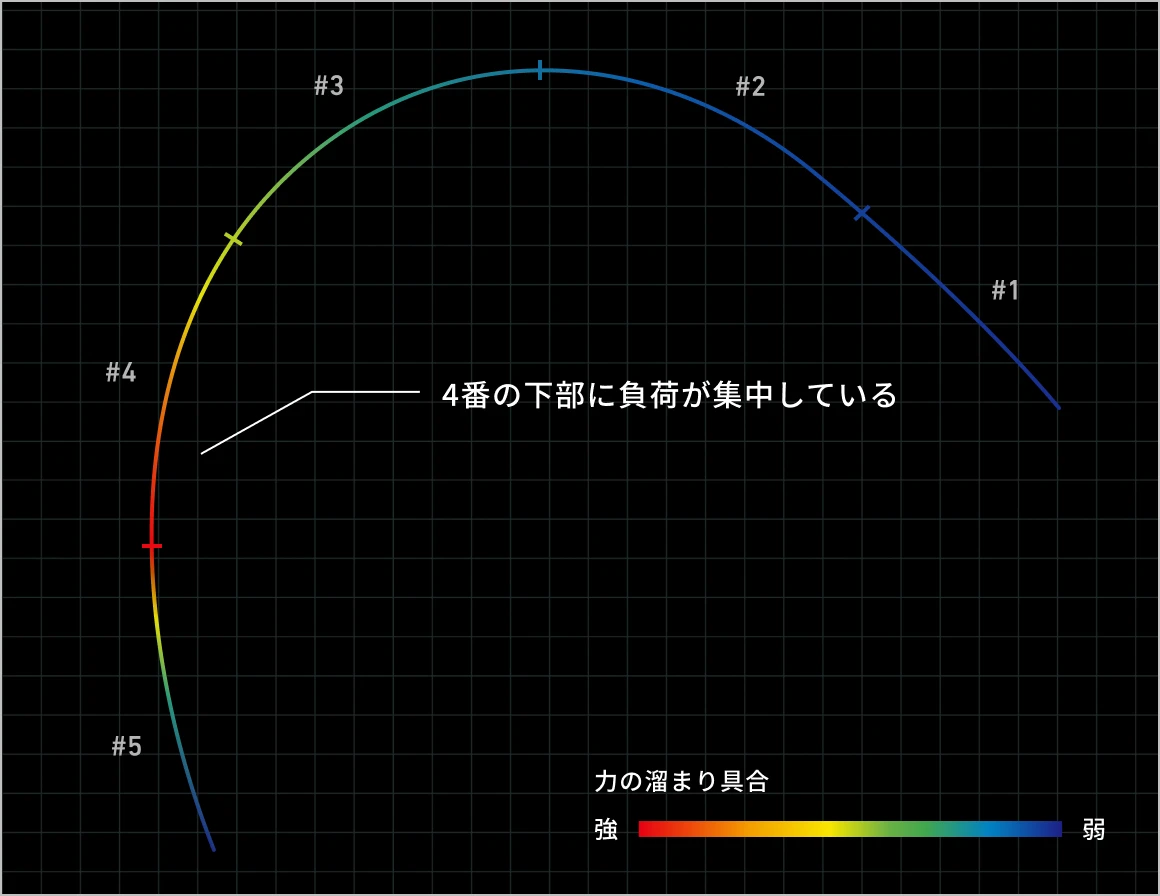

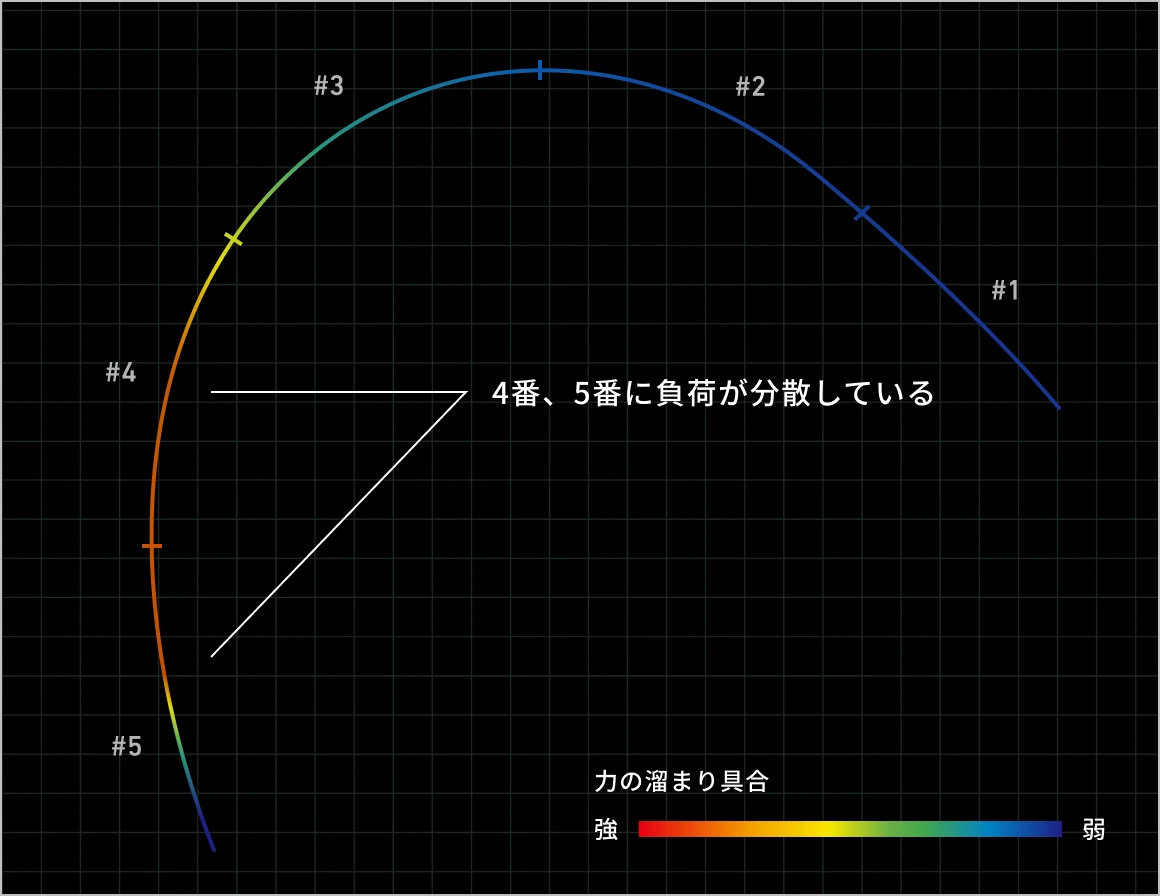

この構造により、物理的にしっかりと曲がり込むブランクを実現し、さらに肉厚の調整やカーボン素材の使い方で反発力の調整も可能となった。つまり調子を作り込むための“引き出し”が格段に増えたのである。

さらに今回の銀狼王牙は元竿をハイテーパー設計からローテーパー設計へと大胆に変更。これによりリールシートの上まで曲がり込み、竿全体を余すことなく使えるバランスへと進化したのだ。この2つの要素を組み合わせることによってチヌの引きにどこまでも追従していく柔軟なバランス、そして深く曲がり込みながらも反発力も引き出せるといった理想のチヌフカセ竿を作り上げるための手法に大きく近づいたと言える。

釣法やエリア特性に対応する

2つの調子

これらの高い技術力を駆使したことで、調子の表現の幅は大きく広がり、これまでにない多彩な調子を生み出すことが可能となった。

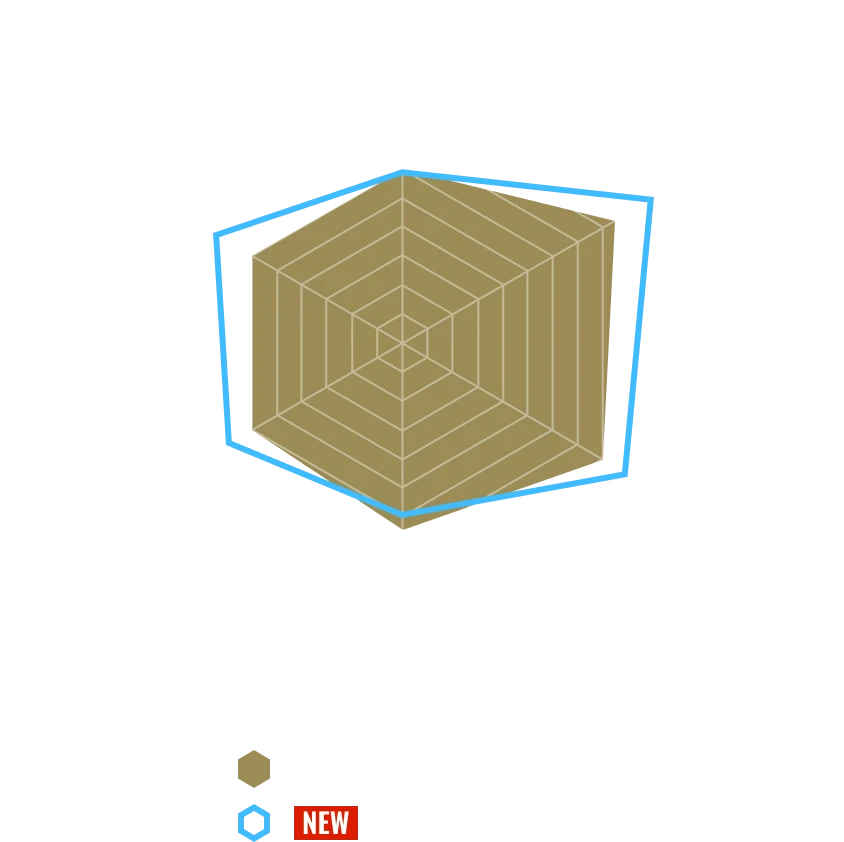

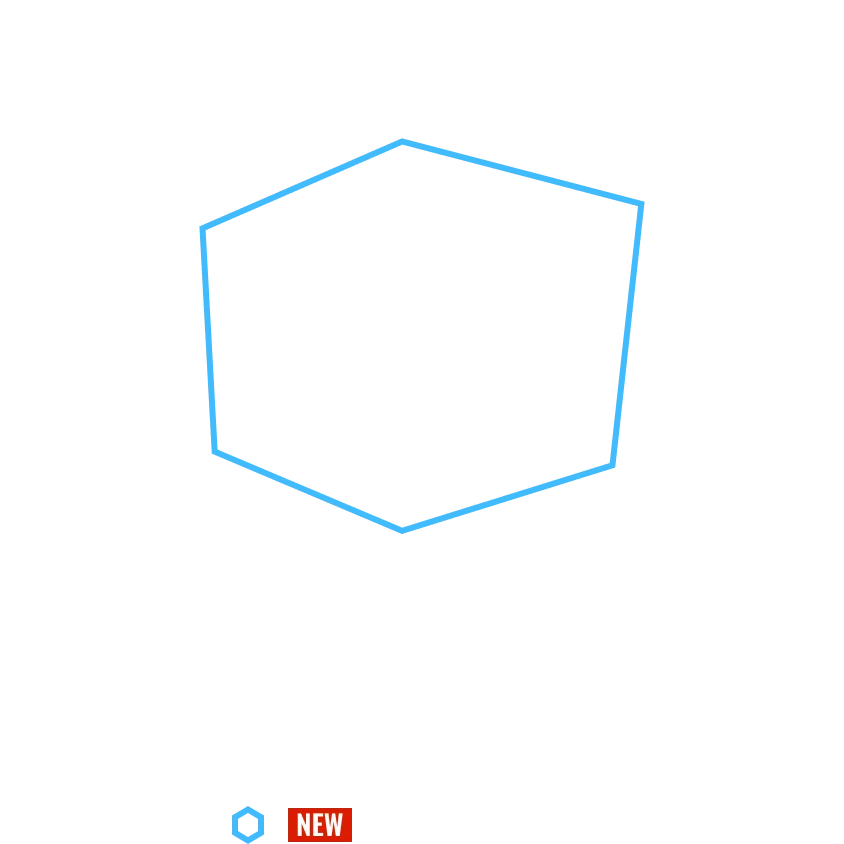

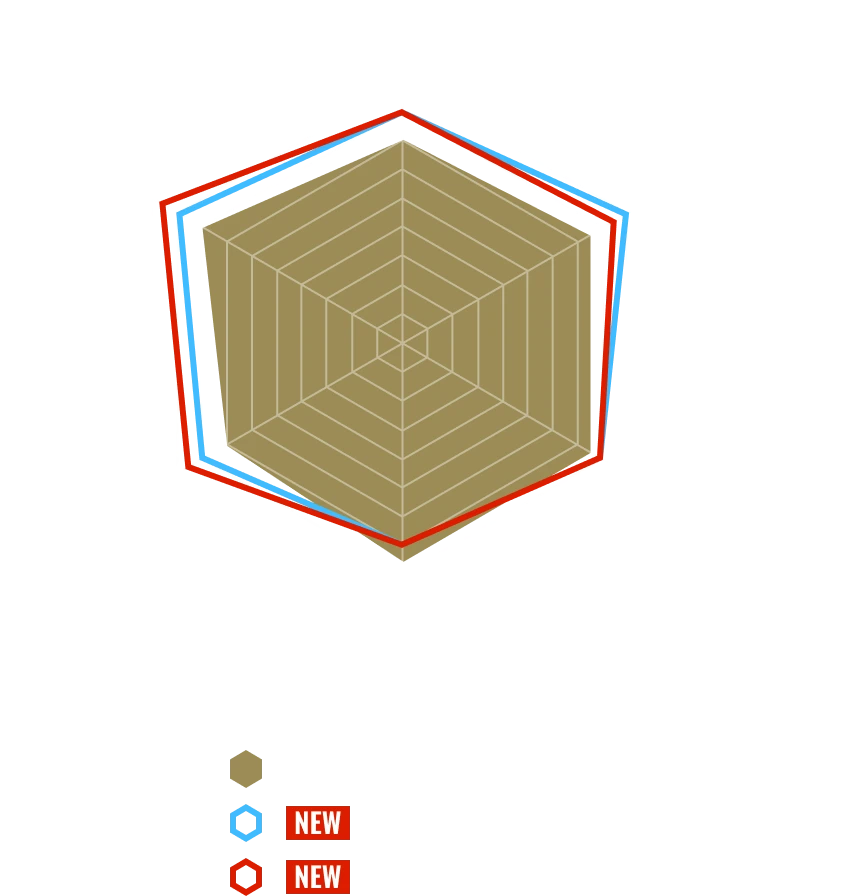

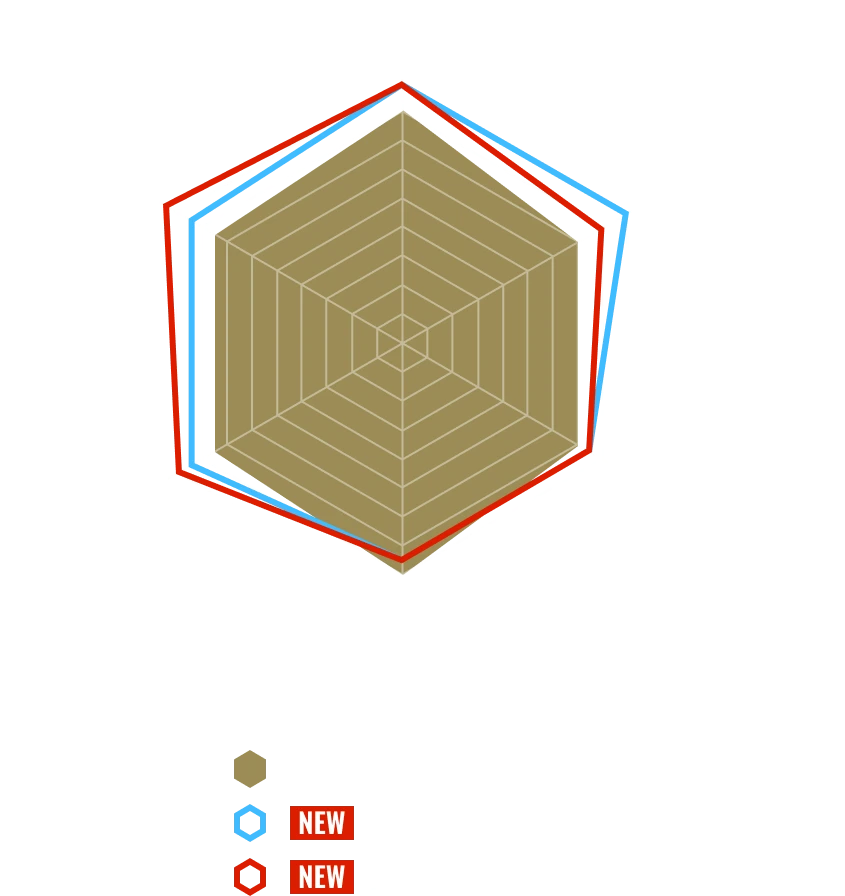

従来の竿で感じやすかった元竿の張り感をほとんど感じさせない、しなやかに曲がり込む特性を生かした、魚の引きに追従していく超柔軟な調子、高弾性素材の持ち味を引き出した、競技会で求められるシャープな操作性と魚を怒らせずにずスムーズに一気に浮かせる事の出来る胴調子、竿全体に力が分散する特徴を利用した、硬さを感じにくい先調子と、まさに従来にない調子を実現できるようになったのだ。

このように調子表現の幅が広がったことが、、釣法やエリアの特性により最適化された調子を作り出すことが可能となり、胴調子コンセプトの『S』と先調子コンセプトの『F』を生み出すきっかけとなる。

こうして、開発チームが追い求めた理想のチヌフカセ竿がついに形となり、新たな時代のチヌ釣りを切り拓く一竿が完成したのである。